堅道於我的意義 2013 年 1 月 現 場

記憶中剛上中學不久,第一次獨自「遠足」,竟是去了堅道流連了一個下午,還帶同照相機拍下一些沿途景色。

現在回想起那次旅程,除了記得心境十分歡之外,視覺印象已十分模糊,好像曾經見到一座甚具氣派的教堂。但為什麼我會選擇去堅道?而我又是如何上到這條位於中半山的老街道呢?

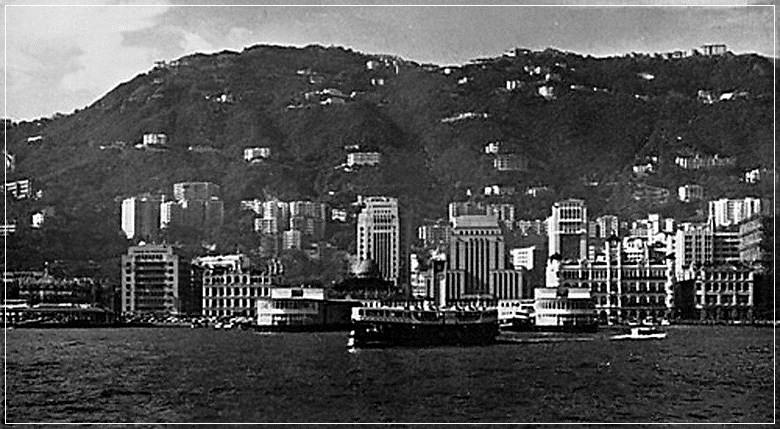

要知道我一直都是生活在九龍的「九龍人」,小時候港九兩地交通遠不似現時般方便,在海底隧道、地鐵未通車之前,人們只能乘渡輪過海,那麼很多年前那個星期六下午,我估計大概是先從居住的紅磡坐巴士到尖沙咀或佐敦道碼頭搭小輪到中環,跟著呢?我怎會得知上那條路線巴士去堅道?如果步行,是要穿過德輔道、皇后大道、威靈頓街、荷里活道等等才能最終抵達堅道,這麼複雜的路程,我又是如何應付?當記憶剩下一片空白時,這條路線圖也就永遠成謎了。

還有,究竟是什麼誘因促使我去一處沒有旅遊景點可言的住宅區遊覽?為什麼我不北上而是南行?如果朝北,那就是乘火車去新界欣賞郊外風光了。或許選擇南行已說明我的城市基因是與生俱來,從小就喜愛都市情懷多於鄉間,又或者是一種虛榮心驅使﹔香港的人口分佈,一般都認為住在香港島那邊比較富裕,雖然和九龍只是隔了一個維多利亞港,以前兩岸居民卻真的沒有怎樣頻密的往來,且看張愛玲幾部以香港為背景的中/短篇小說像《連還套》、《傾城之戀》、《茉莉香片》、《第一、二爐香》裡面的人物幾乎從來都沒有踏足九龍,可能張愛玲本人也懶得或不屑過海。那也是,相比之下,特別是解放後,九龍簡直看似是個難民收容站。而那年頭仍住在紅磡區唐樓的我似乎是相當渴望接觸到港島那邊,對我來說是帶點神秘感的有閒階層和他們的生活方式。堅道(很奇怪,就這條街一直以來老香港都是把「道」讀成「倒」音)那一帶馬路兩旁除了是一棟一棟老式洋房之外,還有很多如士多、餐室之類的小商店,儼如一個自給自足的精緻小社區,我甚至可以幻想自己住在那附近,放學後經過一間麵包店停下買條剛新鮮焗好的法式長包,然後再去隔鄰的士多訂一打綠寶汽水入數到我家賬戶......有時最令一個小朋友嚮往,往往正是這類瑣碎小事情。

港九兩地除了在階級上有參差之外,在血緣上亦存在了兩個很不同的系統,在港島住的大部份是一早已在此處落地生根的所謂「老香港」,有一段時期北角有「小上海」之稱,看來是唯一的例外,而住在九龍這邊卻很大比數都是在解放前後逃來香港的外省人,但奇怪的是連當中不少名聲顯赫的上海資本家如唐翔千、田元灝、安子介、周文軒等都寧願住在九龍塘又一村一帶也不搬去港島。我的父母是在1950年才移居香港,如今想起來,我小小年紀就急不及待一個人往港島那邊鑽,很可能正是對自己籍貫、身份探索的一種下意識舉動吧,結果我一生除了幾年在美國讀書,我一直都選擇留在香港,沒有離開過。

般咸道, 70年代舊建築

現時偶爾重返堅道,和小時候那次探訪依稀仍記得的一鱗半爪已完全是兩個模樣,以前那些三四層樓高的小洋房幾乎全都拆舍改建成高樓,剩下的地標大概只得一座中華基督教會大教堂了,但那種「社區」的感覺仍在,可能正是這個原因,我更自覺自己從來都不過是一個到此一遊的外人,反而滿佈遊客的蘇豪一帶我會更感親切。

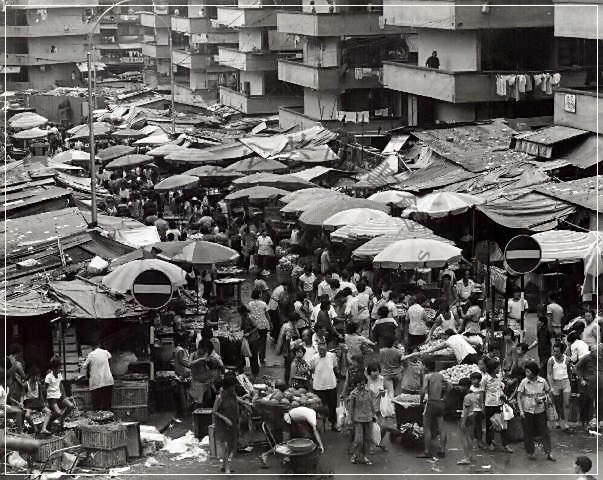

近年有朋友從國外內來,如果要我權充導遊,我必然會帶他們去蘇豪一帶遊覽、吃飯。我覺得從荷里活道至堅道之間那連串錯綜複雜有如迷宮的橫街小巷確有華洋雜處、中西交匯之風,除了街市、大排檔、雜貨小店,近年在士丹頓街和依利近街一帶餐廳、酒吧開到成行成市,還夾雜著一些新紀元精品、香薰店,好不熱鬧,表面看似四不像,但最終竟又神奇地達至一種非理性的協調及和諧,這不正就是典型的殖民地色彩?

踏上徐徐通往中半山的扶手電梯,享受著迎面吹來的微風,凝望兩邊不斷後退的景色,再想起小時候朝聖般的虔誠,萬水千山,原來終於抵達了。