愛電影的男人 —— 杜魯福的信 何顯增 1990 年 3 月 號 外

「在我的四周實在有太多我深愛的人死去﹐因此自從 Dorleac 逝世之後我便決定不參加任何喪禮。可是這並不能減輕我的悲痛﹐要知道我們並不單止和那些健在的人一同生活著﹐那些曾經令我們的生命變得更有意義的人也會永遠活在我們的心中 —— 即使時間不斷過去。」

Francoise Dorleac (1942-1967)

杜魯福逝世了已經五年有多﹐但仍然有很多人懷念著他﹐與及他的電影﹐這所以有關他的書本仍然陸續地出版。去年在巴黎時已經發覺這本書(法文名為 Correspondence)﹐奈何我不懂法文﹐因此並沒有把它據為己有。到兩星期前無意中揭開新一期的英國版《Vogue》雜誌﹐才發覺原本 Faber & Faber 已經推出了英譯本名為《The Letters of Francois Truffaut》﹐於是便急不及待跑到書局搶購。雖然價錢頗為昂貴 (£17.50)﹐卻還是忍痛把它買下來。

可能杜魯福這三個字對你來說只是另一個導演的名字﹐但在某部份人的心目中卻是生命的一部份 (對不對﹐陸離、鄧小宇﹖)。我沒有鄧小宇般幸福﹐在成長的時候有機會看到這麼多精彩的電影。杜魯福拍他的第一部電影時我還未出世﹐他在六十和七十年代的舊作我千辛萬苦才能看得到﹐諷刺的是大部份都是在他逝世一周年時 Art Centre 為他舉行的電影展中看的 (湊巧的是藝術中心亦剛在十二月底舉行杜魯福逝世五年祭電影展)﹐幸運地到今天總算把杜魯福的作品看個完整﹐現在我只希望有機會擁有這些電影的錄影帶 —— 杜魯福電影中的主角不是對他們所愛的都要完全佔有嗎﹖﹗

「基本上我只是一個受過極少教育的人,我只是幸運地對電影有一點較為敏銳的感覺﹐還有一份熱愛﹐僅此而已。我的救贖是我很年輕便愛上了電影。」

回說這本書。書中收集了杜魯福從一九四五年到他逝世那一年 —— 整整四十年 —— 的信件﹐其中大部份是他和年青時的好朋友 Robert Lachenay (曾經和杜魯福福合組過電影公司﹐《四百擊》中那個 Rene Bigey 便是杜魯福依照 Lachenay 的性格塑造出來的) 以及 Helen Scott (影評人、作家、杜魯福的摯友) 的通信﹐這些信件可以使我們更加清楚杜魯福的生平事跡及他的電影﹐還有他的喜怒哀樂﹐重要的是全都是由他第一身道出﹐不像其他 biography 般有作者的主觀感受。

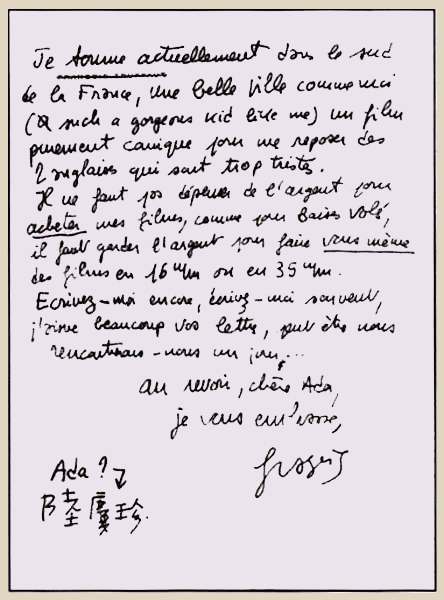

杜魯福的字跡 (給陸離的信一部份)

可能是杜魯福成名後的一切有太多資料可供參考的關係﹐我較為有興趣的反而是他年輕時寫給 Lachenay 的信。其中提到他的從軍生活 (杜魯福曾經說過他服兵役時發生的事情足夠寫一本書)﹐寫他差點兒便要被派遣到印支半島作戰﹐幸好得到巴辛的安排才可以免役﹔寫他即使服兵役也忘不了電影和書本 …… 這一切一切都看得人津津有味﹐都使我們對杜魯福年輕時的生活有更深切的瞭解。

「我拍攝得極快﹐有時甚至完全沒有排演過﹐而大部份時候都是一次便完成整場戲。這對我來說是最好的方法﹐因為在匆忙之中我才可以把事情看得更為清楚。」

在這些信件之中﹐我們還可以清楚瞭解杜魯福的電影由構思內容到完成的整個過程。其中最為詳細的便是《烈火》(Fahrenheit 451)﹐因為杜魯福在五九年便已經有意思把這本小說拍成電影﹐幾經波折最後要到六六年才真正把電影完成。杜魯福在信中提及他怎樣排除萬難﹐誓要把電影完成的過程。這完全是因為他最為反對內容檢查或限制﹐他希望人們會因為電影中火燒書本的鏡頭而有所感動。

另外在信件中較多提及的電影還有《祖與占》、《柔膚》、《偷吻》、《愛情逃跑》、《戲中戲》、《綠屋》、《野孩子》、《最後一班地車》、《蛇蠍夜合花》。杜魯福的一生都離不開電影﹐即使在他情緒最低落﹐又或者是在渡假時都在掛念著他的電影﹐他要把他的作品變得最為完美﹐因此無論是內容、演員、配樂﹐他都費盡心思﹐力求盡善盡美。

「對我來說﹐要評論其他人的電影實在非常困難 —— 不論好或壞。我們這群所謂新浪潮導演的出現使很多舊一輩的導演都失業﹐因此要我討論他們的電影會是非常缺德的事。」

杜魯福在新浪潮導演之中似乎是商業上較為成功的一個﹐起碼他的電影可以在美國廣泛地發行﹐兼且拍過多部英語片﹐可是這亦令很多人覺得他的作品不及高達或盧馬等人。杜魯福一直都有和其他新浪潮導演通信﹐其中較為頻密的是伊力盧馬。不過最叫人感興趣的卻是他和高達的一次通信﹐杜魯福完成《戲中戲》之後收到高達的信﹐被高達罵為騙子﹐杜魯福立刻寫了一封長長的回信把高達罵個狗血淋頭﹐兩人從此交惡。誰對誰錯各人有不同的看法﹐我們也無必要在此深究。奇怪的是高達竟然答應為這本書寫序。或許正如他在序中說只是一些愚蠢和不成熟的原因令他們交惡﹐到今天也無謂再放在心上。

Jean-Luc Goddard

杜魯福對很多導演都非常欣賞 (這和高達罵盡所有導演剛相反)﹐例如伊力盧馬、積葵丹美、愛麗斯華達、路易馬盧和阿偏雷奈﹐不過最為仰慕和尊敬的相信非希治閣莫屬。杜魯福曾經為希治閣寫過兩本書﹐其中訪問希治閣的那本更是他嘔心瀝血之作。在他和 Helen Scott 的書信往還中可以知道他如何廢寢忘餐地為這本書搜集資料﹐為的是要對這個影響他極深遠的導演表示敬意﹐那份一絲不苟委實叫人感動。

杜魯福又不忘提拔後輩﹐所有寄給他的劇本 (即使是出自他不認識的人的手筆)﹐他也曾仔細閱讀然後詳盡地寫出他的意見﹐這一切都令人對他肅然起敬。

「我看後哭了﹐我不曾因為流淚而感羞恥。」

正如鄧小宇說﹐杜魯福令我們相信那些在簡陋的放映室中渡過的日並沒有浪費。杜魯福對電影、文學、音樂﹐以至對他四周的人的愛使我們覺得這世界始終會有些東西可以令生命變得更有意義﹐生命並不是一片灰暗﹐只要我們對人世間有一份包容。

「再見﹐直至我們見面再談﹐對﹐直至我們再見﹐我希望我們有這個機會。……」

小宇按: 在八九十年代何顯增是《號外》的「新發現」,一位很有才華和天份的年輕作者,寫過很多音樂電影時裝評論,不知近年是否已移居外國,有人知道他的近况嗎?