野孩子的成長 - 獻給陸離和周報(1) —— 藍石(林志明) 1976 年 12 月 號 外

就算我明知全世界我最鍾愛的導演應該是法國的布烈遜,我仍然要說:全世界我最鍾愛的影片,始終是杜魯福的《野孩子》。

我覺得:沒有別的題材,是比《野孩子》更適合我獻給陸離和周報的了;雖然我知道,寫這篇文章,我一定會有怯怯的感覺,這正如我拿著現在大學的成績表去給我中學的師長看一樣,何況成績表上的科目,又是那位師長最擅長、最鍾愛、最不容褻瀆的?而我,我也從來不是一個怎麼突出的學生,我的天資,無論是理智方面還是感情方面,知性抑或感性,都很平凡,文筆也並不高超.,而陸離還在《火烏第八》告訴過初學的「阿風」,間接告訴過我們:「千萬不要把一部影片或者一首音樂或者一本小說硬加範圍將它說死了......。有一些東西,應該是不可說的。」只是,每次我看著杜魯福/尚伊達用攝影機/紙筆捕捉紀錄下野孩子的一舉一動,或讀著陸離寫杜魯福,我就深信,有一些東西,的而且確是要說的,雖然說話的人是怎麼也不能把要說的東西說得全面,所以,我還是決定了要寫這篇「野孩子」,同時我不會否認,甚至會緊緊記著,我是在把《野孩子》囿限在某種範圍之內了。

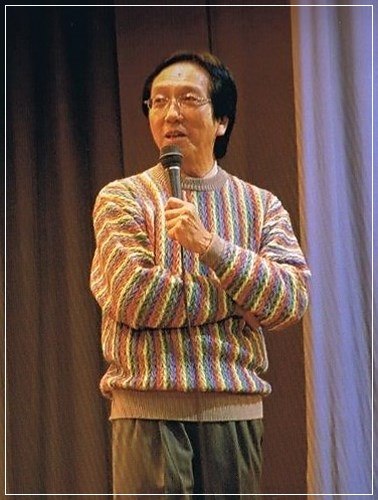

林志明的英國文學老師,在九龍華仁任教四十餘年的 Mr. Francis Kong (1936-2005)

初次看到《野孩子》,是在一九七三年的六月,法國文化協會在大會堂放映了一場,法語對白無任何字幕,(就算有,也是法文的。如開頭那幾句「......時維一七九三年......」)所以我的反應是名符其實的訴諸直覺感受多于理智分析,直覺喜歡那些畫面、攝影、音樂......,以致後來會傻傻的一個人走去聽杜魯斯室樂團演奏維瓦第的《四季》,而這,便是我自從小時候每星期二下午伏在收音機旁聽香港電台的(哎唷,忘記了是那一位)叔叔介紹「美麗的音響」後,主動去接觸古典音樂的唯一次;所以,不要奢望我會如陸離那般有聲有色把自己的直覺用音樂的術語顯諸文字,因為我根本不能夠。

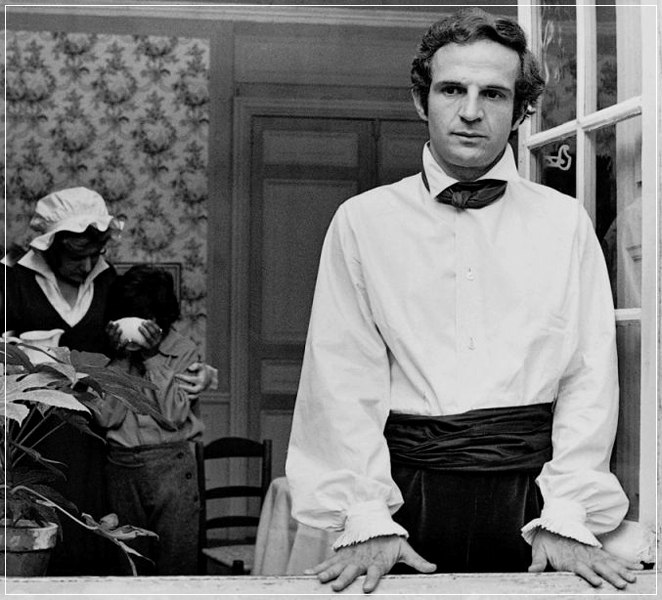

曾任《中國學生周報》總編輯的陸離女士

無論怎樣,那次,我真的是一路看著愛著電影中的一切,分担著尚伊達和域陀的每下能令我直覺(還加上些少理性)分担到的苦樂,以致片末當我看到域陀爬樹不成跌倒的時候,我是毫無保留地任由淚珠濕潤了我雙眼,而事實上我很少會流淚。

而現在,下筆的這一刻,我才發現,那次我已最直接的聽到了,我一直以為最近才聽到的,杜魯福最想告訴我們的話。

後來,經過一點理性(?)運動,我開始發覺,原來我們大家都曾經是一個野孩子。在這情形下,我聽到杜魯福首先告訴找們的,是一段真實的故事。

十八世紀末葉在法國阿維農森林,有人發現一個拔頭散髮,全身赤裸、污穢不堪,從未對外界接觸過,未受過任何文化文明洗禮的野孩子,野孩子被捕後運到巴黎一間聾啞學校,學校的尚伊達醫生一早便對野孩子產生興趣,決定把他領回家裹悉心撫養教導。在尚伊達和管家姬嫻太太無微不至的耐心照料下,野孩子學會穿衣服,打直身子用兩條腿走路 ......;尚伊達和嫻姬太太見野孩子對「O」音特別敏感,給他起名叫 Victor ,還教他運用語言文字來與別人溝通接觸,起初是抑制域陀對滿足食慾的原始本能需求來迫他學習,漸漸,域陀還學到了人類最先明的,辨別是非的德性 ......。

在整個教學過程裏,尚伊達/杜魯福都面對著兩個重要的問題。

首先是溝通的問題:

『這孩子在文明之外長大,因此他在片中所做的任何事情都是第一次做。當他同意躺在床上而非地上時,這是第一次;當他穿上衣服,這是第一次;當他在桌上吃飯,這是第一次。他第一次打噴嚏,又洒下第一次眼淚。我的見解,是每向前一步都是一次極大的幸運。』—— 杜魯福「我怎樣拍野孩子」、一九七O年三月(石琪譯載于《文林》第九期「杜魯福專輯」)

每次學習,我們都希望域陀能夠走前一步,明白多一點,感受多一點,但域陀畢竟不是神童,奇蹟也不會每次都出現,我們大家以前都曾有過類似的體驗,所以在分享到伊達和域陀成功達到了溝通時的喜悅之外,也無可避免地要分担到他們失敗時的沮喪。

域陀在黑板上跟著尚伊達起的字頭抄下 victor 六個字母。尚伊達指著黑板上的字,對域陀說:「域陀,是你呀。」

「......。」

「你呀,域陀!明白嗎?」

「......。」

「是你呀,域陀!明白嗎?......明白嗎?」

緊接內心獨白:「他不明白。」

期待時的焦燥,對成功後快樂的希望,被這四個字一掃而空,剩下的是失敗和失望的心情。

然而,這時我們又怎能不感激杜魯福/尚伊達立刻繼續加多一句:「但關于他的智力,每日都有證明!」

不過,困擾著域陀和尚伊達的,還有一個更大的問題:

『我們從遺傳繼承天性,但文化却只能通過教育得來。』

看見域陀流淚、發脾氣、流鼻血和神經衝動時痛苦的掙扎,我們也難免會如尚伊達般痛心,沮喪,甚至怪責為甚麼硬要把孩子從林中領出來,為甚麼不由得他繼續獨自在林中過其無拘無束的生活,而域陀,也始終是在野外和屋子之間,月光和燭光之間,雨水和冷開水之間徘徊,至後來尚伊達因病不能帶他去郊外而導致他出走,更是這積聚已久的衝突一個最明顯的外露。

然而甚麼原因最後會導致他的回歸呢?域陀經過教育/文化種種約束和囿限之後,已進(?)化至不能回復先前那種原始人的生活方式,他已失落了一些他天生的本能,再不能如昔日般靈活地爬樹,也不能如昔日般孔武有力和野獸搏鬥。但如果我們就因此覺得域陀的回歸純粹是一種消極的無可奈何,我們最多只想對一半;難道我們忘記了在未映域陀回歸之前,杜魯福還給了我們一輪車聲?

這輪車聲最明顯的作用,自然是勾起域陀對文明生活的回憶,我們無法知道域陀心目中究竟回憶到甚麽個別事物,但放在影片的 context 裏面,我們自然會聯想到域陀坐在馬車被人運到巴黎,對這文明大都市產生的興趣;我們還可聯想到,域陀坐在手推車上被人推來推去時感受到的友情和愛心;我們更可聯想到,域陀和尚伊達一起乘馬車到郊外時的手舞足蹈,原因一方面固然是他喜歡郊野,一方面是他喜歡坐車,而還有一方面,便是他喜歡和尚伊達在一起,而這三重欣悅竟是那麼自然和諧地共融在同一場戲裏,而整場戲還洋溢著陽光和維瓦第,也就更令人再從這和諧中感受到更深更滿的欣悅,而這場郊遊也就成為全片最光輝欣悅的場面之一。

而緊接這輪車聲之後的,又是尚伊達在房中為域陀出走而傷神,這時我實在不能不聯想到:與人溝通的喜悅、受人關懷的溫暖,域陀獨自在必須殺戳以求生存的森林中,是永不可能找到的。

而車,並不是唯一在片中重覆又重覆出現過的意象。

未完,待續 ……