野孩子的成長 - 獻給陸離和周報(2) —— 藍石(林志明) 1976 年 12 月 號 外

……接上文

我永遠也不能忘記那些重顯又重覆出現過的飛鳥、野外和室內、窗外外和窗內、明與暗(不要忘記那間黑房)、月光、燭光、陽光、鏡子反映的光(如果我們留心,還可聯想到蘋果)、音樂、溫度、水、牛奶、語言、文字、信、報紙、書桌,尚伊達寫日記,杜魯福拍電影 ......。

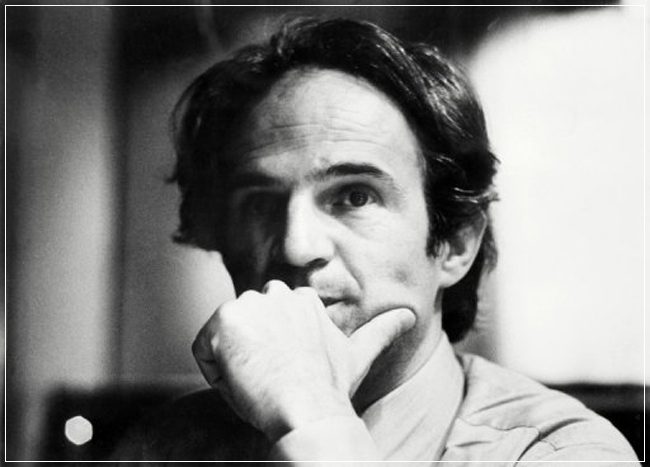

每一個意象本身,便可觸發我們多重 associations,引起多條聯想感受的線,何況很多時一個畫面便有幾個意象?而畫面與畫面之間的遙相呼應,意象與意象之間的重重疊疊、線與線之間的交錯發展,杜魯福又是編織得那麼神妙緊密,但表現出來始終不著痕跡,簡潔明朗,以至我們很多時自然就會百感交集,同時在那重覆又重覆的節奏中,感到舒服和諧。這一切,都使《野孩子》成為杜魯福最好最纏綿的作品,而杜魯福本來就是全世界最好最纏綿的導演之一。

所以,看見域陀從車窗望出飛馳過的野外時的歡欣雀躍,我便可聯想到域陀每次學懂一樣東西後,靜靜的望著窗外的田野飲杯冷開水,而一提到水,聯想就更多喇,其中一個便是域陀在屋外爬來爬去跳來跳去淋雨,尚伊達和一位教授則在室內隔著/透過玻璃窗看他,而這組畫面又可令人聯想到,杜魯福曾用類似的角度,映尚伊達手持點著的洋燭,在屋內隔著/透過玻璃窗看域陀在屋外爬來爬去跳來跳去看月光,當然,一提到光,便又有很多好聯想的,包括陽光自窗外透入尚伊達房子室內 ...... 窗,房子......,或者從水我們還可以聯想到,水法文是 eau,讀音「o」,域陀對 eau 音特別敏感,域陀也特別喜歡 eau,這種天外飛來聲音與映象的呼應結合,我們根本不必探求有甚麼特別的意義,已為這天然渾成的巧合和諧心悅誠服。

『如今我又了解到,《野孩子》跟《四百擊》和《烈火》是有所承接的。在《四百擊》中,我表現了一個沒有人愛的小孩,在缺乏溫情中長大;《烈火》中則是一個渴望書籍,也就是文化的男子。至於阿維農的域陀,所欠缺的更為基本,更為重要 —— 語言。』

四百擊

其實,只要我們留心一下,就會發現尚伊達不僅把語言帶給域陀。還帶來了音樂(也就是文化)和溫情;而這三者根本不可分割。

域陀捉著尚伊達的手,按在自己的前額、右頰、左頰 ......。

「域陀 ......,這是你講話的方法;但語言也是一種音樂 ......。」

看著域陀捉著尚伊達的手按在臉上,感受他的溫暖,我便重新經驗到域陀被押往巴黎的前夕,在監裏接受好心腸的老伯替他洗面時感受到的溫暖,而音樂,也就同時第一次為野孩子揚起。

而音樂自然就使我們聯想到尚伊達,因為杜魯福一直都等至尚伊達出場後才為影片配上音樂,是他把音樂帶進了「野孩子」的世界。如果我們再留心一點,就會發覺尚伊達從一班聾啞兒童的拳打腳踢下救出域陀,不就正等如老伯從一班頑童的投石之下救出域陀嗎?如果我們又想到:這些兒童,除了衣著比較整齊之外,和野孩子又有甚麽分別呢?也許我們便會有興趣更加精細注意那兩場的音樂究竟何時出現。

在監獄裏那場,初時根本沒有音樂,獄卒見域陀一身臭味,討厭得要命,要把他清潔清潔才好讓他見人,(閃憶:可記得農夫們捉到野孩子第一件事是替他裹上衣服?) 獄卒拿一塊布要替他洗面,反而在頑抗中被咬了一口,好心的老伯說:「讓我來吧,他認識我。」果然野孩子讓他把臉上的污垢抹掉,而音樂在揩面時才响起,(牢獄中的溫情,或可和野外中的孤獨作一對比?)或者我們實在應比較一下:獄卒的出發點和老伯的出發點的異同。

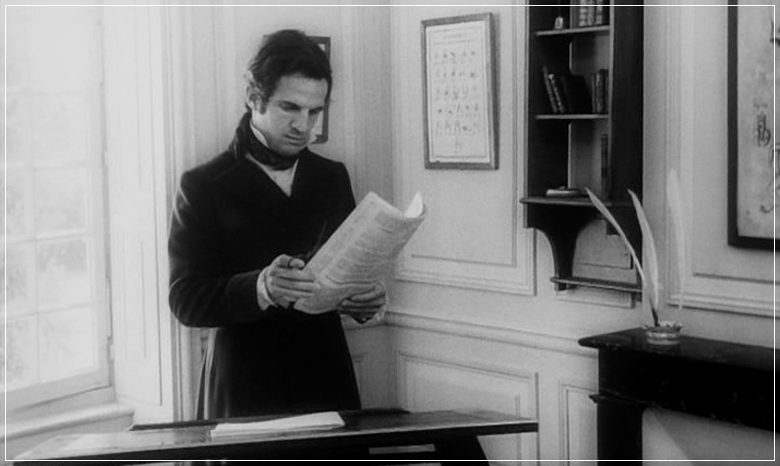

音樂也不是隨著尚伊達一出場就立刻出現:尚伊達在室內,踱著步談著報紙上野孩被捕的消息,鏡頭跟著尚伊達移至窗前,畫面第一次出現窗,陽光自窗外透入,音樂响起,在光和音樂的陪伴/引導下,尚伊達來到書桌前,細心剪存起第一份有關域陀的資料。

我在猜想:尚伊達在光和音樂出現之前和之後、會否有甚麼不同?會否初時尚伊達只是在讀著報上一篇無關重要的新聞,而這新聞漸漸引起他的興趣,令他開始關心起野孩子......?有了光,有了音樂,一段新聞可變成一封情書;可能是這段新聞變成了情書之後,才有光,才有音樂 ......?

也許你已聽到了,我所聽到的杜魯福最想告訴我們的話:無可否認,要聽得明白一首音樂,我們實在很需要對樂理和演奏技巧等東西有所認識,但單憑這點知識,我們只能聽到一段音符和樂器的組合,我們還需要一樣最最重要的東西,才能真正聽到那首音樂本身,而這最最重要的一樣東西,是不必一定要懂得樂理才可培養得到的。而我相信實在有很多人,雖然聽不懂,却已聽到了杜魯福的音樂,雖然其中會有些人從來未聽過杜魯福的名字,最近在普慶戲院,我聽到幾個在影片開始時曾經竊縱私語過「乜係黑白片嚟架!」的觀眾,到後來會和大家一起笑、一起投入;而銀幕中出現域陀手捧一隻碗時,我也清楚聽到觀眾中竟不知從何而來一個三四歲的小孩有感而發的聲音:「佢要飲奶呀!」

……… 全文完 ………