Charisma﹕ Jessica Mitford —— 陳冠中 1981 年 6 月 號 外

Jessica Mitford (1917 - 1996)

七四年秋季﹐波士頓大學的傳理學院﹐購買了意大利名記者 Oriana Fallaci 的整套名人訪問錄音帶﹐作為模造我們這批學徒記者的教材。

我所認識的香港式名人訪問﹐節日主持人總是以無知自居﹐用「請教」的口吻﹐抬捧被訪者﹐而且處處為被訪者打圓場﹐誠恐使場面難堪。這樣訪問的立場﹐出現在綜合消閒節目﹐除降低了娛樂性外無傷大雅﹐但若出現在新聞節目﹐則涉及了原則。

Fallaci 錄音帶的確告訴了我﹕原來訪問可以是這樣的。她能夠使基辛格之流解除戒備﹐將心裏邊唔講得果句都講埋。

Oriana Fallici (1929 - 2006)

不過﹐Fallaci 只是新聞明星﹐都非我當時的主要學習榜樣。我想﹐我那有機會去訪問那麼多國際政要。

當時﹐我一心回香港﹐同時﹐野心是在寫作方面。

我對美國近年文壇本來陌生﹐蒲飛路美學是傳統地卑視美國風﹐就算要接觸北美文化﹐亦只限於一些經典或學術著作。

七四年到了波士頓﹐經過了十一個月的追逐﹐才算看得明白哈佛廣場各書局的佈陣。

Harvard Square

因學科關係﹐最熟悉的是東岸或暢銷刊物的作家﹐那些流行小說及非小說作家。至於美國詩壇及「後現代主義」小說界﹐則只是聽過幾個名字而已。

七四年是新聞學院的好年﹐水門事件使記者成為全國聞人﹐而部份當年「逆文化」人﹐重入社會﹐亦選讀了新聞學。雖然新聞系畢業生的市場展望為各行中最差﹐新聞學院卻滿額。據說一兩年後﹐自戀的時代年青人更趨現實後﹐新聞學院已好景不再。

我在學院裏學習分辨新聞類型及風格。電視新聞最多追隨者。CBS Anchorman Walter Cronkite 是水門及越南後全國最可信的人。如果我當時醉心的是電視新聞﹐我大概會以 Dan Rather 為榜樣,不過﹐當時我相信寫作。

就算在七四年﹐Foreign Correspondence 行業只收納少數人﹐而且重要性在下降中。

七四年波士頓大學城裏的六十年代感性意識仍未完全消退﹐Angela Davis 在演講﹐Ralph Nader 小組在在招募新自願者。而新聞學院內﹐「新新聞體」仍可引起新舊派教授的互相攻許。

十九世紀有個英國商船海員叫馬爾勞﹐用 Conrad 之假名撰寫各種駭人聽聞的旅程。另一叫狄更斯者﹐也手持筆記簿在倫敦東區作實地調查。但他們不以 chronicler 自居﹐他們是「作﹗家﹗」。

二十世紀六十年代一樣有一群搖筆桿子者﹐以記錄同代人新銳經驗為己任﹐卻無視新聞學的倒置金字塔寫法﹐以作家 —— 非小說作家 —— 自居。

Truman Capote 自稱「非小說作家」﹔Tom Wolfe 捧新聞學﹐稱該潮為「新新聞體」﹔Hunter Thompson 駭人聽聞的稱之為 Gonzo Journalism。

Dwight MacDonald 卻老早在 radical chic 的「紐約書籍評論」裏﹐眨這潮為 Para-Journalism。(「紐約書籍評論」現已由歐洲回歸美國本土﹐越來越地域主義。)

的確﹐新新聞體 (最通行的稱呼) 是一種寫作風格﹐迴應著六十年代爆發的各種新生活方式﹕公社、青年人、性解放、地獄天使、新左、藥物、異端、宗教、健康食品、退役士兵 …… 當然還有暴力﹕見 Capote 的《In Cold Blood》及Gay Talese 的《Honour Thy Father》﹐及權力﹕見 Talese 的《The Kingdom and the Power》。

成名小說作家 Norman Mailer 亦在《Esquire》雜誌編輯勸導下﹐改寫非小說而更加出名。《Esquire》這份名作家的通俗雜誌並不是新新文體的唯一主人。其他著名者有《Village Voice》、《Rolling Stone》、《New York》、甚至《Playboy》。公開的地下刊物如波士頓的《Pheonix》及《Free Paper》更不用說。

新新聞體是以寫作方式為標誌﹐故此 Theodore White 的《The Making of the President》等不算。

新新聞體作家題材選擇及交待方法﹐《號外》多少亦受影響﹐但嚴格來說﹐《號外》從來沒有一篇文章是依足 Wolfe 的教條撰寫的。理由很簡單﹐待會交待。

先說新新聞體作品內一言一評﹐事後很難再證實。

美國的新聞 establishment 如東岸的日報﹐皆以「事實」為唯一的神。Yellow Journalism 多數對大報來說是歷史名詞﹐而揭露性的 Muckraking 是許多報人的自封任務。稍有自尊的報人皆崇拜事實及只有事實。許多日報﹐除了泛泛報導外﹐另刊登一些深入的調查﹐一般稱為 Investigative Reporting。

這個名詞本身已吸引我了。待回到光怪陸離的香港﹐豈不合用﹖

我的老師沈承怡博士更擴充了新聞工作的難度﹐他說﹕「All reporting should be investigative。」這句話為我以後的新聞工作立了個幾乎不可能做到的標準﹐註定我無法適應任何願意無條件刊登政府新聞處通告的香港日報。

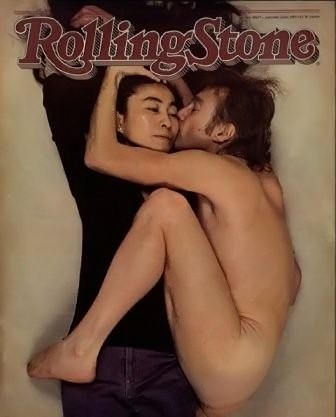

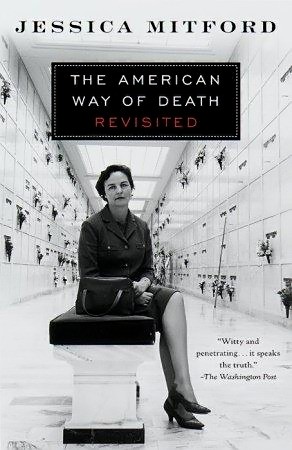

一心做 Investigative Reporting﹐於是亦多看了 Jessica Mitford 這類記者的作品。Mitford Investigative Reporting 的模範﹐心細如麻、耐性過人﹐同時文筆清晰﹐條理分明。

Mitford 的題材﹐多是現代社會的新興現象﹐而她致力的﹐是公共關係假象與實況之間的距離。例如她會花上三數個月﹐去檢視一間寫作學校﹐看看學生所受到的訓鍊﹐是否真的如郵寄招生宣傳上所宣稱的一樣。

濕碎﹖但事實永遠是濕碎的﹐震撼力是由人組織出來的﹐我看了許多 investigative 文章之後﹐才慢慢明白到事實是多麼的瑣碎﹐而文章似 jigsaw puzzle﹐少了一片事實就不完整。

回港後﹐我在日報工作。波士頓一位教授曾故意衝撞我們﹕要做記者﹐根本不需要進新聞學校﹐為什麼不直接去日報做學徒﹖

我在日報所學到的及所接觸的﹐的確超過學校裡學的。但有一點保留﹕好的日報可能是記者的最佳訓練所﹐但積惡習的日報﹐則可能教壞人。新聞學院的好處﹐是使你看到﹐新聞事業的最高境界可以是什麼模樣﹐有了這個經驗後﹐處於等而下之的現實裏亦不會學壞師。

我在日報、早期的《工貿一週》及《號外》裏﹐總共寫了不出十五篇 Investigative Reporting。更要命的是﹐沒有一篇所花的時間精神﹐比得上 Mitford 任何一篇文章﹐效果亦是成正比例。

正如好的新新聞體文章一樣﹐完整的 Investigative Reporting 需要大量時間﹐而時間包含了經濟能力及精神。

《號外》創辦的最初十數期﹐大部份文章皆由鄧小宇、胡君毅及我寫的﹐因為當時許多本地作家不願或不能用《號外》的一般風格撰文﹐而我們又不願接受 sensibility 完全不同的文章。後來我們作者雖然多了﹐篇幅也增加了﹐胡君毅出國﹐丘世文加入﹐三人小組仍然是主力作者。

我未有機會奢望 reporting a la Mitford。

然後岑建動回港。他在英國《Sunday Times》及 Granada TV 做 Investigative Reporting。I'm a pro but he's a big-timer。或許﹐《號外》可以真真正正的大幹一次﹐for the hell of it。這是我的最後機會。

於是出了「毒品特輯」。讀者是興奮﹐反應是劇烈﹐但我們私下知道﹐自己可以做得更好。

我們沒有時間。岑建動接管了《號外》編務﹐我趁機去了寫書。《號外》的聲譽﹐歸根結底不是全依靠 Investigative Reporting 得來的。

現在﹐我轉了行業﹐在我底長遠偏激興趣之中﹐唯一可帶來物質報酬的是電影﹐於是﹐我轉行拍電影。

Jessica Mitford 的文章巳輯錄成書﹐Investigative Reporting 在列根時代稍失風騷但香火不絕。至於我﹐I know I'll never make it。

★ Mitford 是六位著名英國姊妹之姓﹐父母是 Lord and Lady Redesdale (Mitford)。最出名的一位 Mitford 是小說家兼傳記家 Nancy﹐著有《The Pursuit of Love》﹐《Love in a Cold Climate》﹐《The Blessing》等小說﹐是英國上流文壇寵兒。引人爭論的二位 Mitford 是 Unity Valkyrie 及 Diana﹐三四十年代成為希特拉的追隨者﹐宣揚法西斯主義的雄美。Jessica 可算是背叛了自己階級的一位 Mitford﹐為了抗議 "Snobbery and Privilege in General and Humbug in Particular"﹐她提起筆桿﹐幹著最平民化 (民主化) 的 Investigative Reporting。