上海的女兒 (3) —— 原作: 周采芹 / 翻譯: 陳鈞潤 1988 年 12 月 號 外

……接上文

一九七八年,新領導人鄧小平上場,中國人民又開始呼吸轉變中的新鮮空氣。

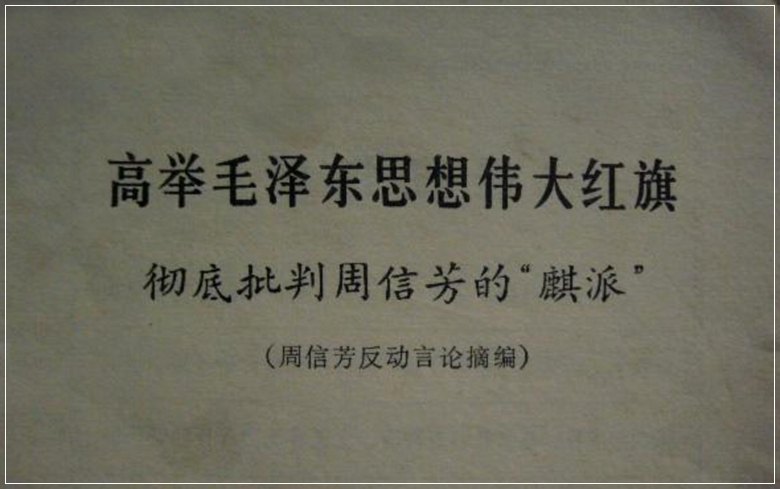

鄧小平自己就曾在文革狂熱分子手中吃盡苦頭,跟其他命運相同的人一起,或下放到農村,或軟禁在家中,或瑯鐺入獄,現在,他們終於脫離恥辱得以重見天日。他們開始為許多受辱而冤死的人平反,為他們恢復名譽,我的父親也是其中之一。一九七八年八月十六日,上海舉行了周信芳的國葬儀式,把他的骨灰葬在革命墳場,有八百人參加了追悼會,巴金宣讀了祭文。我的弟弟菊傲 (周少麟) 夫婦寄給我一幀照片,可以看見全國各地送來的無數吊輓花圈,包括國家領導人鄧小平送的一個。

周信芳墓碑

兩年後,我欣喜若狂地得知菊傲一家獲准出國,他們把兩個長大了的女兒留在香港,兩夫婦自己來美國。這是三十年來手足骨肉的第一次重逢。

相隔這麼多年,我想像不出童年伴侶會是什麼樣子。在我腦海中呈現了一幅電影畫面:我們在金黃色的稻田上迎面伸開雙手跑去,在我們心間有千萬條琴絃奏起。而在真實的過程中,我們卻抑制著情感,以免一發不可收。淚在許多年前就流過了,現在我們只有害羞,也許只是咭咭笑幾聲,伸出手去互相觸摸。我們眼中很是驚異,菊傲仍跟以前一樣出眾,但卻明顯未老先衰了。我從未見過的弟婦,和照片中一樣漂亮,但是表情和舉止卻有些拘謹,他們受的苦太多了。

周信芳夫婦與長子菊傲 (少麟) 一家

老家長期受苦以及父母悲劇收場的真相,一終於可以披露了。

父親被監禁了一年,然後終身軟禁在家;菊傲坐了足足五年牢,出獄以後當了苦工。沒有人明白我弟弟為甚麼要判那麼長的監禁,他的控罪之中有些罪名肯定成立:他喜愛漂亮的衣服,隨著西方音樂跳舞,甚至不時玩紙牌。而這僅僅因為他是父親的兒子,與及他父親在劇場的創新工作的當然繼承人,而付出重大代價,因為那正是要剷除的舊傳統的一部份。

與長子菊傲 (少麟 1934-2010) 合照

很諷刺的是,監獄雖苦,卻正是他們最安全的所在。牢獄的牆保護了他們避過暴亂羣眾的鬥爭。一九六六年八月二十三日,即是我們在西方聽聞父親死訊謠傳之後的兩天,在上海就開始了對我家的暴力攻擊。先前數月,在江青的指令下,我父親已經受盡了行內造反派的無數次「鬥爭大會」,但是紅衛兵一踏進他家——母親和菊傲一家的住處 —— 這家庭就隨時給任何在街上游蕩的暴眾隨心所欲地襲擊。

我一邊寫,一邊顫慄著。令人恐怖的影像掠過我的腦海。父親,一位年邁的老人,被粗暴的小伙子從家中拉出來,戴上高帽子,頸間掛上牌子,遊街示眾,牌上寫著「反革命分子」。寫的年輕人根本不可能明白箇中含意,卻十分兇狠的以此為樂。父親和菊傲,不分早晚地隨時都可能被揪出去捱鬥爭大會,女人們在家中受盡了他們挖空心思想出來的種種折磨。她們被迫向前彎腰,雙臂向後伸直站上好幾個小時,這叫做「放飛機」;有人以用針刺她們為樂;而被人掌摑則幾乎成了家常便飯。比起這些殘酷而繁密的虐待,上街打掃衛生反而好受點,只須將鄰近街道打掃乾淨,頂多受到旁觀者的漫罵或指責。

我們的家就像其他上海家戶一樣,受到洗劫破壞。碗碟摔碎了,父親可觀的藏書被燒了,他的華麗戲服行頭,以及母親設計精美的傢具全給運走賤賣了,全家人關在屋子後宅的兩個房間裏,我爸媽住在父親的舊書房,窗上糊上報紙代替破了的玻璃,只有一兩件傢具。菊傲夫婦和兩個十多歲的女兒住在樓下的一個房間,以前是廚娘阿朱住的,她被迫離開了。

一九六九年,菊傲的五年徒刑剛剛開始幾天,父親給放出監牢了。他和兒媳婦黃敏禛一起走進陰暗的舊書房中,他弱視的眼睛就忙著找尋我媽,她不在,他沒說話,有什麼好說?黃敏禛知道,從那一刻開始他再也不想活下去了。在他餘下的日子中他從沒有一次提過母親;他只活到看見兒子出獄。一個月後,八十歲的他與世長辭了。

周家在上海的故居

母親死於一九六八年三月二十七日,他們受苦的第二年。我為她過早

地去世感震騖,直至我痛苦地明白到,在一片瘋狂混亂和暴力之中,身為清算對象的父親,在事實上處境反而要比他的妻子來得較為安全,因為他是個公眾人物,對他的侮辱由江青直轄的組織精心安排,固此沒有人能私下除掉他。母親則沒有這等「保障」,她隨時可以被利用、被殺,以此來打擊她的丈夫,他們對她沒有興趣。在混亂中她就成了任何自稱「紅衛兵」的流氓亂黨的獵物。

母親被拉去「問話」四次,直到今天還沒有人知道審問者是誰,但他們肯定知道她是誰。他們知道她曾是丈夫的得力助手,她送了子女去西方,她自己也去過西方探望子女,因此她一定是間諜。在這個遍佈恐嚇、出賣和誣告的時代,他們要她供出名字,包括簽下文件批准她出國的那官員的名字。她從不讓他們滿足,守口如瓶,那位官員因而今日尚在,他可以向人道出事件始末。敏慎告訴我,母親至死都想念著父親,他們每次來提她,她總是克服恐懼,乖乖地跟他們走。在無計中,她希望以自己良好的行為使父親在鬥爭大會中少受點虐待。紅衛兵把她當足球,她渾身因屢次遭毒打而浮腫,從頭到腳的皮膚佈滿瘀痕。三月二十四日,他們拉走父親送進監牢,母親正臥病在床。他們沒讓兩人話別。我想,這時節她已經知道將永不能再見她的丈夫了。三天後她就死去了,那深信天無絕人之路的她,終於見到絕路了。她只得六十三歲。

周氏夫婦與兩個孫女

歷史是甚麼?歷史把活生生的父親踩在腳底下,爾後又端端正正扶起他的靈牌。而生命,只有生命,才是永恆不變的真理。

周信芳的兒女既聚首一堂,四月五日,又舉行了紀念他的妻子裘麗琳女士追悼會——她死後仍未有過喪禮。一個沒有「單位」的家庭主婦得到如此尊崇是史無前例的,追悼會是由上海市婦女聯合會籌辦的。她們向裘麗琳女士在日治時期和解放前期所作的貢獻致敬,稱她為「無名英雄」。

父母的死,使我有感於自己也會難逃劫數,生命有了新的重要性,新的價值,我不再陷入低潮,那是逃避現實所虛耗的精力,終有一天我可能會發作,誰知道?因為我明白了生命就是變動,惟一永恆不變的就是變動本身。

電影《The Joy Luck Club》右三為周采芹、右二為阮蘭絲 (France Nuyen)

工作成了我存在的惟一目標,我最愛做四件事,我當導,偶爾教學,我也開始再作演出;第四件事就是寫這本書,也許有一天我會超越,既然活著就要活好。

我常被問及我視何處為家,我覺得自己是倫敦人,我又覺得自己是上海人。除此之外,我的工作之處就是家。而我現在旅遊不再是為了逃避而是面對生活的要求。

…… 全文完 ……