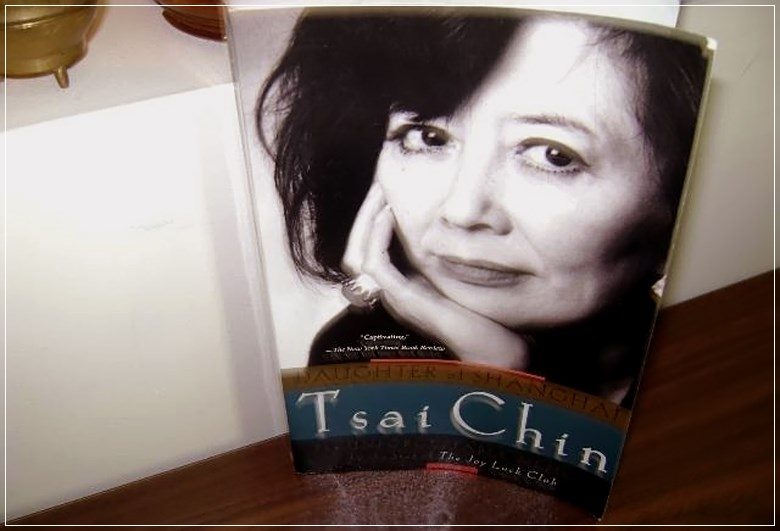

上海的女兒 (2) —— 原作: 周采芹 / 翻譯: 陳鈞潤 1988 年 12 月 號 外

…… 接上文

江青在三十年代是個時髦女演員,在上海演電影和話劇。內戰期間江青投奔共產黨根據地延安,俘虜了毛澤東的心,成了他的第四任太太。但她一直都沒有權,一直等到毛澤東年邁。一九四六年她在北京召開全國京劇研討會,作為她極端的改革戲劇運動的起點。主席團有三位成員:戲劇委員會主席周信芳,左派政客康生 —— 他後來成為文革大旗手而顯赫一時,還有江青自己。除了我父親,另外兩個都極少涉獵傳統戲曲。

左一康生、左二江青

身為演員、知識份子和天真誠實的一個人,周信芳負起領導研討會的責任,但他無法想像到後果,跟這些沒有人性的對頭同坐主席團,正是身入虎穴。因為江青的最終目標是毀滅中國各種傳統的表演藝術形式,進而要毀滅一切反抗她的創新藝人。她的野心是用她自己創造的惟——種樣板戲,代替所有的戲重。戲劇,這個最有影響力的藝術形式,自然逃脫不了被批判的命運。父親作為戲劇界的領袖人物,自己就成了大清算的主要目標。父親的罪狀主要還在於他的《海瑞上表》一劇,那是講明朝清官海瑞向嘉靖帝直諫犯上的故事。據說毛澤東在五十年代大鳴大放時期鼓勵過父親寫這個劇。文革前七年,該劇經由文化部批准在上海演出,可是在一九六六年五月二十六日,報章指控這是作者射向黨的領導人的「毒箭」。

周信芳演海瑞

周信芳成了文革初期被公開批判的第一個上海藝人,但在北京,極左運動開始的更早事件又一次是關於海瑞的一個劇,由知名明史專家、北京市副市長、劉少奇集團的關鍵政壇人物吳晗編劇。毛派攻擊吳晗,是第一次罵戰,掀起了文革的序幕,「海瑞」成了一個危險的題材,而父親無意之間捲入了這場權力鬥爭,更注定他必敗無疑,極左派佔了上風,父親就被控陰謀反抗毛主席的顛覆大罪,罪無可恕。

她迷失過,沉淪過,也絕望過。為什麼中國如月球那般遙遠?隨著她父母的世界的崩潰,她心中賴以倚靠的柱子,漸漸傾斜了。

我竭力抑制著一個反反復復的念頭:我離開了自己的文化,卻只能部份地掌握另一個文化;又正像一條橫跨在日漸擴闊的鴻溝上的橋,我抓住兩邊都變得愈來愈艱難,我害怕會被撕裂、掉進深淵。我曾緊抓着中國傳統的文化,但如今慢慢崩潰了,正如一個夢,似乎真實、具體而難以忘懷,卻在醒來時像水銀地般溜走。我記得和明白,中國的境況正像水銀,隨著我父母的世界的崩潰而溜走。我再不明白了,也許我像父親一般天真地認為革命以人性尊嚴的名義去對抗社會的不公平,但發生在父親身上的正是不公平,對他所做的一切是不尊重尊嚴的,受苦者與迫害者都貶了身份。

我不能明白革命怎會革到他的身上,他早年就可以滿足於既有成就,但他卻不甘只做一個表演藝人。受著強烈愛國感情的推動,他跨出了已知的範疇以外,向年輕一代振臂高呼,而這一代正負起革命的責任。正如肯•泰南所寫道的:「在舞台與世界的事物之間,存在著一種臍帶般的連繫。」周信芳不單是個偉大的藝術家,也是一個勇於走在時代前面的人,柯林• 麥卡拉斯教授在他的《現代中國戲劇》一書中不是說過:「他毫不諱言他的看法,戲劇有時應該傳播某一觀點。在五四運動時代,他演的一齣戲很快被當局禁演,理由是此戲含有顛覆性。在戰時他積極活躍地通過藝術支援樂觀,愛國和抗日情緒。他成了共產黨的積極支持者 …… 」這樣的一個人又為甚麼要毀滅他呢?

八年過去了,家中從無隻字傳來。我對他們命運的揣測不定,給了我巨大的精神壓力,軟弱無助的感覺日漸強烈,中國遠得像月球——而美國人似乎正要表明登上月球比到達北京更容易,起初有來自朋友的同情,相識的與不相識的人給我來信,那是動人的慰藉。那時我想哭,儘管找保持著外向、生氣勃勃的外表,而我的內心境界已經開始變了。

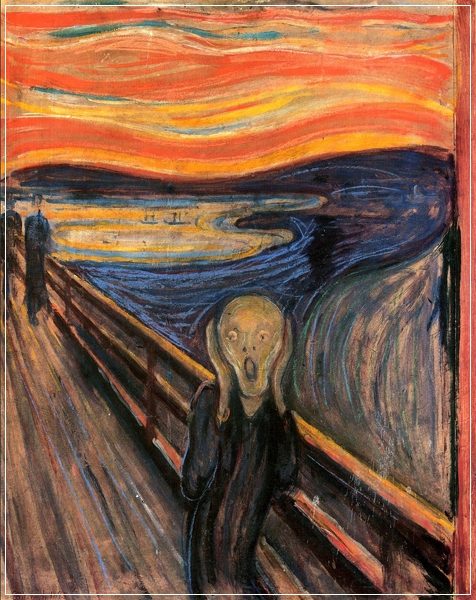

恐懼來臨了,因為我忽然醒悟到這個世界是個危險的地方,我失去了對生命的信心,就開始失去對自己的信任。沮喪使我麻木,我感到內心的恐懼,覺得難以入睡,一合上眼,就見到母親的深陷的眼睛和張大的嘴巴,像愛德華• 門爵的畫《尖叫》中的那女孩。在一個夢中,我端給她一杯冰水作慰藉,但她剛喝了一口,那冰就變成碎玻璃使她窒息,我在黑暗中驚醒,覺得自己身上有個大洞,我只能抓住肚子阻止腸臟流出來。

The Scream by Edvard Munch (1863-1944)

我雖然知道父親尚在人世,卻從沒聽到過關於母親的消息,我絕不相信,夜裏是她的鬼魂來報夢。抓住那希望:以她的勇氣,總會找到方法去抓住生命的。

表面上我的生活方式仍和以前一樣,我從巴塔西升級搬進上流的西南一區一所五層高有陽台的屋子,留下三層自用,另外兩層裝修成獨立單位租給別人。我僱得起每日來清潔的女工和兼職的秘書,可是我的享受能力減退了,彷彿只是看著自己例行公事似地生活著。我忍受沉悶的限度日漸降低,藥丸和酒常常陪伴著我,服量一天天增加,以求消除失眠或睡中受驚的恐懼,我跟男人結B 級影片式的霧水緣。同時我出遊更頻密,去非洲、北歐和美洲,直到有一天一個朋友在機場作出這樣的評語說:終有一日你再沒有國家好去。我知道自己在逃避。

周采芹演邦女郎 -《You Only Live Twice》(1967)

在公開場合,我是轉個不停的木偶,旋轉得愈來愈快。在皮姆力高的高屋子中,開完了大型派對,留下獨自一人時,我是個孤獨的影子,坐在休息室中呷著白蘭地,直到天明。我奇怪地問自己:我是誰,究竟為何在這裏?媽的!娛樂圈最糟糕的老調都唱過了。我想叫這世界停下來,我要下車去,可是我不知道應該怎樣下車,也不知在哪兒下車。終於,我從另一場災難中我到了答案。

一九七四年,我破產了。

我服了過量的安眠藥,然後又絕望地向人求救。現在看來,那是多麼自私的行為,因為只能害得友儕不停地奔走。這麼多人幫找,這麼多人為了我在絕望時刻的行為承擔後果。弟弟英華和當時也在倫敦的妹妹采茨都來了。

與 Richard Burton 合照

我不想死,躺在醫院的病床上,洗淨了胃。我的律師和老朋友卡路• 哥林波狄在我身邊。我把血紅的眼睛睜開了片刻,「覺得怎樣?」卡路溫柔地問。「好得呱呱叫!」我用力地回答,然後就昏了過去。那是我從來沒有用過的詞句。我只能相信,連我的辭彙也反對我自己的行為。不久我接到大姐采藻的慰問卡,上面寫著:「我不知道你是個逃避者。」自此之後那句話就一直刻在我腦海中。

年輕時的周英華 (Michael)

我出院後,生活加速了。英華出手相助,給了我一份工作,在他成功開辦的羅省周先生餐館。我感激他這好意,抓緊機會,開始預備起程。

三十年後的第一次骨肉重聚帶來的竟是一段摧人肝腸的故事。經過惡風險浪、生死離別,縱然心中有千根琴弦奏起,此刻,也化作淡淡的微言淺笑。

未完,代續……