去西藏「玩」的香港人 —— 慕容 1987 年 11 月 號 外

先述三件 encounters﹕

第一件發生於兩年前夏天﹐中國剛將西藏與尼泊爾的邊界開放﹐西藏山區﹐交通並不發達﹐由拉薩去邊界樟木四日三夜的車程除了包車及順風車之外就別無他法﹐我與一些在旅館才認識的香港人攏合一起包了一架巴士﹐坐定後﹐還有三、四個座位空著。沿途才發覺自己上錯了車﹐車上的人不但 vulgar、簡直句句都加星星月亮太陽。

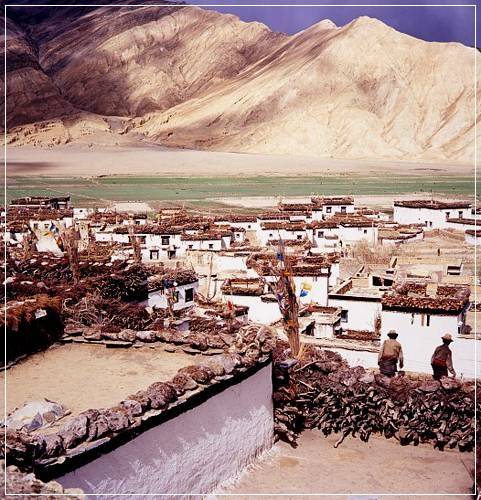

西藏和尼泊爾的邊界樟木

第二天在 Shigazi 遇見一個朋友﹐他正在急忙找車南下﹐正徒然了兩天﹐而情況亦不會好轉﹐南下的貨車越來越少﹐因為 monsoon 季節正開始﹐公路隨時會塌荒。我於是問車上各人可否載他一程﹐他們首先不肯﹐然後談到錢﹐最後還是不肯﹐我的朋友花了一個鐘頭去聽他們開會決議﹐當中粗穢的言語此起彼落﹐最後投票決定拒載﹐說無謂開先河﹐車上留多些空位寧可用來伸腳也不方便他人。他們的舉動是民主主義的表表者﹐一人一票﹐好公道﹐但他們的 vulgarity and non-compassion 與他們的所謂 civilised procedures 成一個鮮明的 paradox。這是什麼心理﹖「死唔蝕底」心理﹖拒外心理﹖不得而知。後來又有兩個外國人 hitch-hike﹐目的地只是五十公里外的 New Tingri﹐這麼巧他們又找我來當傳譯﹐怎知我說話只一半﹐那所謂的「團長」便破口大罵﹕「喂﹐慕容﹐你已經俾咗好多麻煩我哋 …… XYZ。」我實在無法再忍受與這班人共處在這個偶然的小社會中﹐於是我便跟了那兩個人下車﹐改去 MT. Everest 的 base camp。

New Tingri

我們在拉孜等了一天﹐夜黑來了一輛巴士﹐亦是香港人包的﹐已經坐得滿滿了﹐他們卻毫不猶疑的便讓我們上車﹐還表現萬分關心﹐這裡要多謝他們。與他們說再見後﹐我們便徒步六天到 base camp﹐沿途在藏民家借宿﹐他們事事肯幫助別人的熱情﹐令我覺得逃離那冷酷的「小社會」是正確的決定。

第二件事發生於兩個月前﹐亦是在車上目睹的。從天池返烏魯木齊市的小巴上﹐有一群香港人﹐他們買的來回票﹐聽說其中兩個已先下山去﹐所以便有座位空著。人來得越來越多﹐位子不夠﹐司機便問那些空著的位子是怎樣的﹐他們首先用半鹹不淡的普通話大聲應付司機﹕「我們的兩個朋友快來的啦﹐看我們是有票的。」接著使用那硬得可以刺死人的廣東話自己交談﹕「死都唔好俾啲位出來呀﹐用嚟擺背囊都唔好俾人坐﹐吹呀﹖……。」「梗係啦﹗俾咗錢個喎 ……。」他們兇神惡剎的樣子實在嚇人。

天 池

開車後情況如何﹖是這樣﹕兩個中國女孩子要站在門口的梯級上﹐車廂的震盪令我們坐著的已難受﹐何況她們﹖兩個外國人則坐在椅邊扳下的附加座上﹐而他們旁邊就是那兩個空的座位﹐座位上正鬆鬆動動的放著兩個背囊。

第三件﹕在 Kashgar 一間咖啡店內見到兩個香港女人﹐一個戴著一頂維族紅色的帽子﹐誇張的鑲滿閃閃的珠片﹐想必是人家上舞台用的﹐一頭捲曲蓬鬆的花拉科西式髮型﹐樣子也頗甜美﹐走在街上很搶眼。另一個穿著一件 tight white vest 誇張其比較豐滿的身材﹐有些地方還被擠出多餘的肉來。她們坐下便高聲 order 食物﹐在店內的幾個巴基斯坦人被她們吸引著﹐走過去和她們搭訕﹐她倆被哄得像小鳥一樣﹐高興得吱吱喳喳﹐不到四分鐘﹐便聽見一個 Pakistani 對「花拉科西」說﹕I love you。後來在街上又遇見她倆﹐她們左顧右盼﹐留心的都知道她們意不在看東西﹐而是在留意有沒有人以艷羨目光欣賞她們﹐reassurance of their existence 吧﹗

經典的「花拉」髮型

後來我們再在 Dormitory 碰見﹐她們還自告奮勇替我們找床﹐見到我們的床被一個外國人暫用﹐我們還未表態﹐她立即以強硬的聲調問人家﹕Where is your bed﹖I want to see your receipt﹗對方卻回敬她一句﹕Take it easy﹐mate﹗令我們好不尷尬。

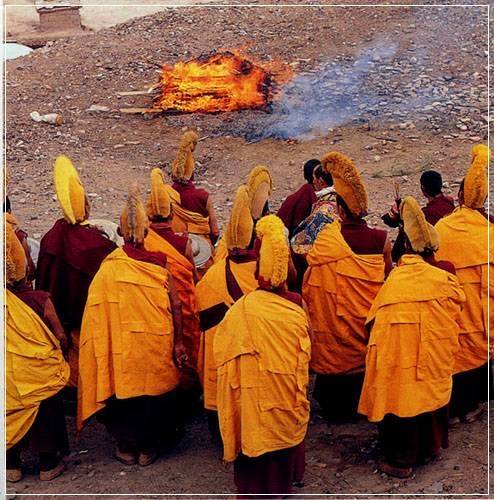

近年潮流興去新疆然後巴基斯坦﹐西藏然後尼泊爾﹐亞朱、亞九、中學生、大學生、白領藍領連退休人都說要去。這些邊陲地方路途艱險物質條件落後﹐但文化古蹟藝術價值豊富而又 exotic﹐滿以為會考慮去的準都是一些有心人 —— 一些對歷史背景有些研究﹐對佛教或伊斯蘭教藝術有濃厚興趣﹐關心少數民族的文化﹐甘心去挨苦﹐less vulgar﹐less snobbish 的人。但其實這樣的邏輯推論根本是 invalid。首先並非每一個去的都胸壞大志﹐並非每一個去的都認識到這些邊陲地方的 special features﹐更何況各人抱的目的又不同。尤其是在香港這個資訊傳媒發達的城市﹐一個 idea 變成潮流有何困難﹖記得四年前中日合作拍攝的絲路特輯及兩年前的《西藏風俗奇觀》怎樣瘋魔全港嗎﹖喜多郎的絲路巡禮﹐敦煌等的電子音樂隨街都可聽到﹐神秘﹐神聖﹐遙不可及﹐平時只在學術上才談到的絲路文化現在遙身一變成為普羅大眾談話的內容以至羅文的歌曲。於是﹐那些連西藏歷史﹐敦煌莫高窟是道是佛都說不清﹐對廿世紀初英國及蘇聯在 Kashgar 的 spying activities 完全 ignorant 的仁兄仁姐﹐亞叔亞嬸都說要去﹐簡直像趁墟一樣﹐個個都說要去流浪浪漫一下﹐闖西藏、新疆的便成為所謂前衛派。

Kashgar

回來後到處耀武揚威﹐最有力證據然是那五十多卷的菲林﹐相片張張都差不多﹐都是「作者」站在某某 monument 前面﹐擺那些同樣的姿勢。朋友叫到﹐不看是不好意思的﹐看後都容易腦袋麻痺。還有那些廉價買回來的民族工藝品﹐用來派街坊抑或上倉則不得而知﹐匕首也可以買它廿來把﹐每次在友誼商店或巴扎總是見到香港人狂買﹐好像如果不買不拍照﹐便沒有證據證明曾來此一遊。但為甚麼要證明﹖

烏魯木齊的大巴札

在外遇見香港人劈頭幾句必是﹕

「你由邊度玩嚟㗎﹖」

「你玩咗邊幾度呀﹖」

「覺得好唔好玩呀﹖」

且隨便談談這個玩字。

香港人將玩等同旅行﹐「玩」者﹐嬉戲也﹐凡是正經事 (搵錢) 以外差不多所有活動都冠之以「玩」﹕玩車、玩音樂、玩貓、玩狗、玩女人﹐而現在「玩」直接代表了旅行 —— 自古有云﹐遊山玩水是也。

旁敲側擊的想知道「玩」的具體概念﹐於是逢有人問我某個地方好玩否﹐我必回問﹕「又玩成點呀﹖」「烏魯木齊就唔好玩啦﹐冇乜嘢食﹐啲嘢又難食。成都就唔錯﹐四川菜真系名不虛傳。Kathmandu 啲牛扒又平又正﹐一塊牛柳幾厚㗎只係港幣四蚊喳﹐你話係咪千載難逢 ……。」

「拉薩啲藏人好鬼污糟﹐男女都隨街疴尿﹐啲女人就地痞低﹐利用嗰條厚到可以要嚟做吊床嘅裙做掩護﹐gut 起身﹐地吓就多咗灘嘢﹐真係頂佢哋唔住 …… 我响西藏都係食漢族啲嘢﹐我冇試過藏人啲嘢呀﹐聽講成舊泥咁嘅﹐點食呀﹖計我話﹐西藏都唔好玩嘅。」

看來﹐要令香港人覺得一處地方好玩並不困難﹐首先要膳食好﹐合香港人口胃﹐人們循規蹈矩﹐合乎香港人的 snobbishness﹐再加上一些 exotic 的玩意例如﹕西藏的天葬﹐寧夏甘肅一帶的羊皮筏子及新疆的 bazaar 等等﹐那個地方必被口碑載道。此外﹐還要有伴﹐香港人是很合群的動物﹐三、五成群去旅行是香港人的特色﹐「一條冷去有乜好玩﹖」是的﹐拿著「玩」的 principle﹐一個人又怎去玩呢﹖

以上或者就是香港人將玩混淆了旅行之後的心態﹐而旅行的意義就狹窄多了﹐起於玩亦止於玩。以前在學校時我經常旅行已是出了名﹐同學碰見我例必加上一句﹕「今年假期又去邊度玩呀﹖」問時好像帶點嘲笑的口吻﹐難怪﹐他們周圍身邊的人甚至他們自己待旅行是這樣﹐他們又怎去想像 other possibilities 呢﹖「玩」對我來說是不可理解的一回事﹐旅行應該是勞心又勞神的﹐要 sharpen sensitivity 去感覺﹐去了解﹐還有那事前必要的準備工夫﹕study and research﹐單靠那些什麼絲路自助餐﹐西藏旅遊手冊等等的 travel survival kit 是太貧乏了。

隨便問些朋友那些旅遊地現時的政治環境如何﹐他們可以回答﹕「冇留意喎﹐幾好卦﹗」他們的不在意也反映在他們火箭般的行程編排﹐以最短的時間走最多的地方﹐每個地方頂多停兩天﹐走馬看花的﹐又怎能看得深﹐看得多﹗

從對字眼的運用﹐也可以看出不同種族對同一件事的不同態度﹐你有沒有聽過「鬼佬」問﹕Where do you play from﹖or do you find the place worth playing﹖人家只會問﹕Where do you come from﹖or where have you been to﹖or how do you find the place﹖極其量﹕Do you like the place﹖or is it worth visiting﹖答案無論是 yes or no﹐大家問的都 expect 答的去 elaborate。而香港人除了頭一句「…… 好唔好玩」就永不續問﹐而「好玩」與「不好玩」就成了對個別地方的斷語﹐The most essential part of the comment。

所以當某某說他 / 她去過這些邊陲地方時﹐不要推斷他 / 她是吃得苦頭的飄逸之仕﹐同一件事可以有不同的 levels of approach﹐總之不能 take it for granted。

※ 後言﹕以上「香港人」這個名詞並非泛指所有香港人﹐當然是有很多例外的﹐但似乎都被那些聲浪大的淹過了﹐上面揾到的 phenomenons﹐當事人當然心知肚明。

※ 小宇按:1987年出現這樣的文章確是奇蹟﹐醜陋的香港人經過二十多年可已有些改進?

我本人也十分怕那個「玩」字﹐但有一個更可怕的字:以前唐書琛很多時會用上這個字﹐會說類似「我哋聽日又去邊度『癲』呀」的話﹐當然她用這個已去到「最高境界」的「癲」字時﹐總是半開玩笑的﹐如果是認真﹐我想我早已會忍不住﹐和她斷絕來往了。