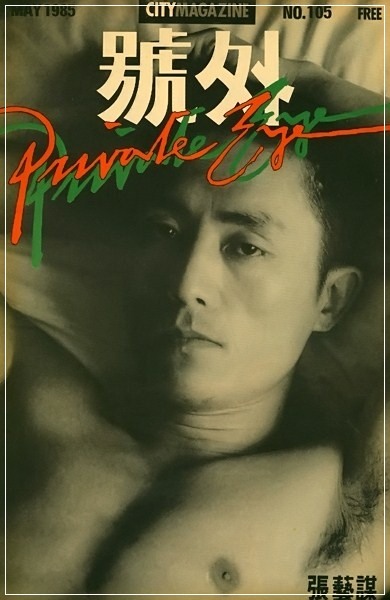

把三島交給藝謀 —— 李志超 1985 年 5 月 號 外

美術指導:李志超 攝影:鄧鉅榮

現在回想起來﹐張藝謀的來到令我覺得興奮﹐那興奮就像兩個人交換過一些禁忌的東西似的。

張錦滿掛來的電話說:「要不要來見見《黃土地》的攝影師張藝謀?他的攝影手法很突破。」

我却問:「他是什麼樣子的?」

他說:「是三島由紀夫樣子的。」

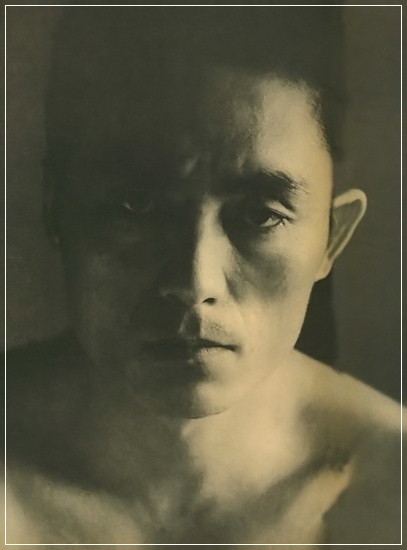

年輕時的三島由紀夫

我頓一頓﹐有點失神﹐說:「好!明天帶我去。」結果他遲到﹐我摸上酒店的房間去。迎面有個好高大的人擋着我﹐是《黃土地》的導演陳凱歌﹐寒暄數句後我掉頭﹐猝然見到一個陸軍裝頭髮﹐個子不高大﹐很憔悴的日本雄性感覺的面孔﹐眼神很深陷﹐我忽然聯想到《聖誕快樂﹐羅倫斯先生》中的坂本龍一﹐令我不能對他凝視太久﹐以後兩天﹐我沒法忘掉那驚鴻一蔽的感覺。

那份慑人的感覺過後﹐我才用電話和張藝謀聯絡談拍照的事。我問他說:「有人說你像三島由紀夫﹐你知道這三島個人沒有?」他用很粗爽的聲音回答:「知道一點。」他知道大陸文革時批評過三島的軍國主義﹐他知道有一套三島由紀夫傳在拍攝中﹐他知道憂國裏面有切腹的情節——他很興致勃勃的說著。我告訴他決定次日把家中三島由紀夫的小說搬到酒店給他看﹐他很喜歡這個建議。我的建議也是為我想用三島來啟發他流露出那份日本雄性魅力的動機提出的。

這份日本雄性的聯想不是我強制執行的﹐陳輝揚說他的 Japanese sensibility 和張錦滿說他像三島由紀夫都顯出大家的觀點是一致的。況且﹐張藝謀告訴我國內也有人說他像日本人。

美術指導:李志超 攝影:鄧鉅榮

張藝謀脫下格仔衫﹐裏面沒有穿我所想要的文化衫﹐他說不穿也可以。我說要一個 lost in thought 的表情﹐他臉上有紅暈﹐面頰陷了一點﹐忽然他很認真的問我有沒有把三島由紀夫的書帶來﹐我把書倒在床上﹐他沒有動﹐陳凱歌撿起《愛的飢渴》的封面看見三島由紀夫的肖像﹐向張藝謀說:「有點像﹐可以叫你做三島由藝謀﹐還是三島藝謀。可是有沒有切腹呀!」當然陳的這番話帶點開玩笑性質。

也許﹐我低估了張藝謀要求我把書籍帶來的認真。於是我說:「還有些三島由紀夫映畫的資料﹐你先看看有沒有用?」

張不假思索便起來回答我:「有用。」然後他回復原來的甫士﹐繼續拍照。本來﹐張錦滿和我準備邀他吃午飯﹐但他見其他人都沒有這個意思﹐便改口說吃過東西了。

到了深夜﹐我把他要的資料影印好﹐才跟他有正式的對話。我老是以為別人會很留心聽的說一遍三島切腹的過程﹐那是我上中國文化通識時一個教授說的。他說三島一刀桶進肚從左邊拉到右邊﹐傷口有八寸闊﹐是直的﹐完全一點參差也沒有﹐同伴立即把他的頭顱砍下來。那時在懨悶的課室中的我精神起來﹐似乎已愛上了三島。他追求美的慾望﹐追求死亡﹐追求死亡的美﹐終於完成他一直沒有做到的夢想。我又問張藝謀想過死沒有(似乎因為我過份沉醉在自己的說話中才不經意問起來)。

他攪拌着咖啡的匙羹﹐虛張的笑了笑﹐說:「有想過﹐不止一次﹐不過文革的時候很多人都會想自殺。」

後來他走的前一天﹐我約他在麥當奴吃早餐﹐把照片給他看看﹐他指著最灰暗的那張說最喜歡。我問他為什麼﹐他說:「其實我是個很內向的人﹐我以前拍的照片都是灰灰暗暗的。我喜歡灰暗的感覺。」

美術指導:李志超 攝影:鄧鉅榮

文革的時候﹐他喜歡單獨的背着相機在街上拍東西﹐除了器材落後之外﹐沒有人管他﹐倒是唯一的自由﹐所以文革並不沉悶。父親是一般幹部﹐母親是醫生﹐下鄉下了三年﹐到咸陽的工廠裏混了七年﹐他說不停的拍照時那些無指望的光景裏最好的事情。直到北京電影學院取錄了他﹐他可惜的是年輕的時候浪費過去了。

張藝謀對文革的感覺正如三島在戰後的心聲一樣。三島由紀夫在戰爭結束時這樣說:「夏天來了。當我走在強烈的日光下﹐戰後前幾年的一切又清楚浮在我的腦海。城市在歷經滄桑下變成廢墟﹐生活中充滿死亡。對我來說﹐這就是夏天﹐是個頹廢也是再生的季節。我覺得一九四五年至一九四八年間的『仲夏』是連續不斷的﹐也是我內心的感傷最深沉、最強烈的時期 ……。這些年應該正值我的青春之年﹐而我却萎靡不振 …… 我發覺自己必須對自我和生命重新做一番肯定。」

假如「戰後」換了「文革」後﹐而「一九四五至四八年」變成「一九六七至一九七七年」﹐那麼這就是張藝謀的一番說話。七八年﹐他終於考入了北京電影學院﹐他對自己回復信心。電影學院把他從工廠裏面申請出來。

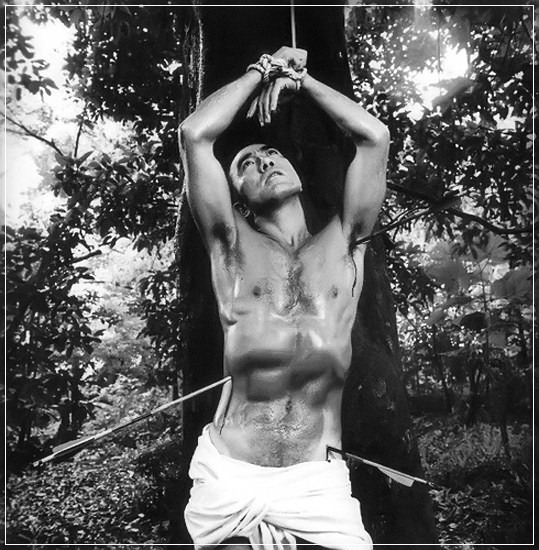

我翻開三島由紀夫扮作 St. Sebastian 的照片﹐着意張藝謀看。他問我:「這真的是他嗎?」我說是。他凝視圖片﹐我不知道他那時在想着什麼。然後他自由的翻閱着喜愛的三島然片﹐有一幅是三島練劍道的留影﹐輪廓分明﹐張藝謀說:「真的有點像我﹐是嗎?真的很像。」我說不可能把照片給他﹐書是從同事處借來的。他說:「那麼讓我多看幾遍!」

三島由紀夫扮 San Sebastian

於是在那很黑午夜過後的酒店的空洞大堂內﹐我看著張藝謀全神貫注的看著照片上的人物的樣子﹐就知道三島和張藝謀拉上了關係﹐不再是我捏造﹐變成由他心裏發出的。

他離開了好幾天﹐我才回復到最初的想法﹐他只是個普通的西安人。在很幸運的機會下來到香港﹐因為這次經驗﹐是電影節的張錦滿還是我的穿針引線下﹐和三島由紀夫拉上了關係。然後他開始閱讀關於三島由紀夫的一切及他的小說。

我問他:「你肯定會把這些書都讀完嗎?」

他說:「我看很多書﹐每晚睡前都看書。你不知道大陸現在最流行是自學嗎?」他笑。

我真希望張藝謀的 twenties 是 absent 而不是 past tense﹐因為十年的光景沒有叫他老過﹐因為他外貌比實際年齡輕得多了。

三島由紀夫說過只有在戰爭之中才意識到自己的命運﹐乃是注定要為一場美麗的死亡而作準備正如經過文革才會明白清楚生命最美麗的一刻就是知道自己仍生存著。就如張藝謀所說文革時每個人都可能想過自殺﹐準備死去﹐但都沒有死﹐但反而切腹死掉的只有在彼岸的三島由紀夫﹐那段時間張藝謀在下鄉耕田﹐才不過二十歲﹐他的悲情是有限的﹐他絕不會想到死亡是一種美麗而必需面對的祭禮。

張藝謀和三島由紀夫的關係是我有心扯上的﹐我知道張藝謀永遠沒有三島由紀夫的偉大和悲壯﹐也沒有三島的決心和狠﹐張藝謀的眼神帶點茫然﹐而且在言談間流露出很柔軟的感性和向外擴闊的容納度 —— frivolously young at heart﹐ always pursuing a wider outer boundary for himself﹐例如他問我 Freud 的東西﹐不過有時帶點戰戰兢兢﹐例如他恐怕三島的書過不了海關﹐要托別人帶上去。其實即使他在尖沙咀的任何地方走﹐誰會想像認出他是土生在內地的西安市 —— 向西便是絲綢之路的黃沙﹐給香港旅客越來越污染的地區﹐更難想像出他下過鄉耕田做過紡織工人呢!事實上﹐張藝謀也有保守的地方﹐他是一種可以跟一個同窗女子相處十七年(從讀書到工作﹐兩個人都在同一地方)﹐然後才結婚的人。That is all 關於張藝謀的愛情。

「她等我太久﹐我年紀也大﹐所以一畢了業便結婚。」他讓工作的熱忱比結婚更有優先權。顯然他並不 passionate。「我在我的女兒出生了半年才見到她第一面﹐那時我忙著拍《一個與八個》。」(儘管來往北京只要坐 23 小時的火車。)

《一個與八個》(張藝謀第一部攝影的電影﹐修改多趟才可以開放映)內構圖的 outrageousness 比《黃土地》更大膽﹐例如一排只有頸部以上的頭﹐張藝謀說是屬於自己的作品。

「你上北京來﹐我設法找一個原裝給你看﹐在圖書館內有帶。」他給我的答允。

幼時想過了做畫家的「藝謀」名字是沒有改錯的。相對於自然主義﹐他攝影構圖上的膽憨和反動曾引起國內爭論的情況不啻是 a conspiracy for art's sake 嗎?但相比於三島由紀夫的切腹儀式恢復日本的武士精神而言却又是微不足道的。

三島由紀夫是徹底宿命的﹐而張藝謀說自己對一切是樂觀的﹐我說他不可以不樂觀﹐因為他下半年已經 fully booked﹐先到河南拍好陳凱歌講傘兵操練的戲﹐另一個導演佔用了他秋冬拍一部類似《城南舊事》的電影叫《鼻煙壺》﹐由清末寫到民初。他說每個月亂七八糟加起來可有七八十塊錢薪水。

有時我變得很八卦:「不如把你的家人接到北京一起住。」

他搖頭說:「怎可以呢?我在北京只是幹份差事。」他是個很盡忠職守的人﹐有一晚我打電話找他﹐他竟然說不能外出﹐因為團長隨時會打電話回來﹐他寧願一個人守着電話﹐第二天見到他﹐他又怨着說:「昨晚倒沒什麼事做。」

我問他看過那部電影最大膽﹐張藝謀說是柏索里尼的《沙勞》﹐原來是舒琪家中私伙﹐我便說:「你來我處﹐我有法斯賓達的《水手奎萊爾》﹐你看看那一部大膽?」這是他們在香港看的最後的一部電影。