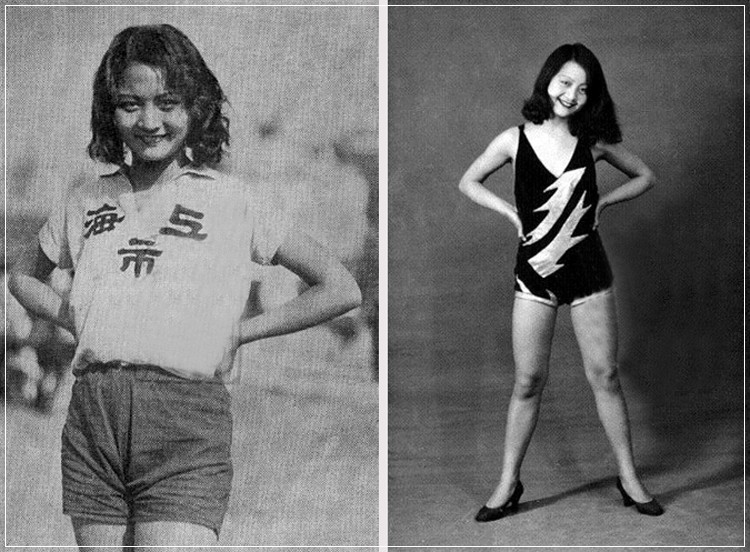

黎莉莉 —— 邁克 1984 年 5 月 號 外

在 Google Image 找不到的原文附照,攝影是荷里活大名鼎鼎的華藉攝影師 James Wong Howe

四月初某個晚上,黎莉莉原本可以依照她的計劃,在燈光下繼續寫一篇沒有寫完的文章,或者回一封信。然後踱進廚房,發覺兒子又沒有吃晚飯 —— 他已經走了,沒來得及說他兩句,火爐想是滅了,不過不放心,還是揭開來看看。黑布鞋踏在木板地上聽不見,每一步是一個沉實的印,沒有迴音,沒有聲響,她後悔去應門了嗎?在一個素未謀面、靦腆而又興奮地談《體育皇后》和《火山情血》的陌生人面前,她介意在毫無準備的心情下?扮演一個可能已經塵封了的角色嗎?而如果當時她知道,三個星期之後,這個陌生人會企圖用文字記錄他的印象,她會不會稍微保留她的熱誠呢?

四月初某個晚上,我原本可以依照我的計劃,在黎莉莉應門之後,坐下來客套一番,然後禮貌地問她,能不能約個時間做訪問。跟着告辭,穿過擺了四五輛自行車,沒有亮燈的甬道,走出胡同,雜在東單稀落了的行人群中,走回去住處,可是我並沒有。黎莉莉家常穿一件看不出式樣的藏青色呢外套,黑色棉褲,端正坐着談話,笑起來瞇起了眼睛,她忽然問:「你穿得這麼少,不冷嗎?」

這是在 Google Image 找到的,應該是同一個 sitting

後來我們見了多次面。天氣較暖和了,她大概也習慣了我穿衣服的方式,再沒有問冷不冷,可是每次都感到那句話帶來的溫暖。我知道我不可能做一篇正式的訪問。第一次見到黎莉莉,曾經有某種期望:一個在膠片上磊落大方將自己的青春、敏感和情懷展露的藝人,似乎有必要負起保持型像的責任 —— 至少在自私觀眾的想法裏是這樣。或者她也覺察到這個要求,並且寬容與善意地去滿足它。然而作為一個型像,不似作為一個人那麼自然和真。再想清楚一點,其實黎莉莉的型像,也就是自然和真。每一次見到她,人的份量都在加重。到最後一次見面,已經不再全心全意被她未減的風華所懾服,而感動於她底母式的慈愛。

那是一個下午,距離第一次見面,不過六天的時間。這之間,最耿耿於懷的事有兩件:上黎莉莉家吃飯,她說坐呀,想也不想就坐下來,沒有想起要讓座。後來同去的朋友提出來,我因為是不經意的,更覺黯然:忘記了的規矩,在適當的時刻竟成為粗野的舉動,但願她不曾把我的不禮貌放在心上。第二,有一天約了一齊去天壇,結果雙方等了半小時,竟錯過了,沒有看見黎莉莉打拳練功事小,讓她白等一場真過意不去。而這天,馬上就要離開北京,在她屋裏手忙腳亂用錄影機拍下她電影的劇照。午飯後她休息了一會,仍回來坐著聊天。雖然沒說,見換了衣服,是準備外出的模樣,問因,原來一個晚輩得了病,進了醫院,要去看看。拍攝完畢,還不見回來,以為見不著了,收拾好儀器回去,却在東單遇見了。她架著一副眼鏡,頭上綁著一條素色的紗巾,把晚輩的病況略略一提,心情顯然不好。四周圍的人匆匆向不同的方向掠去,站在鬧哄哄的行人道上,只覺得一種釋然的惆悵,因為廣闊時空裏偶然的接近和親切。握手道別時彎腰鞠躬是心態的流露,有敬重、感激和所有笨拙語言表達不出的心意。

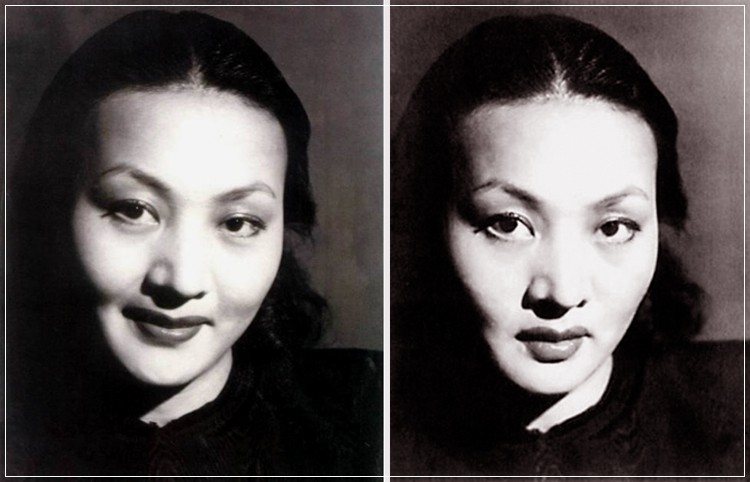

與阮玲玉 (右) 合照

舒先生看得起約稿,十分遲疑,老覺得寫這篇印象記,籠統草率不在話下,而且有違道德原則。再加上私人的事,終日魂不守舍,難怪通篇語無倫次。但是我依然很願意分享我的感覺和感受。假如你關心黎莉莉,那麼我很樂意你也知道,黎莉莉的達觀、樂天和幽默感,和她在孫瑜電影裏的角色一模一樣。華丹妮喋喋不休的時候,她會拍拍她屁股催她走;提起瑪蓮德烈冶的時候,她會壓低嗓子,學德烈冶的樣子唱 Falling in Love Again;談到阮玲玉的時候,她會記得她們一齊拍《小玩意》和《國風》的快樂和不快樂。舒先生問,照片非常好看,然而文章是否一樣好?當然不,然而是真心的。

黎莉莉 (1915 - 2005)

相關參考: 黎莉莉: 行雲流水 (紀錄片) (搜狐)