簡而清也曾是才子 2018年2月 號 外

在陌生人面前有些詞彙我絕不敢提,例如disco,一講就馬上出賣了自己的年齡和履歷,我兩個侄兒前兩年經常去蒲時都說去club玩,聽到我講落disco會眼光光望住我。

那麼提discotheque又會有什麼後果?

兩年前去地中海旅遊,在馬爾他參加一個當地觀光團,導遊是一位上了年紀的女士,她介紹這個美麗的地中海小島時,說這裡的年青人都愛夜生活,一到周末就去D-I-S-C-O-T-H-E-Q-U-E!我登時打了個突,好一個洪荒時代的名詞。

在disco未興起之前,夜總會或酒吧多請樂隊現場奏樂供客人跳舞,大約在上世紀六十年代末期吧,外國開始用DJ打碟代替樂隊,當初這些夜店稱為discotheque,後來才簡稱做disco,相信已沒有多少人記得discotheque了。

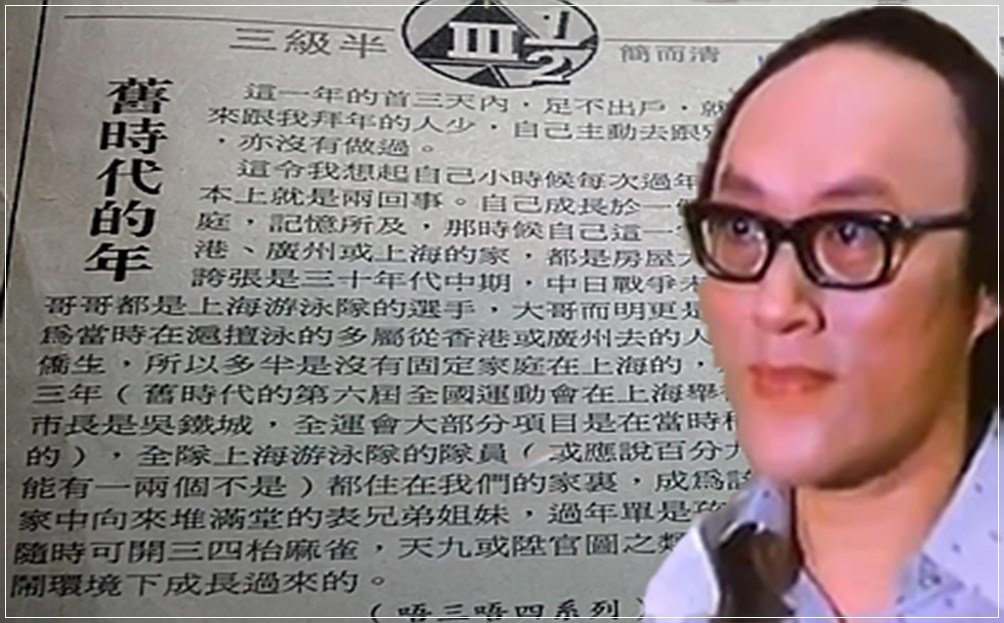

For the record,簡而清曾把它譯做「的士夠格」。

簡而清稱得上是「才子」吧,英文名叫Greenstreet Kan,六十年代初期他開始在報章雜誌寫文,留意到他的風格與早他一兩輩的老報人老文人不同,他連通英語,很受西方文化及潮流影響,是一個很「洋化」的本地作家,他書寫觸及的題材和內容亦相對時尚。

回想起來,他對我的影響其實相當深遠,只是我一直都不願意承認,年少時甚至有點像彼得三次不認耶穌,儘量要與他畫清界線,連主要原因大概是我是屬看《中國學生周報》成長的一群,先入為主全盤認同了當時文藝青年的價值觀,看藝術電影,讀新詩,非要樸素、純真,抗拒物質引誘不可,接觸到簡而清確是帶來很大衝擊,他代表了另一種生存方式,對我來說屬魔鬼的引誘,不能碰觸的異端,一下子把我的人生路向搞亂了。

他不單崇尚享樂主義,更是馬評人(真的十惡不赦了),和另一端根正苗紅的文藝青年簡直是兩個截然不同的世界,但令我有點詫異是原來我們這些文藝青年擁抱的,像歐陸藝術電影,他一樣懂得,拋什麼「存在主義」也難他不倒,他在麗的電視主持一個「電影雜誌」節目曾選播過多部慕名已久大師作品的片段,以前只是在影評文字讀過的二手資料,竟然有機會親睹印證,那怕只不過是幾分鐘的小片段,不敢說灌頂,也大開眼戒了。

另外簡而清對爵士樂的心得也開拓了我的音樂修養和口味,記得他曾批評我的偶像Pat Boone,說他的歌聲平淡有如白開水,聽落索然無味!我開始嘗試從他的品評角度去欣賞音樂,我兩個流行音樂的icon Burt Bacharach和Sergio Mendes他也曾在專欄多次推介,他讚賞Burt Bacharach作品的節奏十分獨創,只此一家,一聽就知是他的創作,而玩Bossa Nova的Sergio Mendes,簡而清寫他看過有外國評論稱Bossa Nova的節奏很接近人體脈搏,所以很容易為人接受,百聽不厭,必然是長青的樂種芸芸。

Burt Bacharach Sergio Mendes & Brasil '66

除了這類middle of the road 的流行樂,簡而清更鍾情是正統爵士樂,曾在明報連載過他一部名《鼓手》的小說,書中主角正是一個打鼓的爵士樂手,當然他在他的專欄也介紹過不少四五十年代爵士樂黃金期的殿堂高手。

還有,在我唸中學期間,校際音樂節新增了「爵士樂」組別,簡而清為之興奮無比,記得他曾寫過及評論這新出爐項目的賽事,首次在此爵士組別獲頭名是來自英華書院的一隊組合演奏〈Sixteen Tons〉,簡而清還大談這首著名黑人怨曲的歷史,可見他確是有心人。

當年天天在明報看簡而清的文章,不認不認還須認,必然多少受到他的薰陶,或許我正徘徊在成長吸收期的十字路口,一邊是《大拇指》那類刊物,對正統文學虔誠合十,一片純潔,樸實無華的青草黃花地,另一邊則是簡而清所代表一種入世的生活態度,原來人生還有其他可能,玩世不恭、享受生命也一樣可行啊,我確是有點精神分裂了。

其實《號外》創辦初期不正好亦是徘徊在同一十字路口?當年《號外》曾wishful thinking這兩極不一定要對立,嘗試撮合它們共存,希望能能把對立化解成互相補給,結出更甜美的果實,在某一程度,我覺得我們也做到了。

下一篇:2018 林燕妮的生命示範