The Importance of Being Ernest 在香港上演 1984 年 8 月 號 外

Oscar Wilde

"In matters of grave importance﹐style﹐not sincerity﹐is the vital thing﹐"

這是 Oscar Wilde 在他的名劇﹐《The Importance of Being Ernest》﹐中一句精句﹐也正好總結了他作品的精神和他對人生 (外表看來) 的態度。

六月份香港話劇團演出王爾德這部傑作 (中文譯做《不可兒戲》)﹐令我喜出望外之餘﹐又使我感到十分意外。王爾德另一齣較次要的話劇《少奶奶的扇子》(Lady Windermere’s Fan》曾多次用中文演出﹐聽長輩們說當年林翠曾經返她母校聖士提反演過﹐在電視鍾景輝也找鄧碧雲和歐嘉慧做過﹐但多年來偏偏總是沒有聽起有人拿《The Importance of Being Ernest》來演﹐直至首演那晚﹐我聽是次的導演楊世彭教授致詞時才知道原因﹐原來今回是此劇第一次被翻譯成中文﹐而我看的那晚竟是它在一八九五年面世以來第一次用中文演出﹗我有機會看到可以說是十分巧合﹐也算十分幸運。

因為﹐多年來﹐《The Importance of Being Ernest》一直都是我心愛的劇本。我唸中學時已從圖書館眾多書中、王爾德的眾多作品中借了它回來看﹐那時我的英文程度和閱世都未深﹐但已被其中尖銳、精警、風趣、生動的對白所吸引﹐自此以後﹐凡有此劇公演﹐我例不錯過﹐前後在外國和香港看過兩個不同的演出﹐而今次由餘光中翻譯成中文上演﹐我怎能不捧場﹐結果國粵語版本我都買了票子﹐要好好比較兩種方言的效果有何分別。

王爾德名氣是有﹐但傳世的作品不多﹐無論從那個角度看﹐他只不過是一個 minor literary figure﹐曾經看過一本有關他的傳記﹐裏面提到﹐很多認識他的人都盛讚他平時的談話﹐比他的文字更加精釆﹐怪不得他自己也曾說過:

I have put my genius into my life。

—— I have put only my talent into my works。

就佈局和情節方面﹐《不可兒戲》這個劇本其實甚為老套﹐不外是陰差陽錯、奇緣巧合﹐無新意可言﹐但它最精釆之處﹐也就是它能在同類喜劇中出類拔萃﹐脫穎而出﹐經得起時間的考驗﹐時至今日在世界各地仍不時公演的原因﹐是在王爾德寫的對白﹐妙語連珠﹐語出驚人﹐使人物拍案叫絕﹐回味無窮﹐既 witty﹐又 bitchy。要知道﹐witty 和 bitchy 本來就十分考人﹐技巧不高、功力不深、火候未夠﹐很容易就淪為八婆鬥咀、潑婦罵街﹐但王爾德顯然已到了 wit 的最高境界﹐他的 wit 和 bitchiness 來得十分 intelligent 和 cultivated﹐含意幽默﹐格調高雅﹐絕對不會俚俗或 vulgar。餘光中今次的中文譯本﹐可能比不上聽英語原本那末過癮﹐但也句句聽得入耳﹐已算是十分難得。

不過王爾德用辭揀字﹐文雅之餘﹐很多時都愛誇張些﹐用些較不尋常之字句﹐製造出「加重語氣」的效果﹐使對白變得更戲劇性 / 喜劇化。但餘光中的譯本﹐文字工整得體之餘﹐似乎偏於平淡﹐少了那一點點 daring 和想像力﹐於是便覺得削弱了劇本應有的霸氣和荒謬。

例如當劇中其中一個女主角西西麗的家庭教師叫她溫書時說﹕

Cecily, you will read your political economy in my absence. The chapter on the fall on rupee you may omit. It is somewhat too sensational. Even these metallic problems have their melodramatic side.

Metallic 和 Melodramatic 這兩個形容詞在讀音上是押韻﹐但意義則風馬牛不相及﹐王爾德將這兩個字巧妙地平排在一起﹐很有荒謬、強詞奪理的味道﹐更加表現出那位女教師 eccentric 的一面﹔餘光中把這句譯做﹕

…… 因為這些響噹噹的問題也不免有鬧哄鬨的一面。

在讀音上﹐「響噹噹」和「鬧哄鬨」仍可以相輝映﹐而把 metallic 譯做「響噹噹」也十分貼切﹐但問題在「鬧哄鬨」上﹐它比起 melodramatic﹐impact 就弱得多﹐聽落去也不夠過癮。

《不可兒戲》這個劇本的主「橋」﹐是劇中兩個男主角都不約而同﹐各自塑造了一個不存在的人﹐他們都假裝在某處有個親戚﹐當他們一旦要做些私人或見不得人的事時﹐便假裝要去鄉下探那位親戚﹐於是就名正言順在倫敦的親戚朋友前失蹤一段日子﹐其中一位男主角亞吉能稱他的親戚為 Mr. Bunbury﹐而叫這種「探親手法」為 Bunburying。

餘光中替這位親戚譯名為梁勉仁﹐「探親手法」稱為「兩麵人」﹐無疑是很點題﹐但我覺得意義太明顯了﹐相反原作 Bunbury 這個名字本身可沒有意思﹐不過它底讀音活潑、跳躍、playful﹐正好吻合了亞吉能那種玩世不恭的態度﹔「梁勉仁」、「兩麵人」似乎太拘謹、太工整了﹐亞吉能又怎會這樣呆板呢?

再舉多一個例﹐當女主角關多琳的母親巴夫人 (Lady Bracknell) 調查她的未來女婿的背景身家﹐盤問他的地址時﹐原文如下﹕

Lady Bracknell: What number in Belgrave Square?

Jack: 149

Lady Bracknell (shaking her head): The unfashionable side.

簡單幾個字 "The unfashionable side"﹐乾淨俐落﹐一針見血﹐喜劇 / 戲劇效果都收到了﹐餘光中把它譯成:「那一頭沒派頭」﹐既 clumsy﹐又不順口﹐大大削弱了這句對白的 tension 和 timing,但要我譯我也想不到可以與原文對等的精句。

講起 Lady Bracknell (巴夫人﹐歐姨媽) 她可以說是全劇最霸道、最 colorful、也是最 spectacular 的角色﹐這類姨媽型的女性在喜劇文學中都佔有極重要的地位﹐從《Charlie's Aunt》到《Auntie Mame》到《Travels with My Aunt》以至狄更斯小說裡面所有的 aunts﹐她們一直都是那麼可愛地專橫﹐憑著自己的權威和氣勢﹐操縱著不少 innocent 青年男女的命運。《不可兒戲》中的巴夫人戲份比重不算多﹐但她是一個核心人物﹐如果她演出不夠 colourful﹐唸對白不夠 juicy﹐整個劇的喜劇效果就會大打折扣﹐今次兩個版本中﹐國語版演巴夫人的顧辛禾就顯得火侯未夠﹐壓不住場﹐相比之下﹐粵語版的許芬就 forceful 得多﹐傳送對白﹐一字一句也極具氣勢﹐好一個精采的巴夫人。

除了巴夫人是例外﹐其餘角色都是以國語版的演得比粵語版更生動、傳神﹐例如粵語版演男主角亞吉能的古天農無疑是十分風趣和活潑﹐但國語版的祁岩卻更具貴族風度﹐更有 dandy 的味道。演關多琳﹐國語版的高子晴﹐眼睛轉來轉去﹐完全一個年輕李麗華的模樣﹐遠比粵語版的更 glamorous 和 sophisticated。

也許我對這個劇本有先入為主的喜愛﹐所以對今次香港話劇團的演出感到相當滿意和滿足﹐可惜今次他們宣傳不夠﹐或者很多人對這劇認識不多﹐以至錯過了今次的公演﹐而在座觀眾的笑聲﹐很多都是笑情節而不是笑對白﹐實在遺憾。

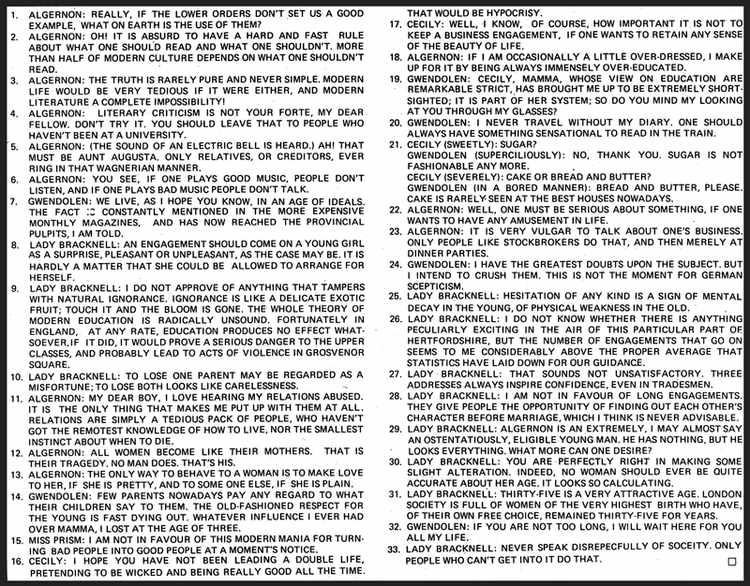

為此我不得不放縱自己﹐節錄一些劇本中精釆的對白﹐和讀者分亨﹐不過﹐這些對白一旦 out of context 放在這裏﹐又似乎失了不少光採﹐不像看戲或看劇本時﹐上承下合﹐一氣呵成的暢快﹐希望有些讀者在這些不完整的對白中得到樂趣﹐轉而找這個劇本 (餘光中的譯本也出版了) 仔細一讀﹐以窺全豹。

下一篇:1987 這些女歌手