銀光二千、Mary Hartman 和甘國亮 1976 年 12 月 號 外

六十年代的電影批評幾乎可以說是「作者論」的天下﹐然而這個論調到了七十年代已屬荼薇﹐近年來英美的電影學者都轉移目標﹐致力研究如何將由人類學界、語言學界首先採用的 structuralism (結構論) 及 semiotics 移植到電影批評上﹐又或者企圖把文學批評上的一派 —— Genre Criticism (類型批評) —— 運用於電影批評上﹐不過到目前為止﹐仍然未有一套「新」的批評理論發展得像「作者論」全盛時期那麼完滿﹐亦沒有一套新的理論重要得可以作為七十年代電影批評的代表。的確﹐近幾年來英美文壇上出現的電影理論書籍可以說是絕無僅有﹐其中較有創意和影響力的數得出有 Peter Wollen 的《Signs and Meaning in the Cinema》、Andrew Tudor 的《Theories of Film》、及 Stanley Cavell 的《The World Viewed》﹐而本文要提及的是 Cavell 那本書中其中一個論點 —— 近年電影常常出現的 self-reflection。

早期的電影是向其他的通俗藝術如馬戲、歌廳、舞台劇、啞劇等處找題材和表現方法。所謂 self-reflection﹐簡單來說﹐是指從高達開始﹐近年不少電影都以以前的電影作品為模型﹐從它們處學習、找靈感、找資料、找題材、找形式﹐Cavall 認為這是電影日趨成熟的表現﹐足以自給﹐不需外求。

有些電影是充滿誠意地追隨以往某種 genre (類型)﹐學足或者有時改變那種類型裏的 convention (慣例)﹐Peter Bogdonovich 便是愛拍這類影片的佼佼者﹐但另外有些仿舊電影並非是向它的師祖「致敬」﹐它們只是拿以往某 genre 裏的各種慣例來開玩笑﹐人們借用文學上一種形式 "parody" 來稱呼這類電影﹐美國的 Mel Brooks 就是 parody 的高手﹐在他的代表作「新科學怪人」裏﹐布祿士拿「科學幻想片」的形式、內容來開玩笑。如果我們沒有看過以前荷里活那些科學怪人片集﹐這部新片就肯定不會那麼好笑﹐即使笑﹐我們也會在不同的地方﹐因不同的理由﹐以不同的心情去笑。記得開映不久出現的那場火車站吻別﹐在外國﹐觀眾見到布祿士那個誇張的推鏡及那些煙霧瀰漫的氣氛時﹐就笑不可抑﹐但在香港﹐院內一片靜寂。因為香港的觀眾並不熟悉三四十年代的荷里活電影之故。同樣﹐如果我們現在拿粵語武俠片裏的一條舊橋來玩﹐就說X大俠和他那女扮男裝的師妹去客棧投宿﹐而那間客棧又剛巧只剩下一間房 …… 相信我們看到一定會哈哈笑﹐而外國觀眾可能根本就不明白我們究竟笑甚麼。所以欣賞 parody 必定要首先對它針對的類型有所認識﹐不然我們只能從另一個角度去欣賞它﹐但樂趣可能也因而遞減了。

在香港﹐電影尚未有 parody 出現﹐我們的製片家仍然煞有介事去拍瓊瑤﹐仍以賺人熱淚為目的﹐似乎他們從來沒有想過拿瓊瑤去引人發笑。不過在電視﹐我們倒有一個不大自覺﹐也不大成功的 parody﹐就是現已停播的《銀光二千》。

我們可以從不同的層次去看「銀光二千」。小孩子可以純粹當它是「科學幻想打鬥」片集﹐但對於那些看蝙蝠俠與羅賓長大的一群﹐張午郎就負起繼承 Batman 這個 archetypal hero 的責任﹐如果我們當《銀光二千》是 parody 的話﹐我們就不會去計較它的粗劣、缺點﹐相反﹐它水準愈低﹐拍得愈差﹐我們愈會覺得得意﹐我們會說﹕老天﹐我們以前竟然會一心一意當這些是好東西。其實 parody 在某方面來說是滿足我們心理上的不平衡﹐一方面我們堅信自己的高度鑑賞力﹐但另一方面﹐我們對於我們不屑的東西依然留戀﹐而 parody 剛好將這兩種心理扯在一起 —— 我們可以俯視﹐譏笑及親近我們認為古老、過時、俗套的東西。

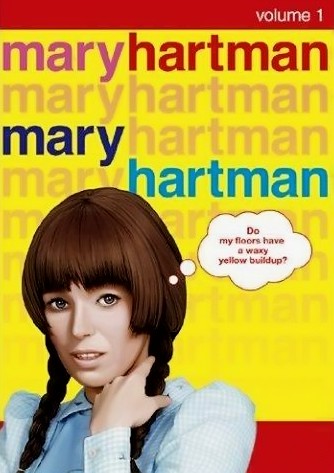

我相信﹐《銀光二千》原本並不打算以 parody 姿態出現﹐只是我們一廂情願的想法﹐但 Norman Lear 製作的《Mary Hartman﹐Mary Hartman》(現時正在 TVB 明珠台播映) 就不同﹐她一開始就擺到明是在 parody 電視的 soap opera。

美國電視的 soap opera 有點像以前我們電台的連續性長篇文藝廣播劇﹐在每天下午播給主婦看﹐而每套一播就連續播出十幾年也不定﹐內容方面總是有關幾個 (或幾十個) 中產家庭成員的錯縱複雜關係﹐Mary Hartman 也有錯縱複雜的關係﹐但片中的主人翁並不是那些生得美麗﹐穿得大方的中產階級﹐而是樣貌平庸﹐言談粗俗的勞工階層﹐片中涉及的題材也較一般的 soap opera 大膽 —— 強姦、墮胎、性變態、非禮等等﹐不過這片集絕非像《大特寫》給她的評語 ——「寫實、幽默、真摯、不同凡響」﹐我可以接受「不同凡響」﹐其他我反對﹐Mary Hartman 絕不寫實﹐她裏面的人物雖然有一定的真實性﹐但都是經過誇張、醜化、或荒謬化﹐變成 types﹐不是有血有肉的 individuals。至於幽默﹐我本人覺得幽默是形容一些比較含蓄﹐需要動動腦筋的笑料﹐顯然和 Mary Hartman 裏面惹笑的地方不同﹐舉個例子﹐有一次劇中那個梳亞米茄裝﹐穿迷你裙﹐一心想做紅歌星的金髮女人一早去探瑪麗﹐瑪麗問她為甚麼晨早流流就穿得那麼 fancy﹐她用嚴肅認真帶有教訓的口氣對我們的女主角說:Mary﹐you got to think-STAR-all the time。我本人看到這處就忍不住轟然大笑﹐因為這個沒腦的女人竟然把如此淺薄的 cliche 說得那麼嚴肅。這種笑料不是屬於幽默﹐是屬於 camp 。至於說此劇「真摯」則更離譜﹐試看劇中幾個人物﹐例如那個愛上瑪麗祖父的社會工作者﹐搭上瑪麗丈夫的虎狼女職員﹐在醫務所內那位嚼香口膠﹐看《Crime》雜誌的胖護士﹐…… 編導都用極不同情﹐而且相當刻薄的手法去刻劃她們﹐Mary Hartman 是一部拿人類弱點來開玩笑 (注意﹐我是說「開玩笑」﹐不是「諷刺」)﹐用劇中人的痛苦來娛樂觀眾的劇集﹐它的態度基本上是十分 cynical﹐「真摯」是 MH 極力避免的情感。

在香港﹐能夠拍到像 Mary Hartman 這類劇集﹐而又具有此種 sensibility 的導演﹐只有一個甘國亮*﹐但到目前為止﹐從他在螢光幕上的表現來看﹐我只能說他有成為一個 parodist 的潛質﹐而尚未有令人滿意的實際成績。

Parody 通常可粗分為兩類﹐第一類是專向那些經典作﹐或有高度藝術性的作品開刀﹐把它們廉價化﹐有一部美國人拍的短片叫《The Dove》﹐就是拿英瑪褒曼的《野草莓》、《第七封印》來作弄﹐片中印上英文字幕﹐但全片講的是令你聽得明白的瑞典對白 (其實只是把英文來讀歪)﹐很多時候我們明明聽到一些粗穢的對白﹐但那些字幕卻把它譯得文縐縐﹐作其深奧狀。此外還有一場由男主角與黑衣死神此賽打網球 …… 另一類 parody 則比較常見﹐是拿一般人都認識的通俗劇目來玩﹐去強調那些本身已經夠俗夠無聊的橋段和演技﹐布祿士就是屬於第二類﹐甚至高達也玩過這個遊戲﹐在《週末》有一場﹐一個游擊女隊員在槍戰中喪生﹐她臨死時伏在男友的懷中﹐突然間唱起歌來﹐電影歌劇了數分鐘才死去﹐你說高達向丹美或音樂片「致敬」﹐我反對 (「致敬」必須要有誠意)﹐但高達對這些東西我看不出有所尊敬﹐他只不過是在 parody 而已。

在香港﹐如果要克 parody﹐也應該追隨第二類﹐ (因為喜歡褒曼的人﹐刺激不到收視率)﹐但問題是﹐搞 parody﹐作者本身必須要有一定的修養﹐要站在較高的層次﹐用一種超然的態度去玩弄這些舊題材﹐因為一旦不小心﹐玩弄者很容易就淪為與被玩弄的一模一樣﹐到時我們只能當它是一套劣等俗片﹐而不再是 parody。到此﹐我首先要承認甘國亮是一個頗有才華和潛質的編導﹐但我更要指出他幾個相當致命的缺點。

第一﹕我認為他的修養尚未夠﹐要繼續吸收。他那套《世界名著 —— 簡愛》裏面的文藝腔可以直逼鄒世孝在這方面的經典作《智慧的燈》(記得片頭完時那燈就亮了﹐是不是誤打亂撞 camp?)。還有在很多集《少年十五二十時》﹐我們都看到甘氏急知近識﹐狂拋書包﹐但總是給人「有咁多拋咁多」的感覺﹐所以我首先希望甘氏以後深藏些﹐一方面多進修﹐一方面儘量不要叫我們一眼就睇穿牌底。

第二﹕甘國亮缺乏了一個好演員去表達他心目中的人物﹐黃詩韻並非香港的 Madeline Kahn﹐parody 如果缺乏了恰到好處、不火不蘊的演員﹐效果就會大打節扣。所以我其次希望甘氏放棄黃小姐﹐另外物色一個女人。

Madeline Kahn

第三﹕甘國亮太洋化了﹐也許我應該說他太崇洋﹐但他崇的只是香港式的洋﹐而不是西洋的洋﹐在《簡愛》裏﹐眾演員雖然都穿上一些「年代不明」的西洋「古裝」﹐但全劇的味道和以前電台播出的「西洋文藝小說」無大分別。還有他的《諸事丁》裏面很多小節都充滿西片味﹕使一般的觀眾難以投入﹐也難以聯想到他要作弄的目標。所以最後我希望甘氏以後能夠香港些。

話雖如此﹐我仍然期待甘國亮給我們一些我們可以認同的 Mary Hartman﹐因為除了他﹐我們實在不知道還有誰可以負起這個責任。

我大概不會忘記《銀光二千》故意把對白配成像早期的配音片集。

Mary Hartman 是唯一令我要推掉一切約會的電視節目。

從某個角度看﹐甘國亮頗可愛。

這是不錯的角度

* 後按﹕1980年的《山水有相逢》﹐甘國亮拍了很多parody舊粵語長片的片段﹐請點擊欣賞﹐最過癮我覺得是最後佔士邦式間諜片片段。

上一篇:1976 譚家明的其中兩女性

下一篇:1977 「瑪麗關七七」是化妝品