關於畢加索的回憶 2018年10月 星島日報

電視劇《Genius》第二季聚焦的天才是畢加索,芸芸西方畫家中,畢加索相信是最為大眾(包括港人)熟悉的名字,小時候凡有甚麼看不明、讀不懂,大人總愛說「仲抽象過畢加索」。而畢加索和香港也頗有緣分,不計佳士得,蘇富比近年在香港天價拍賣他的作品,我記得以前香港曾有三次舉辦過他的個人展,每次都引來哄動。

二○一二年在香港文化博物館展出的大型畢加索回顧展,相信不少人仍記憶猶新,其實再早些於二○○四年曾經在中環當時剛建成不久的ifc,舉辦過一個更特別的畢加索個展,展覽屬小型,只展示他一幅作品,卻是畢加索一生數以萬計畫作中最巨型的一幅,面積超過十六乘十平方米,他於一九一七年為他未來妻子Olga演出的芭蕾舞劇《Parade》(巡遊)設計布景、服裝,以及在ifc展出的帷幕,由於體積過大,一直儲藏在巴黎龐比度中心,絕少公開展覽,二○○四年那次遠赴亞洲來到香港,吸引不少外國人專程飛來看,是香港引以為傲的國際畫壇盛事。

當時父親尚在世,我和父母一起特意去到ifc觀賞這幅掛在樓頂特高的大堂中庭的畢加索真迹,記得要排隊輪候才可短暫停留作遠眺,不過也合理,它面積太大,近觀便不能一眼看到整幅構圖了,它和我印象中的畢加索畫風很不同,既不「抽象」,也和他早期的「藍色」、「玫瑰」時期的風格不相似,畫中的人和物屬「寫實」,但大小及擺放位置卻不依傳統的透視學,有學者說是畢加索罕有傾向表現主義的作品,有機會一睹如此獨特,他「只此一次」的帷幕創作,確是香港人的幸運。

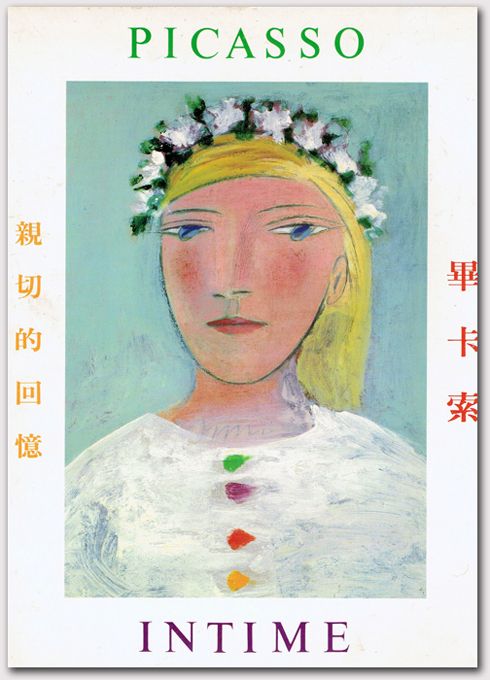

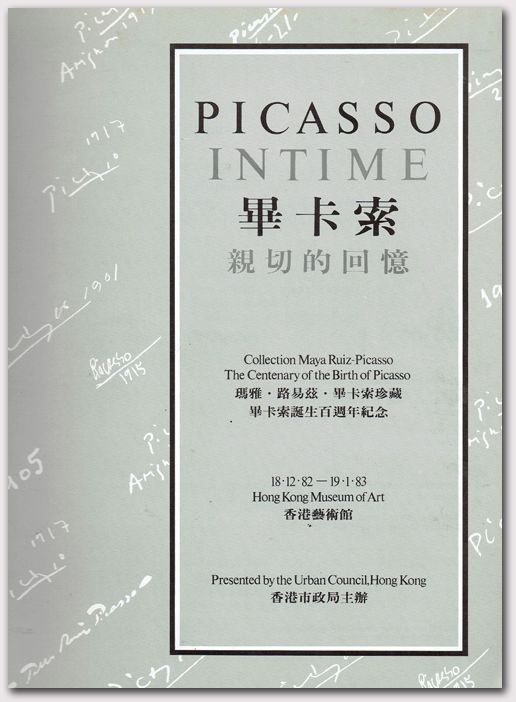

再將時間推早二十多載,遠在一九八二年,為紀念大會堂啟用二十周年及畢加索誕生一百周年,香港也曾舉辦另一個畢加索個人畫展,這個名為《親切的回憶》(《Picasso Intime》)的展覽亦十分特別,場內八十六件作品是畢加索女兒Maya Ruiz-Picasso的私人珍藏,公眾絕少見過,部分更是首次公開。

Maya的母親Marie-Therese於一九二七年邂逅比她年長二十年的畢加索,當時她才十七歲,二人的親密關係維繫了十八年。

Maya 與母親 Marie Therese circa 1946

Marie-Therese除了是畢加索的情人(當時畢加索已有妻室),更為他做模特兒,是他創作靈感的繆思,該次展覽大部分的作品都是那個時期完成,當中有油畫、水彩、水墨、碳筆、鋼筆畫作,亦有雕塑,我寫此文時在書櫃找回當年這個展覽的特刊,重溫那些作品,發覺它們都不怎似畢加索一貫色調濃烈,給人很霸氣、很惡的感覺,反而出奇地溫柔、低調,洋溢一種歡愉及很Domestic的氛圍,着色亦明顯柔和。

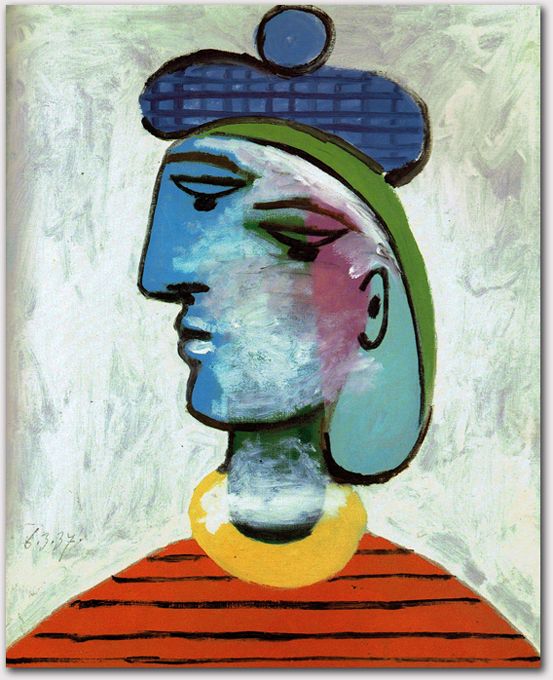

〈親切的回憶〉其中一幅展品 "Marie Therese with a Blue Beret" (1937 )

用「親切的回憶」做展覽名稱確是十分貼切。與畢加索關係維持得較持久的多位情人中,以Marie-Therese最單純,沒野心也沒機心,和她一起生活那段時光相信畢加索是過得很舒暢、愉快、隨心、寧靜、溫馨,從是次展覽的作品完全感受到畢加索當時滿懷幸福的心情。

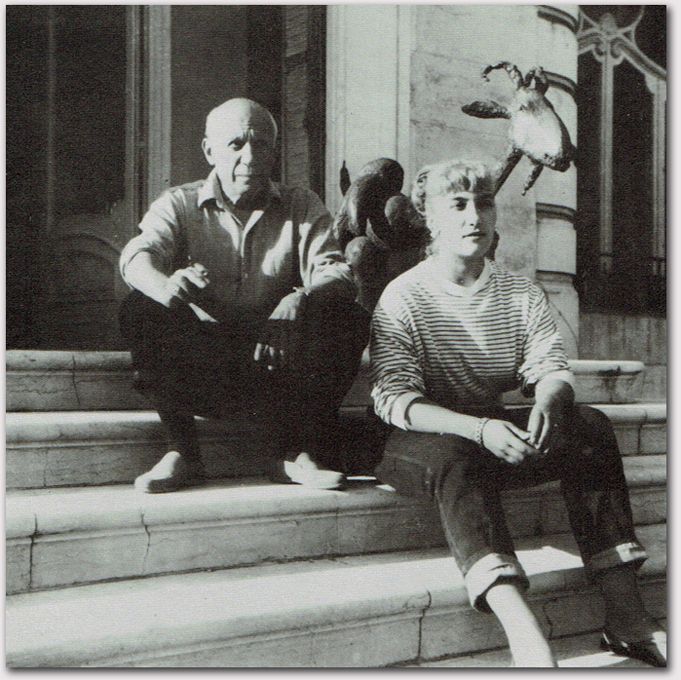

Maya 與父親畢加索 circa 1955

活在記憶中

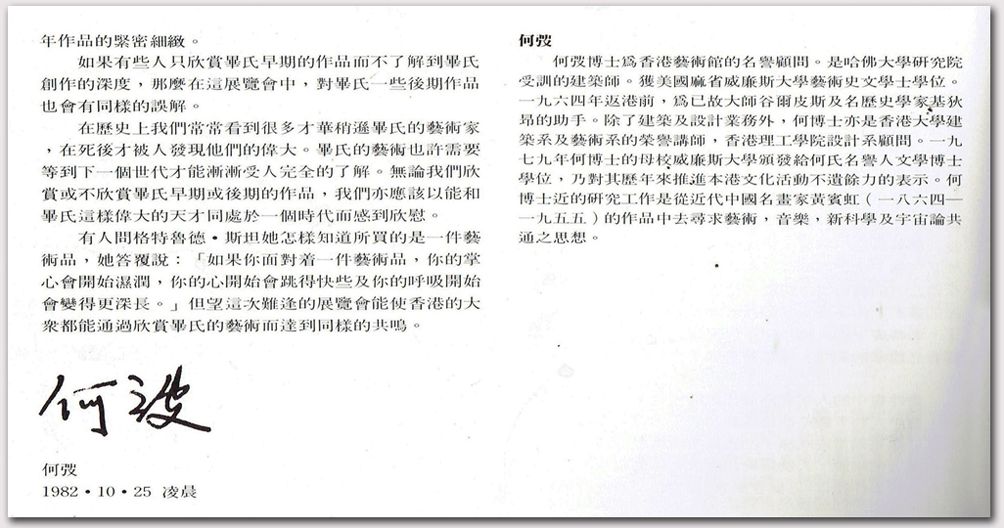

重新翻閱那本早已遺忘了的特刊,內心湧起無限感歎、感慨和感動,曾經是我中學美術老師,後來任香港藝術館館長的譚志成親筆替特刊寫序,還有何弢一篇中英對照介紹畢加索畫風的長文《畢加索及其藝術的新領域》。何弢為何人也?相信現時知道的人已不多了。

他除了是上世紀七、八九十年代香港極具名氣、極受尊崇的建築師,對推動本地藝術風氣更不遺餘力,我第一次接觸何弢的名字,是他的英文名Tao Ho,我曾寫過唸中學時,因未夠年齡,我父親代我加入香港電影協會(簡稱作Studio One),圓我有機會看冷門、藝術電影的心願,每次有片上(通常都是在大會堂劇院放映),協會會預先郵寄一本印有相關資料和評論的小冊子供參考,常常見到兩個中國名字,一是署名Rafael Hui寫評介文章(後來才知道是許仕仁),封底就經常印上「Designed by Tao Ho」,原來他們倆都是協會中少數的華籍幹事,何弢在哈佛學成返港不久,已熱衷參與本地文化活動,經常義務替電影協會的刋物設計封面和內頁,可惜我沒有收藏那些小書,在網上也搜不到,只能活在我一個人的記憶中了。

何 弢

到上世紀八十年代,我二弟也從哈佛學成返港,得到何弢聘請在他的建築師樓任職,何弢相當欣賞我弟的才幹,開始了他們亦師亦友的情誼,可惜我弟在建築界時間不長,沒多久便轉行打理家族生意。而何弢事業蒸蒸日上之際都沒忘教育滋養本地文化藝術,公務繁忙仍充任香港大學建築及藝術系榮譽講師,灣仔的香港藝術中心大樓除了是他操刀設計,之前更做了不少Lobbying才得以建成,後來香港主權移交,特區區旗和區徽原來都是他的作品,據聞他曾猛烈批評中央圖書館的設計,為維護美學準則不惜得罪同行,可見他率性的性格。

可惜這一切都在二○○二年忽然停頓下來,那年他在武漢中風昏迷,雖然有由國家醫學界精英組成團隊全力搶救,性命是保住了,並且存活至今,但從此再沒有醒過來。

慢慢長綠

時間又飛返來二○一七年夏天,我認識的一位自然療法醫師邀請到內地一個「奇人異士」訪港,順帶幫她其中一些病人施氣功,那天他們到我家調理我母親之後,我才知道跟着他們會去探訪醫師的好友羅玉琦,即何弢的妻子,看看能否有奇迹,我當然自薦開車載他們上何弢的寓所,可見十幾年過去了,即使一直沒有甦醒,他家人始終沒有放棄治療,那怕是渺望也去嘗試。

假若何弢沒有中風昏迷至今,他會在那失去的十多二十年攀上怎樣的高峰,香港的城市景觀又會否因此變得不一樣?

讀着他於一九八二年為畢加索《親切的回憶》特刊如此用心寫的長文,詳盡介紹畢加索的藝術風格,可以看到他是多麼興奮期待這次對香港來說是史前無例、規模極大的世界級文化盛舉,更全心盡己之力務求當中每一配套皆盡善盡美,不會失禮人。

以前一直被稱為《文化沙漠》的香港,就是這樣一點一滴的慢慢長綠。

上一篇:2018 當麥當勞變成長者樂園

下一篇:2018 菊如姨和她的都叔