性 義 工 2012 年 7 月 號 外

「我很想 ……. 和女人 …… 交往 …… 也很想 …… 結婚 …… 也想…… 有小孩 …… 也想 …… 讀書 …… 但 …… 一點 …… 資格 …… 也沒 …… 有 ……」

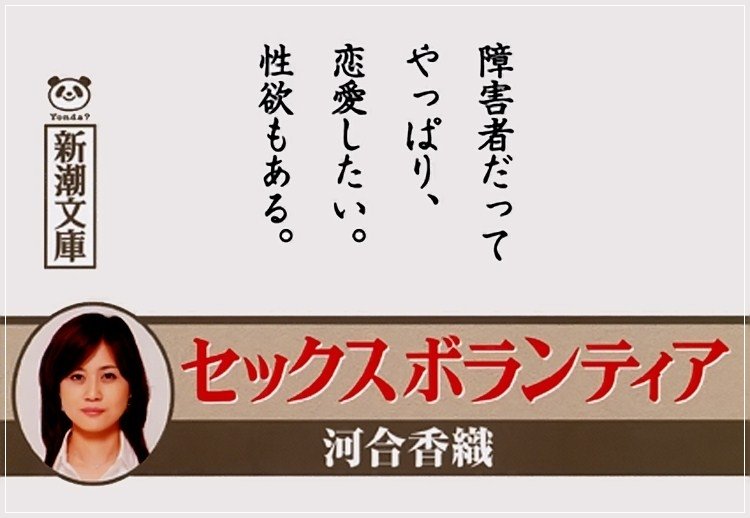

這是《性義工》(作者河合香織,譯者郭玉梅,八方出版)一書內,一個長期坐輪椅,無法發出聲音,雙手完全不聽使喚,一直不停在抖動的殘障者,很辛苦逼手指指向電腦鍵盤,花很多時間斷斷續續才湊成這句要向作者表白的心底話。

最近看中英劇團的話劇《象人》,其中一段戲很自然令我聯想起這本已買了好幾年的書。相信很多讀者都曾聽聞過或看過《象人》的電影版,大約知道它講述一個活在十九世紀後期倫敦,頭部嚴重變形,長相可怖猶如怪物,被人稱為「像人」的事跡,最終一個好心的醫生收留了他,安置在醫院內得到妥善的照顧,甚至引起上流社會關注,知名人士爭相前來探望他,令他差不多變成社交圈的寵兒,當然和他早年在馬戲團受盡不人道的待遇有天壤之別,但從另一角度來看,頂多只能說他不過是被轉送到一個較高級的動物園而已,基本上他和展覽品無大分別,都是眼看手勿動,他畸型的長相令大部份人不敢和他有身體上的接觸。直至有一次,他向一個很關懷他,經常探望他的女演員表白自己對親近女性的慾望,想不到那位女演員竟主動脫下上衣,讓像人有生以來第一次看到一個美麗女性赤裸的胴體,但這項「義舉」顯然為維多利亞時代的道德規條所不容,連這個很同情他的醫生知道後都無法接受,更禁止他們再相聚。

像人 (The Elephant Man) 電影版

很多時我們其實能都很清楚某些事實的存在,卻很少去想及它,甚至儘量阻止,不敢揭下去,以為只要不碰及,就可以假裝它不存在。經常都有聽到社會上關注身心障礙人士的褔利和權利的聲音,但可有包括他們享受性愛的權利?或者不要用「權利」這兩個字,就用「需要」吧,身心障礙者其實不是和我們每個人一樣,都有性的需求嗎?

《性義工》正好是一本正視及探討身心障礙者性生活這個黑洞的著作,就如書中所說:「性對於身體健康的人來說,很多時都是個難以啟齒的問題,對身心障礙者而言,那就更是『當然』被忽略了!更不用談能有幫助身心障礙者的性愛照護服務。」作者首先肯定了「人人的性權都應是平等」,本著這個信念她遍訪日本,更遠赴對性最開放的國家荷蘭進行實地考察,接觸了很多協助身心障礙人士的團體和機構,亦有直接訪問多個不同程度、不同形式的身心障礙者及他們身邊的護理員、社工,用冷靜、客觀的角度去探討公眾一向迴避---身心障礙者對性需求的問題。

韓國電影《Sex Volunteer》劇照

首先作者察覺到大部份的療養院,障礙者連最基本的私人空間都沒有,更不用說什麼性生活了,但也會有護理員協助一些手足無法活動的人士進行手淫的例子,就如同協助他們進食、如廁……一樣,但「性」能夠這樣就等同其他的日常活動嗎?我可以想像「被協助」者要在本身尊嚴和生理需要之間所作出的抉擇時那份羞辱和痛苦,當性的給予是出於憐憫,那確是一個充滿悲哀的畫面。

澳洲電視紀錄片《Scarlet Road》講及接待殘障人士的性工作者

亦有護理員自願帶同差不多完全癱瘓的院友出外找性服務,原來除了一般的性工作者其中有小部份肯為這類人士進行性服務之外,書中提到起碼在日本和荷蘭都有特別為身心障礙者提供性服務的組織,當中包括了收費及「義工」,在荷蘭國內,有些市政府更向一些合符資格的障礙者提供一個月多至三次的性服務補貼費。這些都是一些看來較文明,較合乎人性的做法,不過有這種機會,以及有勇氣去尋求性服務的障礙者到目前為止仍是極少數,但這類服務真的能解決問題嗎? 「性」始終是一項極私人的活動,書中提到有些義工(當然他們是受過專業訓練)會協助不同程度癱瘓的情侶/夫婦進行性交,例如幫他們轉換姿勢、位置。此外,針對智障人士,除了一般那些深入淺出的性教育、性講座之外,如需要的話也有些專人會去智障夫婦家中作「現場」指導。

英國電視劇集《Secret Diary》其中一幕父親協助殘障兒子召妓

先不說這些義工,特別是當面對眼前無助,無反抗能力的障礙者時,會有可能作出不恰當、越軌,甚至非法的行為,為了完成性交而要被第三者,第四者去移來搬去,那份無力感是多痛楚的一件事。兼且我們經常都把性、愛掛在一起,很多時兩者確是分不開,不牽涉到感情的性不是沒可能,但絕非完滿,而一旦涉入感情,事情就會變得更複雜了,不少問題亦隨之衍生,特別是一些女性身心障礙者,很大機會會對「協助」她的義工產生感情,而有些義工,明知自己的工作不是沒有意義和作用,但結果都要放棄,就是被這類感情纏擾,及本身的配偶接受不了,顯然「性」絕非像進食、如廁、洗澡那般簡單。

身心障礙者能夠像普通人一樣正常地、方便地享受性生活的日子仍是遙不可及,《性義工》一書中接觸到的一連串個案大都不完滿,但那個方向是正確的,是人類盡自己能力抗衡不公平的宇宙的至佳例子,雖然大都是杯水車薪,於事無補,但那份勇氣,那份承擔還是令人敬佩的。

最後讓我再引述書中作者與她在荷蘭時的翻譯山本女士的對話,作為本文的終結:

「上帝真會捉弄人,像他這樣的人,居然還讓他擁有性慾!」

山本說完,緩緩嘆了一口氣,我輕輕點頭,但是卻也有些不太同意她的說法。

「最讓人受苦的,應該是擁有一個完全不符合自己個性的人生吧!」我說。

這句讓人深感無奈的話,就這樣迴盪在整個車內。