Is There An Urbanism As Such? —— 龔啓聖 1983 年 3 月 號 外

在近數年間﹐「城市」這概念忽然地大行其道起來﹐由最初的《號外》城市雜誌開始﹐繼而有城市民歌、城市舞蹈團﹐甚至以城市為名旳遊樂場所如太古城中心 (City Plaza) 等都只是一些較鮮明的例子。不是嗎?五十年代期間朱石麟導演所拍的一些寫實電影宣傳語句便形容其為「反映當時大都會一般小市民的苦悶情緒 ……」。舉出這個例子的目的旨在說明在當時香港社會的意識形態下﹐「城市」這概念肯定還未存在。作為當時一般的稱謂﹐「大都會」所包涵的概念似乎只限於一處多人聚居而又並非以農業為主的社會。猶記得在六十年代唸小學時已知道有大會堂這地方﹐現在想起當時政府為何不稱它為城市會堂而是大(都)會堂?

但究竟城市概念 (urbanism) 在香港社會裏有甚麼特殊意義?尤其是當位於新界的新市鎮的迅速發展已將香港那絕無僅有的郊野和鄉村等空間轉變成為城市的一部份。沒有了城市 (town﹐or city) 和鄉村 (countryside) 的強烈對比﹐香港的城市概念在其獨有﹐特殊的社會環境裡有否意味著一種有異於西方社會城鄉之別的概念的意識形態?而究竟甚麼才算是城市文化?比方說在那些情況底下流行歌曲會被納入城市民歌之列﹐而規模設施的大小與多寡是否作為一個「城市」遊樂場場所的準則?姑且就讓我們從西方社會和香港社會兩者那截然不同的歷史背景﹐社會結構及其演變過程和意識形態上尋找一些較為有根據的答案。

在西方國家的社會裡﹐城市和鄉村在一般普及文化和人民的心目中的形象是對立的;一切屬於鄉村生活的優點例如以傳統的道德觀念及以家庭和社區為重的一套價值觀念都是沒法在城市生活中實現的。界線的劃分一向都訂得非常清楚﹐因為城市生活普遍都被視為是一種自我﹐唯物﹐甚至近乎「冷酷」的生活方式。

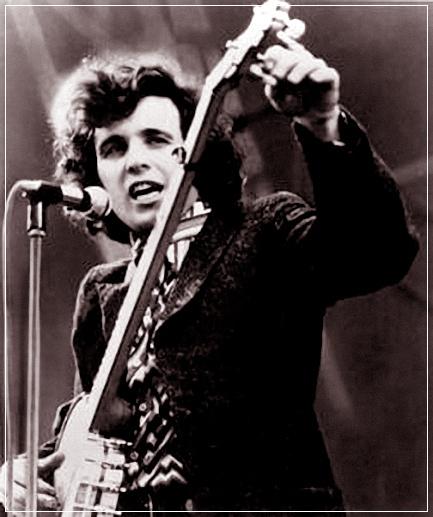

Don McLean

這一種「反城情緒」(Anti - Urbanism sentiment) 從普及文化裡便可見一斑﹐Don McLean 的《Castles in the Air》不是其中的表表者嗎: 〝 …… I am city born﹐but I love the country life ……〞。不要以為這是僅有的一個例子。John Denver 對大自然的歌頌《Rocky Mountain High》﹔Jim Croce 對大城市的痛恨《New York's Not My Home》﹔和甚至 Paul Simon 在《American Tune》裡對物質文明 (城市化的一個必然後果) 為人民生活所帶來精神上的空虛和惆悵都是一些隨手可得對城市生活控訴的一些普及文化的例證。

至於是甚麼因素驅使西方國家的社會在意識形態上對城市和鄉村這兩種不同的生活方式懷著如此強烈和極端的態度呢?在眾多的解釋中﹐似乎 Raymond Williams 所提供的一點最為值得我們參考。他說在西方社會裏城鄉之間的意識形態主要是基於人民在實際的生活中一種生活經驗的分野之故。當這些先進的資本主義國家社會在鬧著工業革命﹐而在資金累積的原理推動下資本家需要將大量的人民納入市區從事生產工作。所以﹐資本主義模式的社會在不斷的擴張下不單只「製造」了城市作為其生產單位﹐創出了城市和鄉村的不同面貌﹐而且更將人性推向唯物主義。從分割工作和休息的一刻開始﹐人和社會的關係再不像以往般單純;在鄉間﹐人民之間的關係是密切和互相關懷的﹐而在城市裡﹐這一種關係都因為生活方式的不同而再不復見。但畢竟孩提時代的美好往事往往都令人民憶起那過去的美好生活情景。城鄉的強烈對比其實是人民從實際生活的體驗中不著意地透過這意識形態而表露出生存在資本主義社會裏的一種麻木感覺。

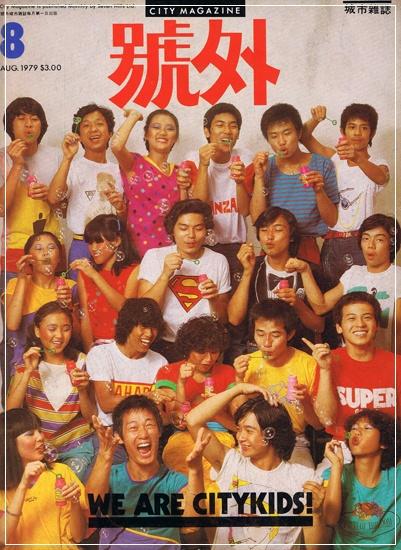

1980 年號外城市化專題

在香港這特殊的社會裡﹐「城市」這概念和西方社會的那套可謂南轅北轍﹐殊不相同。首先﹐城市概念 (並非社會理論) 在香港只是近數年才興起的一個現象﹐而其意義 (如果有的話) 亦是頗為混淆不清的。但可以肯定的是這概念並沒有強烈的「懷鄉意識」。雖然﹐在五十年代期間香港曾經歷過重大的社會變遷﹐由一個以轉口貿易和漁業為主的海港而變為一個以工業生產為出口的社會﹐但由於在此轉變之前因為中國參予韓戰的關係以致令香港和中國﹐甚至美國和其他國家等的邦交中斷﹐加上四九年共產黨統領中國大陸後大量的移民從國內湧入香港﹐造成嚴重的失業和居住問題﹐以致一般人民的生活都非常悽苦。所以當五十年代末期香港本身的「工業革命」宣告正式開始時的確是人民的一個喜訊。但問題是如果香港的城市概念並非如西方般的「反城懷鄉」﹐那麼它所代表的又是那一種不同的意識形態?而在甚麼因素驅使下使它令人感到混淆?

如果我沒有猜錯的話﹐香港最早期的所謂城市概念其實只是一種生活態度的提倡﹐而當然﹐文化的消費在這態度中是主要而不可或缺的一部份。這一份美好生活 (good life) 可以有很多的組合﹕例如﹐到百老匯去看歌劇﹐在法國南部採菩提﹐去瑞士滑雪或往日本購物都無不可﹐如果時間和金錢都許可的話。但其實 good life 在香港也並非沒有可能的﹐《號外》的讀者不是常可以看到一些本地的所謂顯貴在香港的五花八門的活動嗎?從滑水﹐到去 I Club﹐甚至是購物﹐觀賞國際電影都只不過是一般的例子而已。換言之﹐香港的一套城市概念其實是擁戴城市的一般高級消費活動包括文化消費在內﹐而非如西方社會般如此仇視城市的生活方式。

基於這概念在香港為一新興社會現象﹐而提倡這概念的一群大都是知識份子兼有閒 / 中產階級之士﹐他們雖然可能不再懷有city kids的姿勢﹐但城市那多彩多姿的生活方式 —— 從伙食到文娛都已是他們既定﹐不可缺少的生活一部份。

1979 年號外 Citykids 專題

香港的 urbanism 至此一階段的含義仍頗為分明及易於理解。但我所不能明白的是往後這概念為一般的傳播媒介及文娛活動團體知其稱謂而不知其解地濫於運用。葉漢良﹐請你告訴我甚麼叫做「城市民歌」好嗎?傳統的民謠歌曲原是鄉間的生活寫照﹐以簡樸純真的音符及歌曲內容來鞏固家庭和鄉間的和諧關係。但在資本的不斷擴張下﹐城市不再單是生產中心﹐更是管理和消費的所在地。可是﹐在不平等的社會制度下﹐弱肉強食的心態取代了鄉間以和諧為貴的意識而成了主流﹐造成了種種的社會問題﹐令到一般小市民和「失敗者」的苦悶精神都要尋找出處﹐而在理所當然的情況下普及文化如電影、小說及音樂等便成為了他們宣洩感情的最佳媒介。

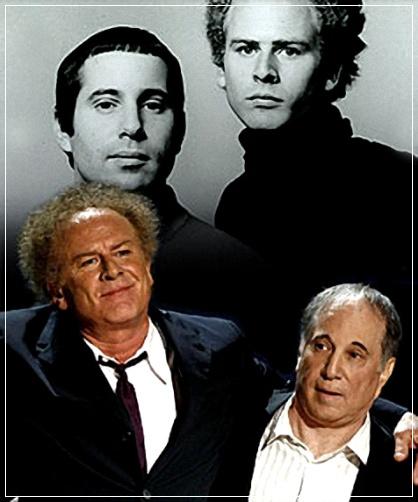

Simon and Garfunkel

六十年代末期至七十年代早期西門與加芬高的作品不是和 Wirth 概念中的 urbanism 極之相近嗎?從他們較單期的作品《The Only living Boy in New York》到《The Boxer》和《America》都帶有對冷酷﹐無情的城市生活的控訴﹔城市民歌的意識我們可以感覺到﹐而因為歌曲的形式體裁大致上都只採取較簡單和清雅的樂器 (主要是木結他) 作為伴奏工具﹐民歌的形態亦同時得以保存。

區瑞強

但在香港的情形來說﹐甚麼才算是城市民歌昵?是否要和西門和加芬高的作品一樣要有齊意識和形態才算是城市民歌?或者﹐是否具有民謠體裁的一般流樂歌曲都可以牽強地被歸納入城市民歌這範圍內?這些都是我感到城市概念普及化後的一些混淆現象。至於是甚麼原因太古城中心的英文譯名是城市中心則無從稽考﹐估計可能是時興玩意下的一個欠奉想像力的產品吧﹗

陳綺貞 - 城市民歌的延續?

從這一大堆頭的「城市化運動」開始﹐在混亂中出現了一個頗為有趣的問題﹐便是究竟甚麼才算是城市文化而甚麼是非城市文化?如果這界限是存在的話﹕比方說﹐舞獅是中國的一項傳統活動﹐是在未有現代城市時已存在多時的文化。可是在現今的社會裡﹐舞獅不單止是一般重要節日裡的表演項目之一﹐兼且在城市中舉行﹐成為城市文化的一項傳統表演活動﹐那麼究竟舞獅要算是城市文化抑或是鄉間文化?基於這項活動的背景是源自鄉間但經重新包裝後成為城市文化的一部份﹐矛盾的存在是必然的。或許﹐正如杜威 (Deway) 所說﹕"There is no such thing as urban culture or rural culture﹐but only various culture contents somewhere on the rural-urban continuum。"

如果我們對杜威這說法表示讚同的話﹐那麼現時的所謂城市文化便極其量只是一種時興的稱謂﹐一種新的姿勢﹐而並不代表任何有別於前的意識。而剩餘下來的城市概念可能只是一小撮的小布爾喬亞對生活所採取和標榜的態度吧了﹐根本不足以反映出時下社會的一般小市民的心態。換言之﹐難道香港真的連 urbanism 這 "real but relatively unimportant" 概念﹐社會理論都沒有?

※ 小宇按:删了原文較學術的一段,sorry James。