慢慢﹐我們總會習慣 —— 畢諱 1980 年 7 月 號 外

完了﹐沙田吃炸豆腐的日子完了!

沙田﹐小學時代上作文堂寫「旅行」的唯一題材﹐在我離開香港短短數年間被徹底摧毀﹐重遊故地﹐我能夠想像到未來一年從前整個沙田鎮化成瓦礫的情景。我感觸起來﹐有點歇斯底里﹐大叫:紅梅谷呢?西林寺呢?

沙田望夫山

小學三、四年級時上社會堂已經聽到衛星城市這個名詞﹐但那時怎可把這完全陌生、唸「口皇」的四個字代入那使我興奮整個晚上﹐只等待太陽出來便可以和老師、同學一起去旅行的目的地呢?而直至讀中一﹐父親假日還會抽空﹐和我們一起「遊新界」﹐最後總是以沙田小欖公吃晚飯作為最後一站﹐對着現在彩虹邨般的瀝源﹐你說﹐我怎麼知道自己在那兒?

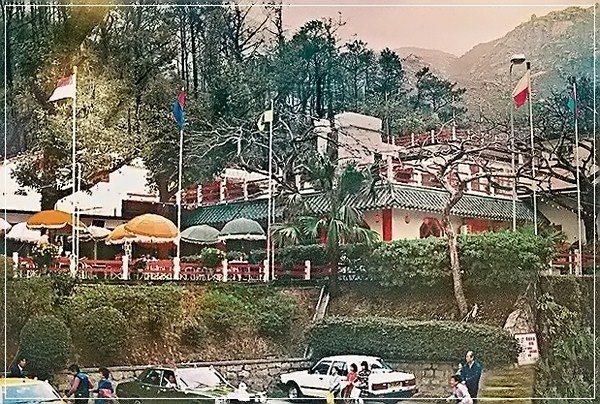

位於青山公路旁的青山酒店

「遊新界」﹐是我們那一代童年生活回憶不可缺少的部份。我記得﹐父親愛經下路環繞一週﹐從上路經沙田回市區。我的三家姐坐車暈車浪﹐於是每到某一段路車子便要停下來讓她走走﹐我們通常的路程計算方法是先荃灣、青龍頭、青山、元朗 …… 到青龍頭時父親會不厭其煩地訴說當年租艇出海親手釣到八十斤重的龍躉的故事;到青山我們例牌去容龍別墅喝下午茶。

容龍別墅

所以我實在不能適應從荃灣經屯門公路直達屯門﹐那條窄窄、左面是海的小路才是我的新界;況且屯門!這個陌生的名字﹐青龍頭之後是青山!那有屯門?這個儼然會發展成為第二個荃灣的市鎮﹐究竟從那裏走出來的?

青山公路一直通到元朗市中心

回港後兩個星期﹐那次權充導遊﹐帶兩個美國朋友看看我們的 country side﹐心裏滿是憧憬着小時候記憶中的新界﹐雖然說闊別香港只有六、七年﹐但不遊新界是中三以後的事;荃灣的改變已經令我大吃一驚﹐正忙於向朋友解釋荃灣只算是 suburban area 之際﹐呼的一聲司機把我們車上好像從天而降的屯門公路﹐你說﹐我怎麼辦?

車子一直駛到落馬洲﹐我指向華界 "you are looking at China." 跟着舒了一口氣。

我不是唯一的一個﹐碰到上述情況的﹐大不乏人﹐一個朋友試過專誠帶她的日本朋友入沙田吃炸豆腐﹐結果連沙田鎮也找不到。

左邊是60年代沙田市中心,右邊照片外是火車站

是的﹐urbanisation 已經全面襲擊新界﹐現在你能說新界從那裏開始﹐在那裏結束?

自五十年代開始﹐香港就是在城市化的過程中不斷成長﹐我們記憶中的事物﹐漸漸消逝﹐有些我們不察覺﹐有些我們突然醒悟﹐但無論怎樣﹐慢慢我們會習慣。新界的轉變是明顯的﹐而且我們只是間中到一到﹐於是「在城市化中」的感覺便特別強烈;其實海底隧道通車﹐把我們一度視之為遙遠的九龍、香港連在一起﹐不是更 drastic 的大變嗎?

城市化是社會發展到某一階段的必然產品﹐我們沒有理由一方面在享受着城市化帶來的種種方便﹐另方面却抱怨城市化謀殺了前城市社會化浪漫﹐沒有人說過一切要回歸自然。

但你想起北美城市化過程帶來的機械化心態﹐你又會有點不寒而憟﹐我總有點懷疑﹐是不是工商業發達就一定要摧毀浪漫﹐而城市化容不得尖沙咀鐘樓繼續存在。

我最怕一些人振振有詞大聲疾呼城市化代表社會進步﹐完全不能容忍其他人緬懷過去﹐你還未機會感嘆完畢他便責以大義﹐告訴你這是人類進步的必然等等﹐好像你快要把歷史往後拉﹐弄得你啼笑皆非。

雍雅山房

誰去理會城市化的對於錯呢?抽象地理論它更是愚蠢之極的行為﹐我無意去做﹐雖然我討厭染污﹐又隱約知道﹐染污和城市化不無關係﹐但是我的感慨﹐却其實只是出自內心的直接感受﹐理論家們請放過我。

問題是﹐我又要嘮囌 ……

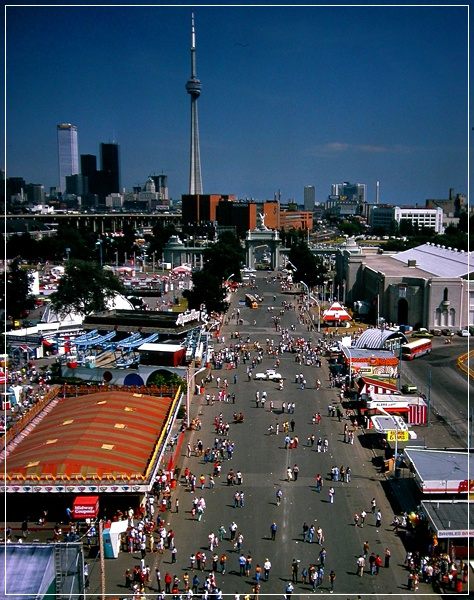

我想我自己確是對壓縮性發展的城市有偏見﹐譬如說多倫多和洛杉磯我便覺得不順眼﹐東京可能因為我對日本 in general 有偏愛﹐容易原諒她的一切﹐大城市本身並不可怕﹐可怕的是過度急促城市化的大城市總令我有一種暴發戶的感覺﹐幾乎覺得連處身其中的人都是功利至上之輩﹐所以我承認自己是有偏見。

CN Tower, Toronto

但我又似乎有些理由﹐君不見急劇城市化的都市中心新型建築物特別醜陋?設計者是不是下決心把建築物設計得儘量新型、最能表現時代尖端﹐因為最為刻意﹐以致硬化得來醜陋不堪?像多倫多那座 CN Tower﹐為了要是全世界最高﹐所以無端端細細一條也要尖了出去﹐毫無美感可言﹐除了是高 —— 之外﹐它還有什麼?

又好像我們這裏的康樂大廈﹐是誰說的﹐它漂亮!

美感這樣東西純粹主觀﹐你可以不理我﹐但是你不能不理日常自己亦有份參與的生活節奏。我的意思是﹐為什麼人們無無謂謂也要趕趕趕?搭車要趕﹐行路要趕﹐搭地鐵停站時門未開也半個身出了去﹐為什麼?你如果捉住他問究竟趕什麼﹐他答不出來﹐趕到回家根本就是坐在發呆﹐但也還是要趕!

甚至和朋友駕車到沙田(又要說沙田了!)吃晚飯也是趕﹐要趕去霸位﹐要趕在賽馬人潮未出現前到達﹐速度就是一切﹐效率是剛出世的嬰兒要上的第一課。

一種生活的態度!我是在說。

我只是在想﹐「要走上時代尖端﹐要趕上社會潮流」是不是生活在急劇城市化中的人們生活日漸機械化找出的一個自我安慰的藉口﹐「社會潮流」可能是趕、趕、趕﹐but who is to determine what kind of trend worths following?總是有點不妥﹐我覺得。

但我能怪誰呢?「經濟繁榮、生活改善」﹐人人都樂此不疲地接受了趕字當頭哲學﹐連豆腐也出盒裝了﹐誰知明天會不會有盒裝即食沙田炸豆腐出售呢?

潛移默化﹐我們都會習慣﹐十年後「沙田炸豆腐」可能是另一個「財叔漫畫」的同義詞﹐何況﹐「財叔」亦再次出版了﹐真是矛盾。

近中文大學的雍雅山房

我再沒有心情找尋記憶中的新界﹐就讓雍雅山房留在林鳳和麥基在那裏拍戲的日子罷;再說﹐容龍別墅、西林寺縱然還健在﹐對我來說﹐它們已經不再一樣了。

2004 年仍未修葺的西林寺