大家姐與小妹妹 —— 陸離 1977 年 2 月 號 外

陸 離

我是這樣的不快樂﹐心中充滿欠缺﹐失敗﹐挫折﹐這篇稿子﹐怎麼下筆﹖怎麼寫得完﹖恐怕又要加多一重挫折。但是寫一篇稿子送給《號外》﹐這個緣份似乎早在〈鄧小宇與「影响」之間〉那一年就已經決定下來了。或者更早﹐應該是一九七二﹐當我在《中國學生周報》第一○二五期刊出〈杜魯福是不是全世界最快樂的人﹖是。〉—— 下邊﹐兩個作者並排分別是「杜魯福作﹐鄧小宇譯」。從那個時候開始﹐「鄧小宇」這個名字便一直是三下親切的音樂 …… 又或者還該回溯得更早﹐因為鄧小宇在美國寄回那篇譯稿的年份正確應該是一九七一。當時我為什麼要將稿子雪藏一年才刊登出來﹖我自己也不大明白。或者是一種下意識的逃避﹐不想隨便太過杜魯福。

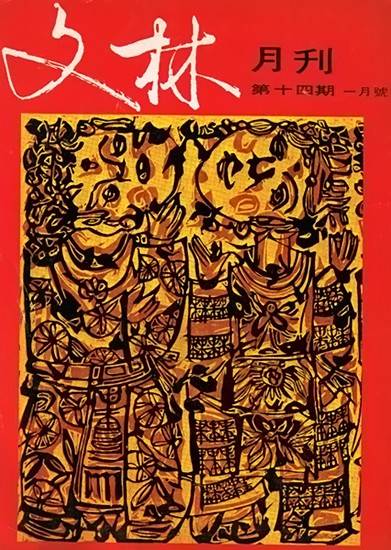

後來鄧小宇那篇稿子的稿費好像是寄了給一位叫做鄧河的先生。倘若不是﹐而是「待查」的話﹐那麼這份稿費現在就沒有了。記憶中也有一些稿費是由我代轉的﹐但應該不是鄧小宇﹐因為我那時候已經很少寫信。後來《文林》重刊鄧小宇的譯稿 —— 沒有稿費 —— 我留下一本準備將來有一天送給鄧小宇﹐結果輾轉聽說他已經看到了。…… 現在說起稿費我又實在忍不住要在這裡「順便」交代一件長久以來我一直想找個地方交代清楚但始終未曾如願的「公事」﹐希望《號外》不要介意﹕就是有一筆稿費﹐十元五元的在我那裡存了下來﹐包括後來 Kathy 離港後一兩篇稿子﹐我一直做夢有一天我會寫信給她們﹐轉給她們稿費﹐後來拖了好久﹐恐怕今生今世也做不成這許多瑣碎的工作﹐便將所有稿費加了起來﹐一共差不多港幣三百元﹐加上少許零錢讓它齊頭三百﹐把心一橫﹐捐了給古蒼梧了卻了一樁心事。當然「古蒼梧」另外一個意思即是等於《盤古》﹐不過我心目中的確只有古蒼梧﹐沒有《盤古》﹐這事說來話長。如今古蒼梧和我也好久沒有互通消息﹐我只能說﹐這件事倘若要我再做一次﹐我還是會將那筆錢捐給他。因為他始終是我真正的好朋友﹐那時候《偷吻》的捐款﹐早已捐過 (這是另外一個故事﹐已在《香港時報》交代 ) ﹐而《大拇指》、《大特寫》以至《號外》的出現﹐已經是很久之後的事情了。