沒有季節的小墟 - 佈滿夢幻的世界 (上) ——藍石 (林志明) 1976 年 11 月 號 外

你要透過影片宣揚甚麼訊息?

「人應該活得更快樂」就是我想傳達開來的訊息。

(節錄「火鳥第八」第七期黃候彬譯「新聞週刊」本年初訪問黑澤明)

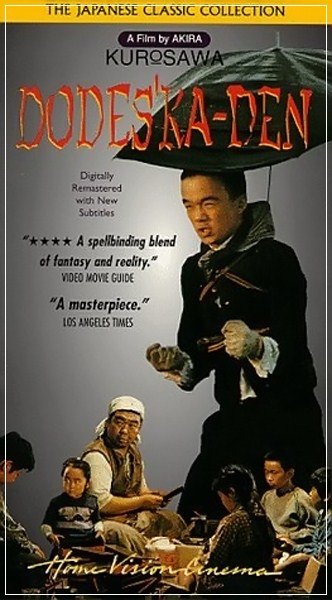

據今年一月日本電影展場刊所載,《沒有季節的小墟》原是山本週五郎的一部小說,組成這本小說的,是多個發生於不同年代的故事。我沒有讀過山本的原著,但照推測,書中的小墟,應該就是電影中的貧民窟吧,取名「沒有季節」, 意思大概是指一種不變的現象:不同年代的故事,合構成一具古往今來所共有的永恆不易的悲哀。而黑澤明把其中故事集成在同一年代,交錯發展,又把片名改作 Dodes’ Ka-Den,大約是為希望把構成這股悲哀的故事的一點共通性、集中顯示出來吧?

Dodes’ Ka-Den 只是片中一個十來歲男孩的一句夢話。每天清晨,在他強忍著眼淚底母親無可奈何的悉心照料下,這名電車狂的孩子,便會配備齊全「上班」去,走到廢墟內一間幻想中的車廠,細心檢查好那幻想中的電車,然後便模仿著車行的聲音,dodes’ ka-den dodes’ka-den......地駕駛這輛電車來回於小墟的小路上,不顧途人嘲笑,不理風吹雨打,日復一日永不止歇地執行他的職務,而在這困逆的環境下的這記近乎神聖的執著,也就成了他整個人生活的目標、意義和快樂所在。

為甚麼黑澤明要以一句夢話作片名,又以一輛電車作為字幕的背景?為甚麼影片要以電車狂上班為起、下班作結、再時而切入他的行車經驗,作為包容貫通支撐全片的骨架?

當我們看到片中一個因妻子不貞出走而緊鎖自己心房的破布檢拾者、一個養著五六個未必是自己血緣骨肉的孩子仍樂天安命的好父親,看到一個乞丐父親在所居廢車內如何幻設一幢夢想中的華廈、紅黃二屋兩對夫婦如何罔視外間道德觀念樂融融地互相交換伴侶......,或者我們就會發覺:他們何嘗不是和電車狂一樣,或是為了消極地樹立一道供自己躲避或抵檔外來風雨的保障、或是為了建設一個可供自己主動尋求快樂和滿足的寄託,因而在陋墟中各自組成自己的小圈子、砌成自己的小世界。

也許,這就是為甚麼黑澤明要把影片表面拍得這麼散吧,(當然,經過院商剪刀的宰割,把一百四十分鐘去掉四十分鐘,就顯得更為零碎。)每個故事單位,都是這麼的孤立;單位與單位之間的銜接,是這麼的突兀;不同單位的角色,是這麼缺乏溝通,見面時也許只是招呼一聲,也許是擦身而過,也許他們從頭至尾都沒接觸過,根本不曉得其他角色的存在——他們是這麼自然而然的把自己封閉於自己的狹隘小世界裏。

此中把自己封閉得最為徹底的,相信應該是那檢拾破布的漢子吧。自妻走後,每次出門拾布,他定會小心果決把屋門鎖上;他不但鎖上自己的房屋,也鎖上自己的心靈:他口中從來不發出一絲聲音,面孔也永遠是那麼灰白無一絲轉變,始終不肯向人透露出他對外間任何事物的任何反應,以至小墟中會有人形容他那冷凝的目光說:「這不是活人的眼睛。」久離的妻子終於回來,戰戰兢兢地陪他撕布,睡在他身旁,流著懺悔和懇求的眼淚,一次又一次苦問:「真的不能原諒我嗎?」但始終得不到任何反應,始終受著那冷凝的眼神和那深沉的緘默斥責;雖進了丈夫的家門,卻進不了他的內心;抱著一點最後的希望而來,經歷一下又一下的失望痛擊,再負著重重的絕望而去。難道真的是郎心如鐵?然而,從他蒼鬱的臉龐,我們卻總仍仿佛可覺察到一點飽受痛苦煎熬的氣息,隱若反映出他心底並非是完全的死寂,何況他更又是那麼固執地,不斷把一條一條的破布,編織成一幅一幅美麗的彩色綴帷,我們又怎能否認他確是熱切地嚮往生命中的美好?而這下美好又已隨妻子的出走而消逝,也許,正因為這嚮往的熱切,才使這消逝的打擊更為慘重。

他沒有信心妻子回來後不會再度離去,為保護自己免受那可能再度離去的可怖創傷,他由是拒絕與任何人建立關係,堅決緊閉自己的心靈,僵梗地,倔強地,而無論那些綴帷是多麼的七彩繽紛,也難以掩蓋那房子的陰暗。

未完……代續