唐書璇訪問記 (下) —— 陸離 1974 年 1 月 文 林

…… 接上文

中國詩與電影

顧耳﹕你也提過中國詩﹐中國詩與電影的關係又怎樣呢﹖

唐書璇﹕我喜歡把中國詩用到電影裡面去﹐特別是那個節奏。譬如我說過﹐董夫人送船﹐那就完全是中國詩的意境。我小時候讀詩讀古文﹐讀到興起的時候﹐總要站起來一邊拍手一邊念的﹐我很喜歡中國古詩與中國古文的節奏﹐全世界只有中國人才有這樣的節奏。為了節奏﹐我有時會在一段戲裡突然加插一些特寫。我說過我不喜歡用特寫去捕捉或凸出演員的表情﹐但是我卻喜歡加插一些物件的特寫來潤色節奏。譬如殺雞時映一下那刀﹐那雞頭﹐譬如近尾聲時董夫人織布﹐我也加插了好些機杼的特寫。中國詩詞的節奏﹐的確是一下一下﹐清晰而有力的﹐甚至元代的散曲也是一樣﹐你記得馬致遠﹕「枯藤、老樹、昏鴉。小橋、流水、人家。古道西風、瘦馬。夕陽西下。斷腸人在天涯。」這一下又一下﹐外國人是沒有的。

顧耳﹕中國古詩的意境﹐的確很接近電影。你把中國古詩的節奏與意境都化到電影裡面去﹐而且強烈的詩、舒柔的詩﹐你都用了﹐那麼用的時候﹐你是 ——

唐書璇﹕不是這樣﹐我並不是經常自覺地故意這兒用這一首﹐那兒有用那一句﹐這麼著意的。只是小時候讀過﹐很自然就把它們都化到電影裡面去。我說過也許我只懂了中國古詩的百分之一﹐很少很少﹐﹐但這百分之一﹐我都拿來用了﹐化了﹐就是這樣。

董夫人的配樂、對白、以及,有沒有媚外﹖

文世昌﹕我很喜歡『董夫人』開始時群山的那幾下「溶」。一個山景溶到另一個山景﹐很有味道。

唐書璇﹕還是未夠經驗﹐時間控制得不如理想。溶的時間再長一些﹐那節奏當會更好。

文世昌﹕如今那些「溶」的ostentation已經很夠了。再長一些﹐只怕太露了。

顧耳﹕後來一連慢zoom了三次﹐最後zoom到鄉村﹐也很好。

文世昌﹕可惜配樂越來越搶鏡﹐仿佛影片與配樂﹐乃是兩件藝術品﹐並肩前進﹐而不是影片為主﹐配樂為副似的。

唐書璇﹕我本來就是怕我們中國的意境太subtle﹐外國人不易看明白﹐所以差不多由頭到尾都用音樂去幫助他們。

文世昌﹕照現在看但是 visual已足夠了。

唐書璇﹕中國人當然易於明白。外國人很少會看到這麼 subtle的東西﹐沒有音樂﹐不一定會明白的。自然他們亦有可能明白﹐但這是我第一次的嘗試﹐我不能stand any chance﹐我必須sure。所以﹐有些人批評說《董夫人》媚外﹐這樣做﹐那就是我的配樂﹐我這部電影的配樂就是全心為了外國觀眾而要求作曲者用目前這個份量去配的﹐其後在看效果﹐才發覺配樂可能過量了﹐但這原是我的本意﹐不能怪作曲者。

所以如果你說我是用「配樂」去媚外﹐我還可以勉強承認﹐因為那的確用來幫助外國觀眾去瞭解《董夫人》的﹐但是如果有人說片中某些 visual的東西乃是用以媚外﹐這我就無論如何也不能承認。你們說﹐片裡面可能有什麼東西是我故意放在那裡去媚外的呢﹖你們想想﹐中國古裝片又不是我第一個去拍。過去的中國古裝片﹐中國事物多的是﹐倘若外國觀眾真的是只為了好奇去看中國事物才來看我的戲﹐他們應該很早就喜歡以前那些古裝片才對。同樣是中國古裝片﹐同樣有中國古時的人與物﹐為什麼偏偏是我﹐就必然是用中國古時的人與物去媚外呢﹖

文世昌﹕也許那些人的意思是指《董夫人》片中好像一切中國風俗都齊全了﹕婚禮、喪禮、以至過節 ……

唐書璇﹕女兒結婚和婆婆去世﹐都是戲裡的主要情節﹐也是人生裡面很自然的事﹐倘若女兒不嫁﹐婆婆不死﹐這反而奇怪了。

至於節令﹐也只是用了一個而已。我的確需要一個節令﹐去把所有人都放在一起﹐來一個大家慶祝的場面﹐開開心心的﹐才可以襯托出後來董夫人悄然回房﹐獨守空幃的情景﹐所以這個情節絕對不是多餘的。而且必須如此。我曾經想過用什麼節令好﹐譬如五月節之類﹐但突出大團圓和完滿歡樂的感覺﹐還有什麼比八月節更適合呢﹖所以就用了八月節。於是大家可以行酒令﹐開開心心 ……

陸離﹕「以婚禮與喪禮去媚外」之說﹐應該是很冤枉的﹐主要因為這兩場戲都非常短。倘若是故意媚外﹐就不可能這樣短。反正佈景道具一應俱全﹐存心滿足外國人好奇心的話﹐何不仔細描寫﹐現在沒有仔細描寫﹐又何來以中國人風俗去媚外﹖

文世昌﹕不過紡紗啦、洗衣啦、下棋啦﹐也好像展覽似的—

顧耳﹕這樣說太過分了﹐這原是他們的生活﹐生活確實如此﹐怎麼說故意展覽呢﹖這樣說是不公平的。我就並沒有覺得《董夫人》是在拿中國人的風俗習慣去媚外﹐我比較不滿意的﹐倒是《董夫人》的對白﹐好像依然相當文字化﹐而不夠口語化。不知唐女士你自己覺得怎樣﹖

唐書璇﹕這個問題我很難回答﹐因為在這個戲裡我最不強調的就是對白。都是些「喝茶囉」之類的日常用語﹐絕少用對白去交代劇情。而且拍戲的時候﹐我也沒有要求演員去死背對白﹐只要他們記住意思就成﹐到時﹐就隨便自然地講出來﹐就像日常生活一樣 ……

顧耳﹕賞月行酒令那幾句詩倒是很恰當的﹐由一個尉官寫出來﹐也差不多了。是你自己作的嗎﹖

唐書璇﹕不是﹐是我請人作的。寫舊詩﹐我不行。還有對白﹐也是我最不會的一樣東西﹐所以我說這個問題我很難回答。就因為對白並非我的專長﹐所以我才會只讓演員記住對白的意思﹐不必死背﹐而隨便講出來。

新馬師曾

天后觀與八國聯軍

現代。中國。做做做做做

顧耳﹕你有沒有看過其他中國片﹖覺得怎樣﹖

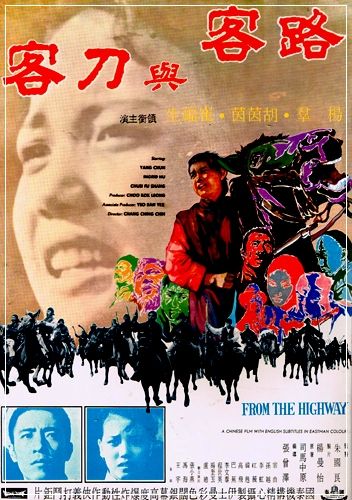

唐書璇﹕看得很少﹐最近看過《路客與刀客》﹐覺得很不錯﹐氣氛都拍出來了﹐這些影片﹐拍到最好的時候甚至可以好過「獨行俠」。我有的時候會很喜歡看這些片子﹐特別喜歡看不用思想的傻戲﹐喜歡他們一點也不 pretentious﹐不作狀﹐本來打算做多少﹐就全做出來。所以我以前看過很多新馬師曾的傻戲﹐印象很深﹐覺的這些戲其實也是art的一種﹐當然不是說refined art﹐卻是emotional art,雖然佈景假的可以擺來擺去﹐但是戲發展下來﹐傳染性卻極強﹐而且一切都那麼 spontaneous﹐你深深感覺得到﹐「技術」在一部電影裡面﹐實在不是最主要的﹐《董夫人》在 technical 方面很多地方都不及別的中國電影﹐但主要應該是看這個電影有沒有soul。如果有一個beautiful soul﹐即使穿了破舊的衣服﹐還是一樣的beautiful。主要就是必須真的有something really there﹐不作狀。以前差利卓別林﹐麥氏兄弟 (Marx Brothers)﹐主要也是這一點成就﹐不管他們當時的technique如何粗糙﹐他們總有something really there。新馬師曾的傻戲﹐也有這種味道。有時我真想把這些戲找出來﹐略為從新剪輯﹐拿到外國的art house去﹐那些看慣了art film的外國觀眾一定會欣賞的。我記得有一部新馬師曾的戲﹐講兩個兒子忤逆﹐不肯養父親﹐而且講好了父親在誰家去世﹐就由誰去負責治喪費用﹐結果父親病重兩兄弟就在牆頭上把父親推過來﹐推過去非常的fantastic。還有那些演員﹐也是多半都自然極了﹐就像生活一樣。

新馬師曾與鄧寄塵

所以我一直覺得中國電影是不可能沒有前途的﹐我們已經有了這麼好的背景。

顧耳﹕外國有一篇報導說你準備拍一個戲叫做《天后廟》﹐這是一部什麼性質的電影﹖也是古裝片嗎﹖

唐書璇﹕這個戲要在泰國拍﹐故事大綱寫好﹐也有人肯出錢﹐但這個戲很難拍﹐我現在還不夠功力﹐還得再等一下。這戲主要是輕鬆的﹐一些笑話﹐一點詩意﹐是個現代戲﹐不是古裝戲。有時我想想這個戲﹐真的難拍﹐越想越驚﹐真不知該如何去拍才好。

顧耳﹕還有一個講八國聯軍的戲呢﹖

唐書璇﹕這個戲我卻不希望到外國去拍﹐最好在中國拍﹐因為這原是一個發生在中國的故事。除非邵氏國泰或臺灣不肯與我合作。但是一個中國人拍一部中國電影卻要被迫跑到外國去拍﹐我一定會覺得簡直整個中國都「醜晒」。(筆者按﹕醜﹐既羞。) 當然佈景可以造出來,一切考證可以請專家來做顧問﹔除了實景﹐場景到什麼地方去拍都一樣﹐但這主要是所有中國人的面子問題﹐為什麼一個中國人拍一部講中國的電影﹐跑到外國去拍﹖除非是替外國製片家拍外國電影﹐那又不同﹐查波爾*的製片也曾給我一個offer﹐但我沒有答應﹐因為我不以為我現在去拍外國的電影會拍得好。我必須先拍一些我最熟悉的東西。

顧耳﹕那麼你有沒有想過要拍一部電影去描寫一個中國人處身此時此地的感受呢﹖

唐書璇﹕想過的﹐也準備要拍﹐但不是現在就去拍。我好辛苦﹐才拍第一部﹐還要再花那麼多時間精力去搞發行﹐就像單身穿過一個黑森林﹐弄到遍體鱗傷﹐現在我剛從這個大森林走出來﹐還未有足夠的時間去養傷。以前我走了好多冤枉路﹐然後重見天日﹐所以孫寶玲他們拍《迷》﹐拍完之後預備參加影展﹐我就把冤枉路都讓他們知道﹐避免再行﹐好使他們受傷少一些。你們想想﹐由我開拍《董夫人》到現在﹐多少時間啦﹖真正拍的時間反為不多﹐就是後來捧著影片到處走的時間﹐花得更多。現在好了﹐我一個人去亂撞的日子﹐總算過去了﹐路也撞出來了﹐就希望你們更多青年人來走這條路﹐多一些人﹐熱鬧些。

顧耳﹕那麼現在大陸如此﹐臺灣如此﹐香港如此﹐海外如此﹐你對於你自己的處境﹐感覺怎樣呢﹖

再見中國

唐書璇﹕我對於政治﹐一向沒有興趣。如果我拍一部電影講一個現代的中國人﹐我也不會把現狀make an emphasis。我不喜歡social comment。那是很表面化、很淺、很低的東西。社會﹐國家﹐那不過是人類造出來的﹐幾千年﹐不是這個形態﹐就是那個形態﹐來來去去﹐都差不多﹐歷史不斷重演﹐social comment或者 political 什麼都是很低的。Art 應該高過political與social﹐我不以為social comment是 workable的﹐倘若workable﹐這個社會這個世界就不會幾千年都這麼亂了。Art應該deal with最基本的human condition﹐一落到political 或者social﹐就低了。

顧耳﹕但是﹐作為一個海外中國人的心情與感受——

唐書璇﹕感受當然有的﹐特別是我這次重新回到自己中國人居住的地方﹐感覺尤其特別強烈。好比一個人離開自己的家﹐很多年﹐久別重逢﹐特別覺得親切。現在我對於整個中國文化﹐整個中華民族﹐都有這個強烈的感覺。而且﹐由於離開得久﹐一回來﹐所有的變化﹐不覺更sharp一些﹐自己也變得more sensitive to change。如果你天天耽在這裡﹐那些變化就不會很突然的﹐是不是﹖

顧耳﹕可是香港並不等於中國。你總得想一想「國家」這問題。現在我們是流放在外﹐如果有一個完整的國家﹐可以讓我們「回國」﹐你難道不希望這樣嗎﹖

唐書璇﹕關於「流放」等等﹐坦白說直到目前為止我都未有想過這樣的問題。我在外國的時候﹐由於環境影響﹐很少與中國留學生來往。與外國文化界朋友以及藝術家等碰頭的時候﹐也沒有什麼「很慘」的感覺。我從未覺得過我曾給外國人瞧不起﹐我相信當他們與我來往的時候也不會想到這些問題。而平時我有機會就總是一個人躲起來﹐看書﹐看很多的書。我當然明白什麼叫做frustration什麼叫做loneliness﹐但是我很少會苦悶空虛﹐經常都自覺著我還有好多書可以看﹐一生一世看不完﹐根本不夠時間去看﹐苦悶什麼呢﹖何況除了看書﹐還有那麼多事情要做﹐那麼多一個又一個的問題要解決﹐我拼命做做做做做﹐都只是做了那麼一點點﹐還有很多很多﹐我也許不夠時間去做﹐我根本分不出心去想其他問題。你說如果有一個完整的國家﹐讓我回去﹐怎樣怎樣﹐我當然很希望﹐但總不能放棄我必須做的那許多工作﹐然後整天去難過、失落、苦悶……﹐我必須做的﹐太多太多了﹐我可能不夠時間﹐我根本沒有時間去想別的問題。

顧耳﹕但是你總該有一個嚮往……

唐書璇﹕也許我的缺點就在於我做一樣事情的時候﹐我總看不見其他﹐也不會想及其他。譬如拍《董夫人》﹐就全心全意拍《董夫人》﹐拍完《董夫人》就全心全意參加影展﹐然後全心全意攪發行工作。一切妥當了﹐再全心全意去拍第二個戲。所以你看﹐拍完《董夫人》這麼久﹐到今天我才準備計劃去拍第二部戲﹐就是因為我必須 concentrate 呀。

— 全文完&mda