04 - 和楊莉君那一頓下午茶 2006 年 7 月

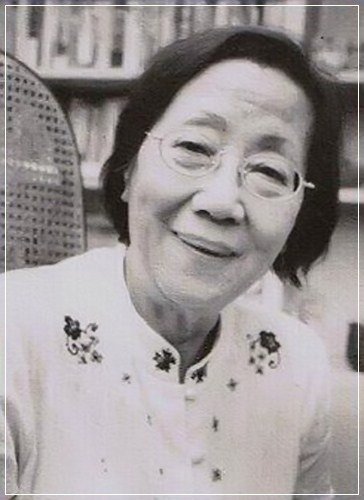

楊莉君女士 1928~2006

2006 年 6 月初楊莉君阿姨中風入院,在她彌留那段時刻,我腦袋裏浮現起 1970 年的一個下午。

那年我去美國唸大學一年級,我記得我是在 9 月初坐泛美航空公司的包機飛三藩市,離港之前幾天一個充滿陽光的下午,楊莉君阿姨和我飲下午茶話別,我們相聚的地方是尖沙咀瑞興百貨公司裏面的咖啡室。落地玻璃可以看到永遠都是那麼繁忙的彌敦道。

1978年尖沙咀瑞興百貨公司

或許要作一點歷史性的補充,瑞興百貨的所在地即是現時 California Fitness* 佔用了數層的彩星大廈,那時它旁邊的九龍酒店,斜對面的喜來登和假日酒店都仍未蓋起來,而當時已在瑞興附近的總統酒店(後來改名為凱悅)。國賓酒店亦已先後拆卸重建,剩下較有名氣,或許說較有惡名的大概只有重慶和美麗都大廈這兩頭巨型恐龍。這樣細數起來才醒起 1970 年的尖沙咀和現時在外觀上確然是很不同,但當年是什麼的模樣,印象已經十分模糊,再也無法從記憶中重組起來了。

但我和楊阿姨那次的會面卻印象十分深刻。我想可能是才十八歲的我第一次感覺到和一個長輩談話時,沒有被對方視為後輩,而是當同輩般看待,令我感到自己確實是成長了。再過多幾天我就要離開香港,踏向人生另一個階段了。

那天談話的具體內容我已經記不起來,大概離不開一些勉勵我的說話,但有一則我清楚記得。就是楊莉君推薦我看白先勇的小說。

她說白先勇的小說往往流露出一種「末路王孫」的感歎。

我到了美國之後不久就不知怎樣弄到了白先勇的小說,包括了他的短篇小說集和《台北人》,顯然我並沒有忘記楊莉君的推介,一口氣讀完之後,誇張一點可以說是將我的人生改寫!現在隔了好幾十年再反思,又覺得自己當年的趨之若狂是否有點過激?白先勇不是寫得不夠好,但他的小說大概只要讀上一次己差不多可以全部接收了他所要傳達的信息,不似張愛玲,每重看一次總會有新的發現,新的體會,每次都會帶來驚喜。

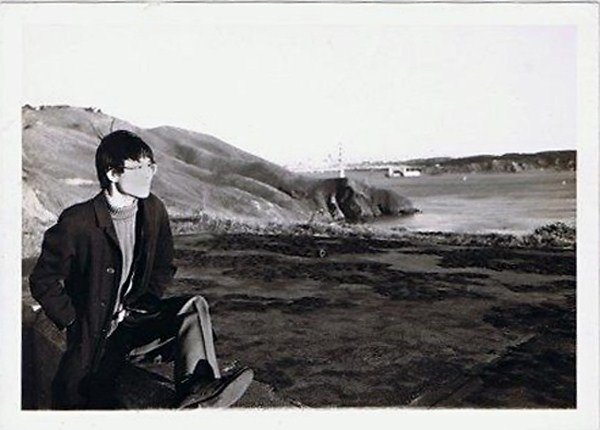

但當年我的確視白先勇為至高無上的偶像!其中一個主要原因可能是身在外國,特別思家,因而對白先勇筆下很多在異鄉漂泊的人物產生共鳴。不如是誰影響了誰,在我小圈子裏的朋友也掀起了一股白先勇熱潮,書信來往經常也離不開討論各人對白先勇小說的心得和體會。這個小圈子包括了楊莉君的女兒黎海寧,以及我幾個中學同學 —— 陳冠中、黃祖佑、蘇華銘等人。我記得當時在 Minnesota 上大學的蘇華銘曾來信介紹我看葉維廉論白先勇那篇《激流怎能為倒影造像》。

蘇華銘1974年1月攝於三瀋市

我最後一次見蘇華銘是在 1980 年,那次我去波士頓探我的弟弟小宙,當時蘇華銘在波士頓工作,大家就約出來吃飯。其後聽小宙說他幾次有什麼 party,也會叫蘇華銘一起去玩。小宙畢業回港後,就再也沒有蘇華銘的消息了。但直至現在,很多時我都會不期然想起他,很想知道他過去二十多年過得怎樣,有些舊同學間傳聞他好像在多年前車禍身亡,為此我甚至上雅虎網站用它的尋人服務,但始終都沒有證實到些什麼。

其實中學同學當中,我仍有接觸的就只剩下陳冠中一個,以前和我較要好那批,絕大部份都已失去蹤影,在舊生會活躍那些,不知怎的總是覺得和他們有點格格不入。我懷疑我懷念蘇華銘,可能正是因為我沒有機會再見到他,於是我仍有空間去給自己製造假象 —— 在我的心目中他永遠停留在中學時代,我最好的朋友。假如他不是失蹤,而是回流返來香港工作,我又會不會把他歸納去舊生會格格不入那群?

像另一個中學時期十分老友的同學黃祖佑,在八十年代中曾經從美國返港探親,我也陪了他一整天到處逛,看看相比於我們中學時代已改變了不少的香港,那天的氣氛大概不怎樣對勁,本來約好在他臨走前多聚一次,結果大家都沒有再去聯絡對方。後來我們一個共同朋友 Ruby 從美國來信,告訴我黃祖佑跟她說對我十分失望 —— 他覺得我完全沒有對他說過一句真心話,一切都是表面,是應酬,是敷衍。

1969年在我何東道的家舉行聖誕派對,從左三起:陳冠中、黃祖佑、鄧小宇

他對我的看法真的令我感到很難受,到今天仍困擾我,其實我都很清楚知道,我在很多地方確實有點不妥,這麼多年我是一直很少把我的內心世界拿出來與什麼人交流,我給自己的藉口是覺得自己並沒有什麼值得拿出來談。我活到今天一切總算平安順利,但我的生活委實平淡到一如《萬曆十五年》——「無事可記」,不過我沒有抱怨,相反我是相當享受我底平淡的生活,而我心目中的平淡,在不少人眼中可能會當做多姿多彩也說不定!

或許我不願承認,但我確實是開始步向老年了。到了這個階段,我還可改變自己嗎?如果我現在仍有勁不厭其煩地寫下這一大堆可能完全沒有人有興趣看的往事,我想我應該仍是有這個意願。如果黃祖佑有一天再來香港,而又有聯絡我的話,我很希望今次我能令他對我有所改觀,但願我仍會有這樣的一個機會和時間。

1970 年 9 月楊莉君和我在那個下午茶敍之後。她在這世上再活了差不多三十六年,在 2006 年 6 月 6 日凌晨去世。

那次的茶敍,可能她並沒有完全忘記,但她應該不會把這樁小事放在心上,但人生中往往有很多自己認為很微細、毫不重要的瑣事,卻會有其他,有時甚至是意想不到的人替我們記起來。當然遲些日子,在我也離開這人世間之後,那頓下午茶就再沒有人會記得了。

那天我們飲下午茶、講白先勇的時候。當時的世界是怎樣的?譬如在我們四周的客人,在瑞興百貨公司當值的售貨員,在落地玻璃望到彌敦道那些路經的巴士上的乘客,在兩邊行人路往來的人群 ...... 我們都是那一秒鐘那幅大拼圖其中的一小片。

那一秒鐘過後,那一秒鐘的一切都已迅速在流失。那一秒鐘的大拼圖,已四分五裂不可能再復原,三十六年後還可能剩下多少?起碼在現時這一刻,我很清楚知道,至少其中「楊莉君」這一小塊,已經永遠永遠消失、沒法復原了。

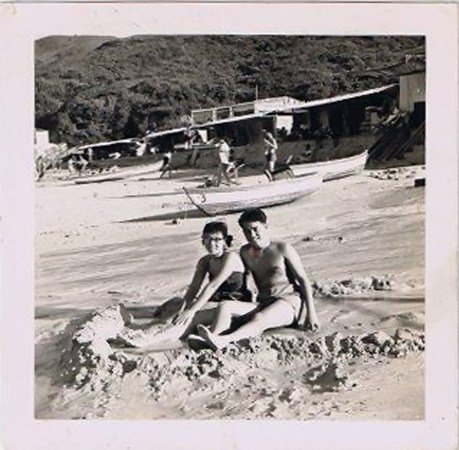

要補充的是,楊莉君在文化界是一位極受尊崇的資深記者,也是我父親的同鄉,所以我從小就認識她一家人,包括她的前夫、音樂人黎草田,及一對子女小田和海寧。她從來沒有停下來,心境永遠有著年輕人那種對知識、新事物追求的熾熱,每次見面大家總是說個沒完沒了,好不開心。

楊莉君與黎草田攝於五十年代香港

我也不明白,為什麼我聽到她逝世的消息時,第一時間竟憶起 1970 年那頓下午茶。

對我來說,1970年的夏天確是至難忘。9月份就要去美國升學了,之前暑假那幾個月竟也就玩個不亦樂乎,參加了旅遊協會舉辦那個「學生大使」計劃,安排我們這批準留學生四處參觀,多認識香港,好等我們到了外國之後能對香港的旅遊事業多作推廣,而從中認識了不少來自不同學校的朋友,社交圈子忽然擴大了幾倍。

1970年旅遊協會學生大使計劃部份成員攝於中大校園 (我在右四)

那個夏天我更開始學人「蒲」酒吧,上 disco,以下的短文〈BB香〉,正好是我對那個夏天的懷念。

「我抵達斯里蘭卡首都的機場時,看到它的免稅店正在推廣 Baby Cham!一種恍如隔世的飲品!上次碰到這種仿香檳是在什麼時候,或者應該說,在什麼年代?

「如無記錯,應該是幾十年前依達的言情小說裏,他筆下的女主角與男友上夜總會,通常都是叫 Baby cham以示純情的,但在現實生活中,這種近乎孩子氣的飲品在我開始出去『蒲』時,似乎已式微。在我那個年代,乖的女孩子要乖的飲品時,多會叫莎莉譚寶,或處女瑪麗,而這種我以為差不多失傳了、絕跡了的 BB香,竟會在這個落後國家的免稅店中重現,並作重點推廣,又是另一條時光隧道!

「也許每個年代皆有其特色飲品,我們開始上夜店的時候,總愛學人叫些名稱古怪的雞尾酒,什麼湯哥連斯、彩虹、螺絲批、曼哈頓,至為時尚,現在一提到這些名字,總是給人一種極其六七十年代的氣色,我甚至懷疑現時的小朋友可有聽過這些酒名?它們大概早已被淘汰了。

Screwdriver Cocktail

「現在的社交玩樂場合,較隆重時喝紅酒,較隨便時一般都是啤酒,在美學上我覺得是一種進步,起碼較歸一,不似我們以前那末古靈精怪和孩子氣。

「如果你去新加坡,你會入鄉隨俗,叫杯『星加坡史令』嗎?當年它也曾是我們的熱門選擇之一,如今它在它的發源地一切安好,抑或也被淘汰了?」

夏天過後,去到外國,一切已不同了:「跟著的是一連串煮飯食、等/寫家書,聽錄音帶。兼職洗碟子,週末躲在圖書館的日子。香港變得像一個遙遠到不可捉摸的夢 …… 不再有浪漫。如果幸運,有經濟能力回港度暑假,亦不可能重演過去的歡樂 ……」

我們不似現時放洋的青少年般幸運,我們沒有 internet,經濟條件更沒法比,但或許,枯燥的生活,把我們的心智磨鍊得更紮實,令我們更懂得珍惜微細小事所帶來的開心和安慰。

相比之下,我們那一代也有著我們幸運的一面。

* California Ftiness 已搬離,現時地下為一珠寶鐘錶店。