給小宇的信 —— 也斯 2009 年 5 月

也 斯

小宇:

你知道,我其實一定會為你的文稿寫幾句話的。只是我五月要到歐洲開會,是一趟長途疲累的行程,回來碰上考試,學校還有種種未了雜務。我自己的書稿未有時間整理,倒是抽空看了你的文稿。你說若看不完看部份也可以,偏偏我是固執的人,看書也希望看個全貌。讀來倒是給了我很多樂趣。

我們不算相熟,來自不同的背景,但卻同在六、七○年代香港的文化氣氛中成長,分享了相近的營養與八卦,多少影響了我們日後做人的方向。

看你的文稿,有不少會心微笑之處。有熟悉的地點和人物,卻不是同一圈子話舊懷舊,反而正是由於我們從不同的方向走過交疊的地帶,更叫人懷念當年空間的廣闊流通。

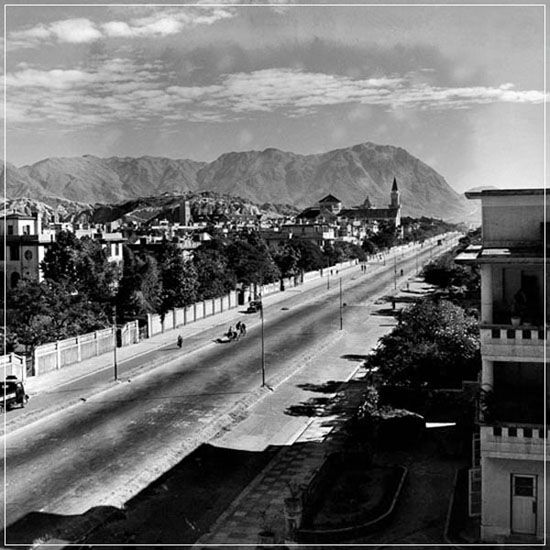

九龍塘一帶

你說到九龍塘,我對當年優雅的九龍塘也有另一種體會。其實友聯出版社最早也是在九龍塘。後來在浸會唸書,也坐七號巴士回到九龍塘,從上層張望窩打老道似有文化的花園洋房,幽靜的小巷,令人充滿遐想。沒課的日子在巷道間閒逛,給我當時實驗小說 (我用羅布格利葉的實驗文體描寫那迷宮般的街道) 和實驗電影提供了背景。

聖德勒撒教堂

太子道的咖啡屋,令我想起五○年代力匡一些小說,中年的單身漢合租一所公寓,聊天,聽古典音樂。星期天等待上教堂 (聖德勒撒教堂?) 的友人回來一起上館子吃午飯,直到深夜。原來他碰到過去暗戀而失散多年的女孩子,在咖啡屋裡談了一天。咖啡屋好像代表了那節制文明而又開始走向都市浪漫的年代。

你們社交活動的範圍在教堂附近、對面的金華士多。有馬利諾、喇沙的各路英雄,比拼時裝,籌辦舞會。我中學乘坐的七號巴士可在這之前就要下車了。我是個怪胎,因為反叛,選擇的是中文中學。當時叫巴富街後來叫何文田中學。中學活動範圍是窩打老道的圖書館,越過珠海書院,走向旺角舊書店林立的街頭,到花園街友聯書店領取周報的幾塊錢稿費,到掛著尤伯連納照片的厚德福吃一塊錢的大鹵麵、一角錢一隻的水餃。

感謝《中國學生周報》的電影版、《大學生活》電影會、法國文化協會和電影協會(第一影室 Studio One),令我們這些不同背景的人在電影世界碰頭,共同分享了六○年代以來的世界電影新潮,認識多姿多采廣闊變化的世界。

慾海驚魂 - 尚保羅貝蒙多和珍茜寶

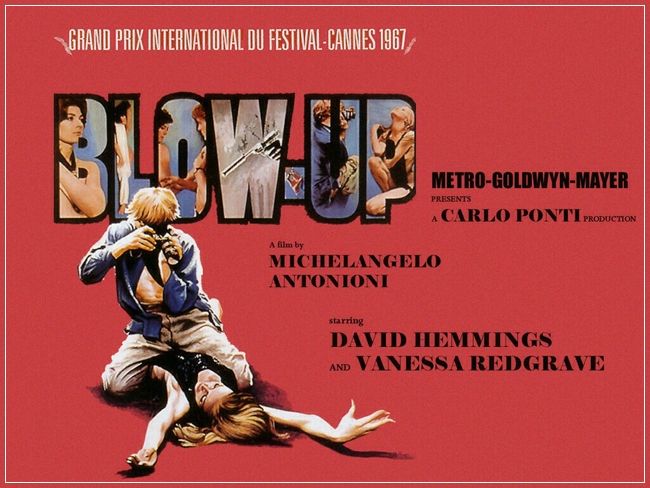

新一代的電影也有商業公演呢!樂聲戲院放映了積葵大地的《糊塗舅父》、尚盧高達的《慾海驚魂》,利舞台放映安東尼奧尼的《春光乍洩》,引起不少爭論。你更敏感於 Swinging London 和設計,我卻開始訂購 Julio Cortarzar 的著作,從此沉迷於拉丁美洲小說的熱潮中。這反叛怪胎唸了中文中學卻反叛中文的教學,唸了英文系又反叛英文系的教學,終於還是大量訂閱偏僻的外國文學,通過翻譯和寫作自我教育。

我不認識盧景文,卻像你一樣看了他的《犀牛》;不認識大學實驗劇團,卻看了他們出色的布萊希特。我開始在快報寫稿,並且以祕密革命同黨的姿勢,支援同代開始創新的翻譯劇和創作劇、新詩、不走沙龍路線的七人攝影展、新派畫家、像黎海寧那樣的現代舞,我也明白她既為麗的編舞又有自己的創作,想這也可以是香港自己的前衛。《號外》創辦的時候我們正在辦《大拇指》,也互相支持、交換廣告。我跟《號外》諸位是君子之交,我喜歡它的幽默但不大欣賞它的勢利。雖然其中好的作者,像你們,到底知道自己在做甚麼。Camp, trash, kitsch的傳統也可以自嘲勢利,但到今天卻難以繼承下去。城市逐漸消失了它的幽默感。即在一九九七年,連<狂城亂馬>也成為被捕殺的女巫。《號外》當年的態度開放,在時尚題材以外,也找我寫<城市詩話>,找黃俊東寫書話,在內容方面倒沒有追隨潮流的勢利。號外的幽默是都市的,能寫利洗柳媚與司徒潔貞的 camp 式小說;能對國粵語片女明星的定位和演技如數家珍,這些優點也保存在你現在這本書裡了!

春光乍洩 (1967)

去年我六月我到巴黎講學,帶了女兒同行。我自我檢討:自己的人生態度,大部份不是來自學院,反而是來自多年來像法國電影這樣的感情教育。而在人生路上,遇見比我年長比我年輕的朋友,往住幫我體會我的偏執、修正我的不切實際。與女兒去看安東尼奧尼的回顧展,我私下裡大概也在問你書裡的問題:今日大家怎樣看我們當年的經典呢?我發現女兒完全不喜歡《春光乍洩》,卻非常喜歡後來的《無限春光在險峰》!我想這跟她喜歡音樂有關、跟後者是年輕人題材有關。但這不是我第一次的發現了,當年我在港大教電影,班上最聰慧的一位女同學就表示了喜歡《春光乍洩》,那時我就開始重新思考:我們過去習以為常的標準,看來還得不斷經過新的考驗呢!

無限春光在險峰 (1970)

我當然不是那種追趕時髦來討好學生的年輕教師,我還是有自己的標準,也有自己對某些法國電影的私密愛好。你說到我當年談電影的文字,其實我寫了多年,還是沒有把寫電影的文字結集,因為覺得還沒有充裕的時間整理細寫,把電影給予我的感動好好寫出來。讀你談電影的文字,給了我部份補償的滿足。光是提到那些名字就教人興奮。

Joanna Shimkus

你和我在電影上的口味,竟有六、七分相似!誰在今天還會提到 Delphine Seyrig (她在丹美的《騾皮》中也令人難忘!) Dominique Sanda 呢!我似乎無法喜歡 Charlotte Rampling (很高興找到彼此不同的口味!)我當年的偶像是《斷了氣》裡短髮的珍茜寶,Anna Karina, Joanna Shimkus, Francoise Hardy,後來老去的珍寶金。口味不同中有相同。最近看安納‧華達的《海灘上的安納》,看得很開心,我想你也會喜歡的。若果我們到了她那樣的年紀,還能那樣神釆飛揚地大談故人往事,充滿幽默和包容,不也是個令人嚮往的境界麼?

Delphine Seyrig (杜魯福《偷吻》劇照)

你說到馬斯杜安尼,費里尼的《八部半》,的確是我們那一代的啟蒙電影,馬斯杜安尼成熟睿智,令片中的懷舊不致傷感、思辯不會枯燥,確為這反思的現代電影增添魅力!之前《加比利亞之夜》,我與你同樣鍾情瑪仙娜結尾的開解;到了《八部半》,當然是影片的形式和內涵都令人大開眼界了!《八部半》的衝擊這麼大,以致我對後來的《神遊茱麗葉》倍感失望,對老費後來的電影也有點提不起勁了。直至九○年代一個夏天,我有機會跟兒子一起重看了他後期多部作品,看得津津有味,才又令我重新改觀。這樣的機緣可惜並不常有。我也嘗懷疑是否有點感情作用,直至前年往台灣開會,因風暴滯留,遇上台北光點的費里尼回顧展(還有加撒諾華的服飾展覽),又一次重看諸作,還是看到晚期風格另有一種舉重若輕的成熟胸懷,其中不乏嬉笑諷刺,也還能開創新境。說到這裡,我禁不住要跟你擡槓了。我覺得,尤其是《珍姐與佛烈》,不僅不是「慘不忍睹」,更是老路縱橫,以一對老去潦倒藝人面對今日電視台的作虛弄假,在初老遲緩的動作中強保自己的尊嚴,充滿苦澀的幽默、輕諷的同情。

茱麗葉神遊記 (Juliet of the Spirits)

年紀大了也沒有甚麼不好。你文中時有自嘲,但我讀到你自我反省對朋友該更多留神,對巴士上被控非禮的瘦弱少年流露同情,想到 yuppie 的自私,我想也是日子令我們看到事情的另一面吧?我讀你的文章,讀到你說盧景文的大皮鞋、進念的「感情泛濫」,為鞏莉叫好,說到 Gore Vidal 的好處與限制,我讀來看得舒服,我覺得人年紀大了,不必討好、不必賣弄、不連群結社、沒有暗藏的目的,寫的文章自有可觀之處。

你曾是電懋電影的童星,你文中也說到電懋。我讀來想起近年重映電懋電影節的 2002 年四月,嶺南大學人文學科研究中心與電影資料館合辦了一場研討會。最後一天 (4月11日) 請來了葛蘭,她年紀大了還是那麼優雅,發言時說電懋的主辦人都是 gentlemen,也請來老師教大家音樂和舞蹈,都是電影事業的有心人,所以電懋結束以後,她也就很少再跟其他電影公司簽約演出了。當時你大概也在座吧。我想我們大概都有同感: 我們有倖從電影中見証了一些優秀的素質,在生命中懷念和繼續追尋的,也是這樣的一些素質吧!

祝一切順利!

也斯