重返紐約 1980 年 4 月 1982 年 10 月

我有幾多年未去過 Museum of Modern Art﹖合指一算﹐快十年了。

心中不期然泛起一陣歉意。

紐約曾經一度是我心愛的城市﹐多少年來它一直給予我很需要的精神食糧。在美國唸書的一段日子﹐每逢假期還未開始﹐我的心早已飛到紐約去。雖然我每次去紐約都不是在它天氣最好的月份﹐因為求學時的兩大假期 —— 暑假和聖誕假都是處於氣候最極端的時間﹐但天寒地凍也好﹐在地鐵熱到身水身汗也好﹐我對紐約的熱愛始終不減。

紐約有什麼好﹖

對一個遊客來說﹐紐約值得參觀的地方相信足以媲美世界上任何一個城市﹐去紐約遊玩﹐只要有足夠的時間和精力 (最好還有金錢)﹐幾時都可以目不暇給。

對於一個從香港去的留學生﹐紐約那種很 cosmopolitan 的氣氛﹐大都市的繁忙﹐多少都有一點令我們想起自己的城市。加上那個供應周全的唐人街﹐足以令思鄉的一群﹐得到一些暫時的安慰。

對一個嚮往文化的年青人來說﹐紐約更加是天堂。在曼哈頓﹐你可以親身體驗到西方文明在它最頂尖、最光輝之處。

我在求學的時候﹐最愛去紐約那些博物館﹐看它們的美術珍藏﹐像 Museum of Modern Art、Metropolitan Museum、Whitney Museum、Guggenheim Museum 及 Frick Collection 等等﹐西方近二三百年的美術大師差不多通通都在了。其中又以 Museum of Modern Art 對我的意義最大。它的收藏﹐從十九世紀法國印象派開始﹐直至今時今日各種數之不盡的「主義」、「派別」﹐真是琳琅滿目﹐叫人應接不暇。

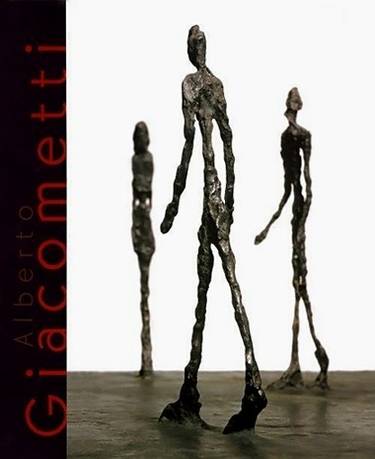

我在那裏第一次見到 Monet 那幅巨型的「水蓮」﹐整個人開心到好像終於找到了自己的根。此外像 Giacometti 的雕塑、de Chirico 的 metaphysical painting﹐都能在我精神發育時期及時給予我很需要的養料。當時我和黎海寧的通信﹐儘是交換我在 Moma 和她在 Tate 的經驗。

但那段日子已經過去﹐近年來﹐我已漸漸對紐約失去了以往的熱愛﹔起碼﹐如非公事﹐相信我永遠也不會再有興趣去曼哈頓遊玩﹐紐約就好像我人生中一個階段﹐過去了就過去了﹐不過﹐在我的回憶裏﹐紐約始終有它美麗的時刻。

唸書時﹐每年聖誕節﹐我們一班中學舊同學在紐約聚首﹐一齊遊玩﹐在小城鎮唸了成個學期書﹐過慣刻板單調的生活﹐一旦重新呼吸到大都市的氣息﹐精神自然大振﹐就像回到家鄉一樣。

那段日子﹐我們覺得紐約每一個地方都充滿新鮮感﹐百老匯正上演《Hair》﹐電影院正在放映費里尼的《Satyricon》。Andy Warhol 據說經常出現 Max Kansas City* 酒吧﹐我們在唐人街合記吃飯﹐點的是最便宜的菜式。

那時﹐我們都吃得苦﹐不介意用最經濟的方式遍嘗紐約的甜酸苦辣。在刺骨的冷風下﹐我們可以嘻嘻哈哈在無線電城音樂廳排兩個鐘頭隊買票﹐然後拖著冷到差不多僵直的身子入去看它著名的 Christmas show 和它著名的 Rockettes 跳的連場歌舞。號稱全世界最大的美斯百貨公司裏面所有減價的細碼貨品﹐都給我們翻了出來﹐揀完又揀﹐買給自己和香港的親友。聯合國內﹐我們跟隊參觀完了﹐還要東看西看﹐希望遇到些剛加入聯合國的中國官員﹐還有華爾街、Coney Island、格林威治村、摩天大廈和自由神像﹐都留下了我們的足印和歡樂。當然﹐還有除夕夜的時代廣場﹐萬人空巷、普天同慶的情景﹐實在是最佳、最難得的免費娛樂。

不過﹐我是絕不會忘記文化的﹐一有空我就拋離朋友自己一個人往電影院泡。新片舊片應看盡看﹐有時一日去三間不同的戲院看三場戲﹐就是這樣拿著個地圖﹐坐地下鐵﹐趕來趕去﹐連吃東西也沒有時間。到看完最後一場電影﹐行出來搭車時﹐才知道飢寒交迫是什麼一回事。

今日的紐約文化活動依然多到令人疲於奔命﹐以前我看過、暈過一陣的東西如今都在﹔大小型音樂會、舞蹈、畫廊、各種展覽、百老滙、外百老滙、藝術電影院 …… 叫人看之不盡﹐但作為一個遊客﹐或者只是在紐約逗留一個短暫時期﹐我們根本不可能兼顧這麼豐富、五花八門的活動。在林肯中心的紐約愛樂團、大都會歌劇、紐約市芭蕾舞、百老滙音樂劇和麥迪遜廣場流行音樂會是一大堆不能錯過的 establishment﹐已佔了我們晚上大部分的時間﹐試問我們又怎有時間去發掘那些前衛、實驗、較少人留意的演出﹖

況且﹐如今再去紐約﹐我已缺乏了少年時的勁道﹐不再有精力一鼓作氣﹐從 8th Street Playhouse 趕到 uptown 的 NewYorker 連看兩場戲。工作完畢﹐寧願和幾個朋友優悠地逛去唐人街吃中國菜﹐談的儘是無邊無際的閒話﹐數數我們在香港的共同朋友的艷史、醜聞。晚飯後﹐如果心情好﹐而天氣不太冷﹐又沒有人要趕住去其他約會的話﹐大夥兒也許會去 Village 的酒吧、咖啡店坐坐﹐打量一下紐約市中心自命特別的一群的風采。如果碰巧心情出奇地好的話﹐我們甚至會去disco﹗像紐約崩仔的集中營 Mudd Club﹐打 band 樂與怒天下的 Tramps﹐以及早已過度曝光但至今仍無法忽略的 Studio 54﹐然後「in」一個晚上。但我們費盡心思﹐千辛萬苦入到這些地方﹐得到些什麼﹖老實說﹐除了可以回到香港後向些淺薄的 glamour 追求者誇耀一下自己曾「到此一遊」之外﹐並無其他得著﹐我們只不過做了一晚遊客﹐被裏面 decadent 的氣氛迷惑了一陣子﹐始終我們是外人﹐怎會有歸屬感﹗

噢﹐對了﹐沒有歸屬感﹗假如你是第一次去紐約﹐我相信你一定會被這個花花世界迷住。你會覺得你以前只可能夢想的東西﹐一下子都似乎可以捉摸得到。你以為你永遠不會說「夠了」﹐但當你經過一次又一次去紐約作客﹐一次又一次重複以往的經驗的時候﹐你才會發覺做一個永遠的客人的可怕。

不過﹐有時候﹐在紐約印證一下自己平時讀到或聽到有關它的東西﹐也是十分有趣的﹐例如《號外》有一期說紐約的女強人現在流行穿波鞋返工﹐一天﹐我就果然在火車上見到一個身穿套裝、腳穿波鞋的年輕猶太女人﹐可惜一眼就看出她最多只是一個秘書。

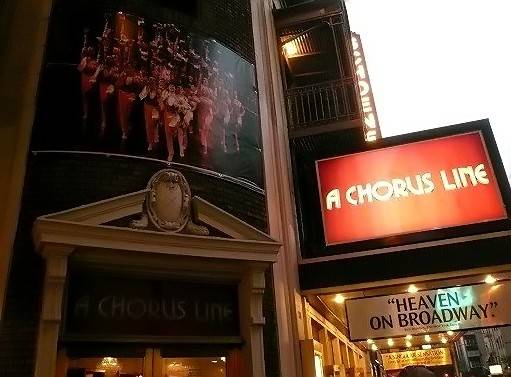

此外紐約也是一處令我有不少感觸的地方。有一次我行經上演《A Chorus Line》戲院的門口﹐見到兩個長頭髮、牛仔褲、背背囊、打扮得乾淨整齊的男孩子在排隊買票。他們大概是日本人吧﹖看見他們那份虔誠和充滿憧憬的神態﹐我就想起﹐我十年前﹐不就是這個樣子﹖

還有﹐Museum of Modern Art。今次我終於再去了﹐雖然我是在放工後﹐穿著西裝﹐打領帶﹐帶著公事包坐地鐵趕去﹐但畢竟我是去了。

※ 後按: 在 disco, Studio 54 未出現之前,Max Kansas Ciy 是美麗一族愛流連的夜場。

相關參考﹕ Tribute to STUDIO 54

上一篇:F-02 中國儀態與歐洲風味

下一篇:F-04 上海眷戀