《號外》的成長 1980年11月

寶琪從來不知道原來坐長途灰狗巴士是那麼辛苦的。

從聖路易到紐約市﹐夜以繼日﹐足足坐了廿四小時有多﹐沿途轉車換車﹐想睡一覺也不能。記得幾年前來美時﹐從三籓市直飛聖路易﹐再坐二小時灰狗便到達她的學校﹐這些年來﹐寶琪一直都留在那個小鎮﹐甚至連暑假也是在鎮上做工﹐除了有時坐同學的車子去聖路易玩玩之外﹐她真的什麼地方也沒有去過。

紐約紐約﹐其實寶琪早就應該上紐約市了。離港前﹐她不是曾經答應范玲一到聖誕就立即上紐約市探她﹐和她一起去逛美施百貨公司﹐上摩天大厦﹐行最輝煌、最繁榮的第五街﹖噢﹐對了﹐她倆還應承 Sister Rose﹐要在自由神像前合拍一張照片寄給她 …… 然而寶琪來了美國四年﹐仍未實踐這個諾言﹐她一直都沒有出過米蘇里州﹐這次要不是范玲訂婚﹐她才捨不得那筆旅費呢﹗

從巴士的玻璃窗望出去﹐紐約市已隱約在望﹐那些高樓大厦在遠處爭相樹立﹐寶琪心裏突然緊張起來﹐有點手足無措。聽人說﹐紐約那個灰狗總站比香港機場的還要大﹐不知范玲和馬騮會不會找到她﹖他們的樣子會不會變得叫人認不出來﹖寶琪暗笑自己多餘﹐范玲是她中學時最要好的同學﹐以前每天放學就結伴去逛海運大厦﹐怎會認不得﹖馬騮是寶琪的鄰居﹐從小玩到大﹐更不用說。中學時寶琪曾經介紹過很多學校的女孩子給馬騮﹐但不知為什麼﹐她從來也沒想過讓馬騮配她或范玲。當然﹐那時候她們兩個都是風頭人物﹐追求她們的男孩子又那麼多 —— 港大、拔萃、喇沙、St. Joe ……﹐幾時輪到馬騮。想不到﹐現在馬騮轉校到哥倫比亞後﹐才一年多就抓到范玲的芳心 ……

上星期天花了一整天時間收拾房間﹐清除愈積愈多的廢物﹐將很多以前的舊東西都翻出來﹐在一些紙堆中竟發現這篇稿子﹐讀下去好像是一篇短篇小說的開頭﹐像極了白先勇的《上摩天樓去》。

要不是今次無意中找到﹐我早已忘記了我曾經寫過上面那段文字﹐我想大概是我在七四或七五年還在唸書、還在迷白先勇時寫下的。但我真的完全記不起我是在什麼情況之下寫這篇東西。動機、目的何在﹖想把它投到什麼地方﹖我甚至一點也記不起這個故事的發展和以後的情節﹐究竟寶琪見到范玲和馬騮之後﹐會有什麼事情發生﹖

不過現在拿這篇東西來看﹐已經不再引起我的共鳴﹐甚至沒有絲毫的吸引力叫我構思下去。有時重溫自己過去一個截然不同的階段﹐就會感到自己的確是變了很多﹐以前的自己就像一個陌生人﹐他當時的思想、心態、感受、行為﹐忘記的忘記﹐記得的﹐省起來竟也變得難以明瞭。

例如收拾時找到一罐以前愛用的「天然物質製造」爽身粉﹐一瓶 musk oil﹐一些以前讀書時寫的 term papers﹐都同樣陌生到幾乎不相信是曾經是屬於自己的東西﹐不過看到它們倒也有一份樂趣﹐還有那些 cassette 帶﹐我驚異原來我以前錄下那麼多音樂。隨便拿一盒來聽﹐有 Melanie 的「Look What They've Done to My Song﹐Ma 」﹐「Beautiful People」—— 典型七十年代初期都市失落﹔Herb Alpert 的「Casino Royale」—— 當它的作曲者 Burt Bacharach 仍是處於全盛時期﹔Lettermen 的「Going Out of My Head / Can't Take My Eyes Off You」—— 十多年前的 MOR。這些歌曲都從未曾在香港大紅過﹐而且就算當年我們留意到﹐或者愛上過一陣子﹐也不會根深蒂固地留在腦海裏﹐成為懷舊對象﹐然而現在不在意地重溫﹐倒也有一番滋味。不過聽到這些歌曲更令我覺得流行音樂生命的短促。流行歌實在太多了﹐多到叫我們沒法子對所有動聽悅耳的都留下深刻的印象﹐而且它們太容易被新的歌曲所取代﹐很多時候當我們說懷念某首歌﹐與其說是欣賞歌曲的本身﹐不如說是對當時我們的生活的一種緬懷。

可以說歌曲本身的價值並不重要﹐試問﹐若果說我今次收拾房間﹐重聽以前的錄音帶﹐得到的結論是 Helen Shapiro 的「Lipstick on Your Collar」唱得比 Connie Francis 的版本好﹐又有誰理會﹖

當然﹐收拾房間另一項收穫就是重新整理四年來的《號外》。我將散放在櫃裏、椅底、床邊、檯面的《號外》收集起來﹐重新排列﹐發覺除了第十期電視特輯失去了之外﹐其餘的竟意外地全部都有齊。

真想不到﹐《號外》創刊至今﹐一下子就捱了四年﹐回想起來就覺得不可思議。不過有一點可以肯定﹐如果沒有陳冠中全心投入、堅持到底、始終不屈的精神﹐我們亦不可能行到今日的地步。至於我本人﹐一直都沒有怎樣認真幫過手﹐在《號外》四周年的紀念中﹐更感慚愧。

一九七六年中﹐陳冠中已從美國回來了差不多一年﹐他在英文《星報》當記者﹐每天穿西裝打呔返工﹐至今仍為其他同事所津津樂道。不過陳冠中最大的願望是辦雜誌﹐實現他在外國讀新聞碩士所追求的理想。起初他是想搞一份純粹書評的刊物﹐專門介紹新書﹐免費贈閱﹐經費來源主要是靠各大書店刊登的廣告。那時陳冠中提議我試寫其中一部份的評論﹐但不知何故﹐這份刊物始終都印不成﹐我亦沒有把寫文章的事放在心上。

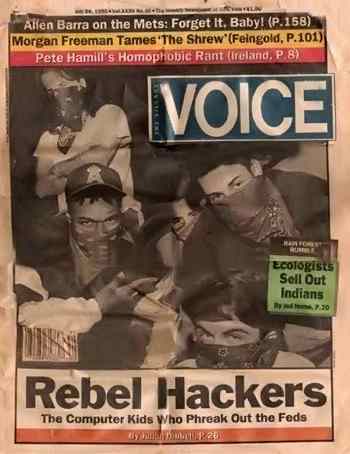

然後在七、八月左右﹐陳冠中又舊事重提﹐問我有沒有興趣幫手搞一份類似《Village Voice》的刊物。他說可以任我為所欲為﹐想寫什麼就寫什麼﹐但一定要五千字以上的長文。陳冠中的意思是﹐那時侯的報紙雜誌有太多人寫小品式的短文﹐而沒有人肯深入﹐或去做些調查、研究的功夫。他希望將 investigative reporting 帶到中文刊物去﹐走《Village Voice》的風格﹐甚至模仿它的形式 —— tabloid 尺碼的報紙﹐前半部是較嚴肅的新聞性、學術性和 new journalism 式的文章﹔中間大頁則差不多是城市生活指南﹐以趣味性為主﹔而後半部名為「探戈」﹐是有關城市各種文化藝術的報導和評論﹐我們預算每月出版一次﹐售價一元。

我是一個極端個人主義的人﹐當時《號外》最吸引我的地方是陳冠中那句「為所欲為」。如果他任我自由發揮﹐為什麼我不好好地玩一下﹖於是我就是這樣抱著遊戲的心情加入《號外》。

暑假快要完的時候﹐在一個週末的下午﹐陳冠中在家中舉行了一個小型雞尾酒會﹐介紹《號外》﹐他做了一些 dummy 給客人傳閱﹐來賓當中﹐大部分是陳冠中在港大的舊同學﹐以及他一些革命 / 學術朋友。我是和弟弟小宙及黎海寧同來的﹐不知為什麼﹐還拉同陳秋霞、阿 B 以及樓下 Vee Boutique 的 Raymond Wu 一道參加。在酒會中我第一次認識到《號外》未來的股東兼中流砥柱 —— 胡君毅。

可以說﹐如果沒有陳冠中﹐就根本沒有《號外》﹔但如果沒有胡君毅﹐我相信﹐《號外》也絕對沒有可能辦到今日。

我承認﹐胡君毅給我的第一個印象十分差劣﹐我不喜歡他的衣著﹐(他當時是穿窄領西裝、窄領恤衫﹐打窄領帶﹔在這一切都尚未流行成為時尚之前)。他的幽默令我反感﹐我不能忍受他不斷拿尚未出版的《號外》和《明周》、《新知》比較。

但第一個印象往往是最不可靠的﹐胡君毅是我認識的朋友當中最有才華的其中之一﹐亦是最不扮嘢的扮嘢人士。他對《號外》的貢獻 —— 包括他早已成為經典的漫畫和才氣橫溢的文采﹐實在難以估計。我對胡君毅以前的歷史不清楚﹐只知道他曾經行過船當無線電生﹐走遍世界每一角落﹐但他在什麼地方學漫畫﹖還有他順手拈來的英文﹐他對音樂的修養、對雪茄、酒和西菜的研究﹐我都難以明瞭﹐惟有衷心地佩服他底真正的貴族氣質。

一九七九年四月胡君毅和太太移民加拿大﹐對《號外》來說真是一個最大的損失﹐但胡君毅給《號外》的風格和方向﹐至今依然保存。阿胡、Domin﹐雖然我從來沒有寫過信給你們﹐甚至很少在腦海中浮起你們的影子﹐但相信我﹐我真的很愛你們。

《號外》第一期就是由我們三個人﹐加上一個幫我們搞美術的 Danny Wong「夾手夾腳」編出來的。之前我們是完全沒有出版經驗﹐因此很多意想不到的困難和間題就應運而生﹐例如我們對出版界的情況全無認識﹐我們只是覺得如果陸離喜歡《號外》﹐就不枉我們的心血。

《號外》第一期本來是在九月三十號發售的﹐我們甚至在《明報》登了廣告﹐但那天上班、吃中飯和下班﹐到處的報攤找都找不到﹐打電話給陳冠中又不在﹐真是急死人。後來才知道原來我們印報紙的時候﹐沒有講明要摺紙﹐所以印起了就算數﹐結果我們又要花冤枉錢去請人摺紙。

當時惡夢才算剛剛開始﹐這份刊物竟然沒有人肯發行﹗陳冠中走遍了不少發行商﹐個個耍手擰頭﹐認定這份報紙沒有銷路。當時的情形真是十分狼狽﹐結果遲了差不多一個月才找到一個同情者 —— 一間專發行外文書報的機構﹐仗義替我們發行﹐但它的發行網很差﹐有《號外》出售的報攤簡直少之又少。

《號外》就是這樣靜悄悄地創刊了。

無論我們開始的時候遭遇到多少困難和挫折﹐我們的喜悅始終是大大超出我們的心酸。而且第一期的《號外》的確是精采百出﹐叫好不叫座。它沒有創刊詞﹐但它一開始就用它的內容替自己下了定義﹐奠下了以後的風格﹐走往城市雜誌的路綫上。「贊育醫院弄錯血型﹔產婦不治」一文是《號外》以後 investigative reporting par excellence﹐「簡理基」、「美沙酮」都是與我們城市息息相關的﹐「女超人帶來的夢魘」更是香港第一篇以本地土生土長的年青中產階級的立場來寫的文章﹐至於「探戈」部分﹐我很多好朋友都來稿幫忙:沾林寫行貨畫﹐黎海寧寫芭蕾舞﹐Amy Ko寫 MOR 中間路線﹐藍石寫電影配樂等﹐還有我自己的 Art Garfunkel﹐雖然後來號外另一作者大衛私底下把它罵到一錢不值﹐但我仍然覺得那是我寫得最好的文章之一。此外利冼柳媚的「Jest Set」可以視之為第一篇中文 camp 文章﹐還有「鍾叮噹的存在」、「請放過 Francis Lai」、「十年書璇幾番新」﹐單是題目已經與眾不同﹐令人耳目一新﹐它們都替《號外》以後古靈精怪的妙文作了開路先鋒。

經過了第一期﹐為了繼續得以生存﹐《號外》不得不作了一些改革和妥協﹐我們決定減少植字的麻煩﹐買了一部中文打字機﹐使製作上方便了很多。原本第一期學足《村聲》﹐全份都是用報紙紙的﹐但報販說吸引力不夠﹐擺在報攤很容易變舊發黃﹐我們只好忍痛把面的那張改用書紙。此外報販們 (那些可惡的報販們﹗) 又說一元一份中文「報紙」肯定沒有人願意買﹐而且一個月才出一次很容易被人忘記﹐於是我們又要將它改成半月刊﹐每份減售五角。

跟著第二至第五期那幾個月﹐我們趕出書趕到氣咳﹐但在這段期間仍然出現了不少好文章﹐例如介紹 lifestyles 的「誰是大英雄」( 講大圈仔 )、「偷渡金山」 ( 講跳船海員在唐人街的生涯 )、「聖誕節帶來的惡夢」 ( 講一個嫁唔出的中環女打字員的悲慘聖誕 )﹐都各具特色,各自精采。其他如介紹 Ralph Nadar、Susan Sontag、 Brecht、營養食物、小欖精神病院、和諧機的入侵等亦有一定的趣味性和資料性。第四期「潮流指南」﹐將香港名人分為明星、演員、臨記三大類﹐更是開後來《號外》一連串選舉的先河。我自己在這段時期也寫了不少東西。其中講 parody 的「銀光二千、Mary Hartman 一和甘國亮」和溫情的「謝謝你﹐Peter﹐Paul & Mary」﹐可以說是寫得十分開心﹐而我對中文的運用也日漸熟練起來。

但始終《號外》都不為大眾所留意﹐賣五毫子一份我們的收入的確是少之又少﹐出了四期之後﹐在十二月我們的資金已全部用光﹐我們想﹐大概捱不到一九七七年了。

當時我們辛苦了好幾個月﹐也確實得到不少人士的讚賞﹐興致正濃﹐怎捨得就這樣將自己的心血付諸流水﹖只要《號外》能夠維持下去﹐我們是準備接受任何的變更。然後不知道是誰的主意﹐竟想到可不可以將《號外》和唐書璇支持的《大特寫》合併成為《號外/大特寫》。於是有一天陳冠中、胡君毅和我一行三人貿貿然跑上去《大特寫》的編輯室 ( 即唐書璇的家 ) 去游說唐書璇﹐我們作了打算﹐假如談不合攏﹐再出多最後一期就算數。

在唐書璇的客廳裏﹐《大特寫》總編輯張錦滿和我們客套地談了大半個鐘頭﹐才獲得唐書璇的接見。她一開口就對《號外》讚不絕口﹐令我們好感動。初時大家是有點生疏﹐但一談開就十分投契﹐很快溝通了。不過這次的見面並未能達到我們的願望--合併﹐她持的理由是:既然《號外》辦得那麼好﹐根本就不須要與人合併﹐錢銀是另外一個問題﹐她叫我們找些富翁贊助﹐但這些人叫我們到哪裏找﹖

從唐書璇的家裏出來﹐我們都舒了一口氣﹐失望之餘﹐只好對自己說:「OK﹐that's the end of it﹐專心辦最後一期吧﹗」我馬上打電話給藍石﹐叫他趁住最後機會﹐有什麼要講的就快快寫來﹐結果他便交來那篇嘔心瀝血的「野孩子的成長 —— 獻給陸離和周報」。

因為不須要擔心將來的經費和銷路﹐我們實行「為所欲為」﹐將全份最後一期聖誕特刊又從書紙改回報紙紙﹐並且將封面加印彩色﹐效果十分特別。封底胡君毅畫那張「聖誕快樂」海報﹐更傷感得足以叫人流淚。

之後﹐一切又回到原來的樣子。

過了新曆年﹐有一天黃昏我搖個電話給陳冠中聊天﹐他說他有一個 idea:我們怎不用雜誌形式出月刊﹖把文章寫短些﹐二千餘字一篇﹐剛好每篇佔一版篇幅﹐方便排版﹐各人到時交稿﹐根本不需要很多人力﹐而且雜誌形式﹐我們可以賣貴些﹐增加收入﹐有興趣嗎﹖

有﹐我毫不考慮地回答。

於是初次以雜誌形式出現的《號外》在一九七七年二月一號出版了﹐那一期是 camp 專輯﹐而我們就一直捱到今日。

四年來我們經歷過不少辛酸和挫折﹐但我們得到了更多的讀者鼓勵和支持。即使在最困難的時刻﹐看到一封封熱情而又感激的讀者來信﹐我們就有意志繼續辦落去﹐繼續開開心心地去做我們愛做又希望讀者愛看的事。

無可否認﹐很多時候由於種種不得已的原因﹐《號外》是走歪了﹐或是走了很多冤枉路﹐我們一直都在意。但我們始終沒有迷失方向﹐即使在最差勁的幾期《號外》﹐依然有著不少絕不會令《號外》讀者失望的文章。我們始終覺得對得起自己﹐對得住讀者﹐也許這一點是《號外》最值得驕傲的地方﹐也是我們堅持辦落去的原因。