我又回到香港了﹐跑了這麼多地方﹐還是香港最好。在外國那幾年﹐不是上課就是寫稿﹔外面永遠是灰灰低低的天空﹐內面長年暖氣不充足。眼前來去的都是黃毛頭。這種生活﹐正如夏綠蒂說﹕「像一盆冰冷的洗碗水」﹐又臭又蒼涼。

台北好不了多少﹐人民的品味太落後﹐印象中祇有濃妝艷抹的歌女和大同電器產品的招牌。美麗的是香港﹐是香港的詩韻﹐是香港的高級知識八卦朋友﹐特別是香港的讀者 —— 他們十五年如一日的追看我的小說和散文。雖然有小部份葡萄酸作怪的小人譏諷我祇曉得販賣自己的生活雜碎﹐晞﹗媽的﹐老娘從學生時期開始投稿到如今﹐喜歡寫什麼便寫什麼﹐我的讀者就是愛看。記著﹐老闆們都是最勢利的動物﹐他們不會浪費報紙或雜誌的空白。

我就是愛寫自己﹐譬如﹕

說起穿﹐通常我的是一條洗得發白熨得挺直的牛仔褲﹐上面套一件毛線衣﹐足踏短皮靴 (或者金色高跟鞋﹐又我平常是穿平底鞋的﹐這是 taste)﹐要多帥就多帥﹐澎澎。至於吃的藝術﹐你不能否認食是消愁解悶的最佳辨法﹐食物吃進肚子裏﹐有踏實的感覺。不過在平常的日子﹐我是餅干送罐頭湯。

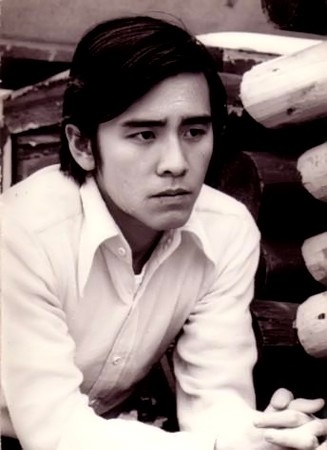

年輕時的姜大衛

漂亮的男人是我的弟弟﹐有型有料的小阿飛﹔其次數張先生和《報仇》時期的姜先生。漂亮的女人是汪小姐 (也是《報仇》時期)。唉﹐這便想起以前的影城﹐走進去像入了大觀園﹐放眼皆是美女﹐例如蹲在地上推牌九的何﹐乾淨的方﹐溫馴的秦﹐美麗的胡等。永遠的自然是尤敏。

汪 萍 尤 敏

我最討厭的工作包括寫自己不欣賞的明星的專題訪問﹐煮飯﹐洗碗。

小妹平時除了看紅樓夢﹐小王子、張愛玲、金先生的武俠小說、古先生的多情劍客無情劍之外。也看聖經。

天地良心﹐我寫的小說比我寫的散文更精彩﹐也更富自娛性。我是我的小說裏面的人物的上帝。在我的小說中﹐愛情都沒有結果﹐因為男女主角總是巧合地相遇在不合適的時間﹐不合適的空間和不合適的身份裏﹐倘若給他們委曲求全了﹐到底意難平﹐反不如無休止地等待吧﹐天見可憐。況且我不信任婚姻。故此我筆底下的王家明是永遠得不到玫瑰、明珠或者周丹薇的。這是人生。

至於我﹐闖了這麼多年﹐獨力打天下﹐現在畢竟累了﹐由心底每一個細胞累出來。自己看看﹐房間裏面每一樣東西﹐連一粒釘 (還有那張美過美麗的書桌)﹐也是我自己買的。可是﹐這又有什麼快樂可言呢﹖所以﹐假如讓我碰上了一位年輕、富有、英俊而帶點邪氣的物理學博士的話﹐我會毫不猶疑的下嫁於他﹐祇要他要我。說句坦白話﹐我急於脫離金寶罐頭湯的日子。

附言 —— 翻雜誌﹐看到無聊不堪的文章﹐吾會吐血三升。

相關參考﹕報仇 - 姜大衛/狄龍/汪萍 (土豆)

=================================================================

亦舒中區自嘆歎 1979 年 1 月 號 外

朝九晚五的中環時刻、靈魂之喪失、生命最最美麗的時刻﹐竟浪費在建築物的人造空氣中﹐即使賺得全世界﹐又有什麼益處呢﹖

想田裏的百合﹐想陽光露水﹐騎腳踏車鬆開手﹐往斜坡去。但是賬單都在等待﹐告訴我有什麼工作是理想的。筲箕灣的報館﹖廣播道的電視台﹖酒店裏的經理﹖坐在家中寫稿子﹖做男人的同居女友﹖

All I want is a room somewhere﹐

Far away from the cold night air﹐

With one enormous chair﹐oh﹐wouldn't it be lovely …… 唱下去﹐唱下去。

亦 舒