我的書緣 —— 胡冠文 (丘世文) 1990 年2 月 號 外

我喜歡買書,更喜歡看書,而雖然不太喜歡藏書,卻由於寫作的需要和稟承父親嚴訓—— 無論家境怎樣貧窮也不許賣書—— 自小至今也累積了怕數要以萬計的書刊雜誌來。

朋友來我家,看見四壁自頂至地的書架放滿了整整齊齊的書籍,總禁不住要問:「啊呀!這麼多書,你都一一看過了嗎?」

我聽了總不甚高興—— 誰可能真的一一細看這麼多書?難道我要看過了才可以把書放在架上麼?我該被漫不經意的一問而認真說自己有著愚公之志麼?至於不少看過了多遍的書籍又怎樣計算?總之經人這麼一問就是頓時不快於心—— 大抵始終不是惱恨別人懷疑甚麼,而是這問題正撩起了我潛伏的慌張,加倍使我苦覺到看不盡與日俱增的書籍的惆悵。

我喜歡看書和買書,大概是家庭環境使然的。我記得,四歲開始讀書的我從小就有著驚人的記憶力。父親無聊時就把我抱坐膝上,教我迾諗《古文觀止》裏的《鄭公掘地見母》、《陋室銘》和《滕王閣敘》等名篇,母親閒來也以我你一句我一句對誦《唐詩三百首》和《千家詩》裏的佳作。雖說我是有口無心,五六歲的時候倒是能背記不少經典名著,動輒琅琅然不能自休,令長輩聽起來讚嘆不絕:

「這孩子真的出口成章啊!了不起呀長大了!」

當然,我的兄長們聽到了就有著幼稚的妒意,常用孔融的故事裏小時了了,大未必佳的話把我預期低貶。我幼小的心靈開始感受到精神壓力是甚麼一回事,至於在學校讀到了孔融讓梨的故事也不甚欣賞。況且,我們的家訓永遠是那麼下級絕對服從上級的:在大家庭裏我從來就沒有甚麼機會仿效這美談,能吃到又酸又小的梨子已是感恩非常,大概還是兄長們曉得相讓的。

我六歲的時候,伯父搬家有一大批舊書和雜誌是留之無用,棄之可惜吧,都轉送到我們家來了。為此,父親囑相熟的木工釘裝了一個小書架,把看得像樣的書籍擺放其中,餘下比較殘舊的—— 多半是從內陸帶來的戰前書刊—— 都放到露台搭建的鐵皮屋子裏的雙格木牀上去了。我記得清楚,當時露台的圍牆上還有用竹枝編成的籬笆的,父親有天呆望著新置的書架良久,有感而對我們兄弟說了解縉門對三千竹,家藏萬卷書的故事,說罷指著露台的竹籬說:

「我們也稱得上門對三千竹,家藏萬卷書呀!」當時我年紀小,沒有大數目的觀念,面對看似高大的書架和錯縱的竹籬,不知父親自嘲之意倒也有種沾沾自喜的虛榮,小腦袋裏也有著要把藏書看盡的野心。

也許五十年代中喜歡看書不是甚麼值得誇耀的一回事:那時候沒有家庭電視這玩意,就算收音機也不普及,在我們鄰近的一帶也只有商戶才因為要招來顧客才裝置的。恨自然,除了街頭玩耍之外,我們唯一的消遣就只有看書和繪畫而已。伯父給我們的書籍就好比如今天的孩子要收到了幾百款電腦遊戲軟件般,不使我們整天埋首其中樂此不疲才怪。

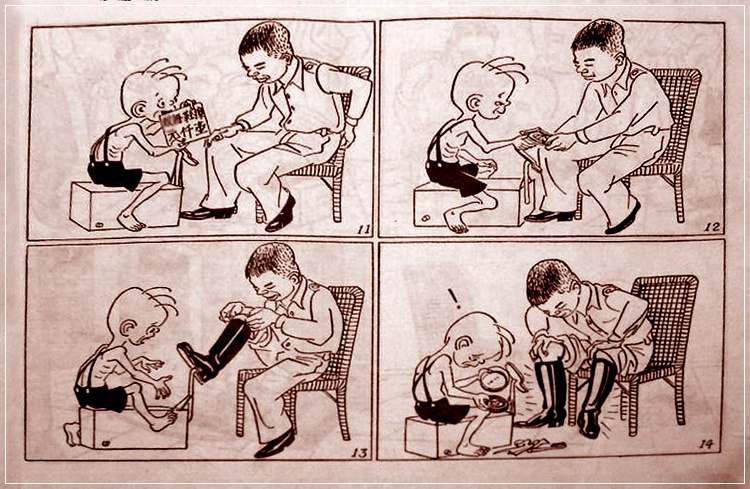

伯父給我們的書籍的種類是雜亂的毫無系統的:《兒童樂園》、《三毛流浪記》、《幸福》、《良友》雜誌等也有,甚至古典文史哲的書籍也有不少。我就憑著識字多、記性好,不知好歹甚麼書拿上手就不自量力地啃,明不明白也好甚麼都生吞死記了。最難以置信的還是,當時我尤其喜歡看的幾本書,就算成年人見到了也會望而卻步的,而我倒是看得津津有味:例如吉拉斯的《新階級》、《幸福》和《良友》雜誌等也有,林琴南和張恨水的小說也有,豐子愷和嚴以敬繪插圖的故事書也有,甚至古典文史哲的書籍也有不少。我就憑著識字多、記性好,不知好歹甚麼書拿上手就不自量力地啃,明不明白也好甚麼都生吞死記了。最難以置信的還是,當時我尤其喜歡看的幾本書,就算成年人見到了也會望而卻步的,而我倒是看得津津有味:例如吉拉斯的《新階級》、邵康節的《梅花易數》、蘇曼殊的《悲慘世界》、巴金的《溫暖人間》,幾本忘記了作者名字的,如《徐蚌風雲勁旅》、《我與共產黨》、《生活心理學》等。

50-60 年代漫畫《三毛流浪記》

不要以為小孩子不懂事,這些書籍雖然後來因為火災都散失了,或因年紀漸長對其中的意識都不表同情沒有再看了,然而我至今還是牢記著其中不少的片段。比如說,《溫暖人間》裏結局操業計程車司機的朱華、《悲慘世界》裏金華賤的忘恩負義、《徐蚌風雲勁旅》中丘清泉兵窮力困的自盡,與及《我與共產黨》裏的望中央、洗澡和其他種種對付間諜的迫供酷刑等,我都一一記得清清楚楚。我不知道這一切對我的思想感情成長的過程起了甚麼模塑的作用,但印象最深刻的還是伯父給我們的舊雜誌中有本畫報,內文有篇話及日本當時流行的色情表演劇的,我對幾幅插圖照片中西門慶蒙上眼戲摸眾裸女的肉體倒也有著莫大的興趣。沒有人告訴我那是兒童不宜觀看的,但似乎超自我的審查機制的形成是與生俱來的,而且來得相當早的。多看了圖片上雪白的胴體我就有點兒感到罪咎,也曉得不可讓別人見到我自己看這幾頁畫報的道理。

年紀稍大,我更學曉看明清時代的章回小說與及中譯外國的文學巨著;《三國演義》、《東周列國志》、《西遊記》、《水滸傳》、《說岳全傳》、《苦海孤雛》、《魯濱遜漂流記》、《李爾王》、《罪與罰》等。看不懂也不礙事,一天到晚手不釋卷地啃著,滿腦子一知半解看得多遍曉得背誦的詩文,諸如「滾滾長江東逝水」……「宋氏江山一旦空」……「觀棋柯爛,伐木丁丁」……「華車未破身先喪,可惜將軍馬不良」等,也把看得真切的故事片段半憑模倣半靠想像般畫了不少鉛筆畫,好像武松醉打蔣門神、高寵挑鐵華車、趙雲百萬軍中藏阿斗等,人馬兵甲無不畫得精美生動,教班中同學羡慕崇拜。

那正是踏進六十年代的時候,當我還是八九歲得那一年,父親失業了。所謂家道中落的痛苦相信是孩子感受得要比成年人還尖銳的。父親的脾氣變得非常暴躁,志氣消沉整天都蒙著被子睡覺,有時多喝了兩杯還說著令整家人洩氣的話。我年紀小,比較親近父親,因此也能單純無怨地同情他中年落迫,面對一家八口陷身貧困無援的心情。比如說,我喜歡聽父親苦中作樂清唱京劇《四郎探母》和《罵嚴嵩》,每每看見他唱至「我好比籠中鳥呀」…… 或是「怎奈我的官卑職小,以小犯上,不能見當今」…… 總是那麼份外寄意投入,我也有著移情的憤慨替他的失意感到不值。又或者聽他與母親互相勉勵,對唸著蘇秦夫婦的「頭戴烏紗身一弓,蒼天何事困英雄;金釵好比龍鳳劍,斬斷窮根永不窮」聊以憧憬美好的將來,我又會為之而振奮莫名起來。大概這一切都是潛移默化著我,教我明白人窮志不窮的重要。

回想多麼美好是一回事,貧窮的歲月一天一天挨過卻不是容易的。我記得,那時候每天早上只餘下我和妹妹兩人—— 我們上的是下午班—— 不敢打擾遲起的父親只得噤若寒蝉躲著看書,雖說下午一點鐘才上課,早上十一點鐘左右吃過飯就出門上學去了。那麼早出門到那裏去打發兩個多小時呢?我每天都跑到學校鄰近的孟氏圖書館(現時界限街的中山圖書館),安坐在閱書室裏,把架上的書一本接一本啃,啃不完還要借回家去晚間裝功課忙繼續挑燈夜讀。如是幾年,孟氏圖書館裏的藏書也真看了不少。

家境貧窮對十歲左右的孩子最直接的打擊大概還在沒有零用錢。雖說中間也有親朋戚友會掏錢給我們一角或五分錢買糖果吃,但那樣無論怎樣節儉也省不出錢來買自己心愛的書刊。

很多時候,走過沿街擺賣的書攤瞥見吸引的書籍就只得冒著被趕走的尷尬假裝想買打書釘,直至被書販喝才悻悻然急步走了。值得一提的還是我的品德素來都好,嗜書若狂沒錢買也絕不曾把借回來的書刊撕取一頁,更從沒有萌生過偷竊書刊的念頭。我年紀很小就認定所謂雅賊原是缺德者替自己的惡行美化的遁詞,理應罪加一等的。再者,酷愛書籍也得推已及人,沒錢買也可憑過目不忘的本領把一切影印在腦海中閒來反芻吧?

最令我難忘的經驗還是每年升學,行畢業禮接過書單後幼小的心靈就要憂心得惶惶不能終日,生怕家庭負擔不起。下學年沒課本怎能上課呢?一家六兄弟姊妹讀書的書薄費可不少,每年個多月的暑假中,我總有著忍受懸疑的痛苦,不敢問卻焦慮地等著,每每要等到新學年開始了,看能借能買到多少舊本子了,父親才帶著我們到書店去買非買不可的新書。現時的孩子可難體會我們那一代看似小家氣的心情,買書總要問人家多要一兩張包裝紙,回家後小心翼翼把書籍包上保護封套,又在封紙上描寫上原來的書名以資識別。這過程中的滿足和喜悅大概是難以筆墨形容的,要不然時至今天我不會改不掉老習慣,買書後讀書前還以替書籍包上膠保護封套為樂吧?

我第一次自費買書的經驗是畢生難忘的,也許是當時痛苦非常吧?那回憶卻變得甜美無比,聽來更顯得有點像名人逸事那般,經後來虛飾以求美譽成為雅談了。

事情的起因是這樣的:在我大約八九歲那時候父親的同鄉朋友有天來我們家相訪,臨行前與之所至順口問借了我們那套翻得殘缺的《三國志演義》,之後一年多也沒給我們歸還的意思。那是我們整家人由上至下百看不厭的經典,很自然這無賴的行徑使我們埋怨不已,父親遇上癮起要看《三國》時更是口中喃喃自語咒駡不停:

「都明知係劉備街荊州,一借無回頭架啦!」他喜歡以書中的典故比喻自己的失策那麼說。我的怨憤當然不減眾人的,而每天走過九龍城南角道樂善堂學校側近的書攤,看見擺放在地上的一套一透明紙包著四冊一套的《三國志演義》,更是恨羡得幾近發狂,眼望著封面桃園結義的畫象,巴不得馬上給買下來回家看過飽。

然而那時候我們一家人的飯餸錢每餐也只一元多,我那來標貼上寫明的的一元六角錢呢?

好不容易等到農曆新年,當窮家子弟如那時的我們總算破例有點私己零用錢。我不想多說當年的辛酸,本來應該在正月十五後自動把壓歲錢和紅封包都如數交還父母做家用的,那年我卻瞞著大家私蓄了一元多的硬幣—— 為的當然是那一套四冊的《三國》,神仙出現賜予許願成真的本領我也首先要求《三國》。

年關過後每天上下課途中打書攤走過,眼見那桃園結義的人物仍拱手相對如故,心想著儲蓄的目標即將達到,那興奮的心情雖說好受卻又怪難受的。

我不會忘記,事隔快三十年了也不會忘記樂善堂校墻邊那書攤書販是個不苟言笑的老翁,樣子看來有點像國畫描繪獨釣寒江雪的漁夫,整天到晚一動不動的挺背直坐,板著嚴峻的面孔傲視著排放在地上的書籍,連顧客問話也不發一言。我們一家人都暗地裏稱他作「法蘭西皇帝」,原因是因為他不勝長年以來顧客討價還價的囉嗦,索性以瓦通紙板條寫上「講價免問—— 法蘭西皇帝」字樣的標簽散放四周,教人明白向他討價還價的徒勞。我當然明白「法蘭西皇帝」是地道的歇後語—— France king,費事傾—— 明知儲不到一元六角錢無論如何也不能向他開口要買那夢寐以求的書籍,每天只得眼巴巴地留戀著那望而不可即的目標走過。

如是過了很久,五分錢五分錢地耐心累積終於如數湊夠了,我急不及待跑到「法蘭西皇帝」那裏更不打話,只把錢付了換取了早已心屬我的那套《三國》轉身便跑,一路卻盤算著怎樣向父母交代書籍來源,左思右想間心裏突然十分憂慮起來,似是犯了無可原恕的大罪那般的。

帶書回家本就是我慣常做的事,因此踏進家門母親看見了也沒有問甚麼話。只以為那又是從圖書館借回來的書籍。然而母親越是不問,我的憂慮越發增加起來。終於,我是鼓著勇氣捧起書來走到母親面前不問而告了。

母親聽我說後臉上泛起了從未有過的生氣樣子,也不疾言厲色,只帶著神情凝重的眼光怒視著我,以家鄉話說:

「個六去買這冊,大胆啊!」說罷恨恨然轉過頭去繼續忙於料理家務,只讓我呆站著靜思己過。良久,轉頭來又怒瞟我一眼幽幽地說:「胆大啊!」

我不怕母親罵我,甚至打我,唯獨是她這樣激憤轉為冷冷的譴責,卻使我痛苦不已,好像自己是犯了無可彌補的罪過,傷透了她那一貫慈愛的心似的。我惶恐不知所措,懊悔的心情大抵與亞當偷吃禁果後被逐出樂園所感到的無異。

我不明白,真的,至今也不明白,爲什麽母親會因為我擅自買下一套益智書籍而惱怒至此。也許那時候我們實在有著家無隔日之糧的苦楚,她一時感懷身世是過份反應了。抑或是她根本不太惱怒,是我潛藏太久的密謀實在過荷了我脆弱的心靈,得不到終於的認可使我倍感自咎呢?

倒是黃昏父親回家來也知道究竟後,對母親的怪責和投訴輕描淡寫處理了,他喜形於色隨手把那套《三國》拿起來,一邊翻閱一邊說:「買咗就算啦!都好嘅,屋企點都要有番一套嘅!」

父親沒有直接給我平反罪過,卻不知就此事使我頓時有如獲大赦的安慰—— 也許更重要的還是,這一切畢竟給我奠下自尋價值觀的莫大信念基礎,日後能單獨面對人間是非曲直的難料。

流年轉輾,不斷買書和看書早已成為我不渝的習慣。尤其踏足社會後有了充裕的經濟條件以來,我更是毫不吝嗇地大手筆買書,毫不怕煩地用心包書,毫不鬆懈地捱通宵看書,甚至著書。這一切,回想起來,難道只因為幾件瑣碎細微的童年舊事影響所致的麼?我不相信性格的成因能化約到幾項孩提時代的經驗影響所致去那麼簡單,但孩提時代的經驗卻又是那麼刻心銘骨的,回想起來對身受者而言往往就有著捨此無他的重要,至於後來的一切幾乎都可能溯源其中,看來命運與性格自早歲初年就定了型般不可逆轉似的。

爲甚麼說起逆轉來!我從來不後悔半生大部份的時間都在買書、包書、讀書和寫書中渡過了。畢竟那是個人的選擇,大抵談不上是甚麼需要誇許的美德和雅行。我擔心的倒是家裏的書籍有天真的成了名副其實的藏書,沒有機會為更多人閱讀以廣流傳下去。

下一篇:返回列表