浪漫電話亭 —— 胡冠文(丘世文) 1984 年 5 月 號 外

And here I sit, hand on the telephone.

Hearing a voice I’d known, a couple of light years ago

Heading straight for a fall.

As I remember your eyes were bluer than Robin’s eggs.

“My poetry was lousy, ”you said.

“Where are you calling from?”

“A booth in the Midwest.” ——Diamond & Rust: Joan Baez

我不是那種人:等到事物絕跡難覓了才能從回憶(或仿製商品)中回味浪漫和追溯美感。

如果我是那種人,我會陶醉於冰涼空氣調節環境裏《北非諜影》式吊扇裝飾、會訂造一隻墨綠色的老鼠箱恭放在客廳几上、會堅持要菲籍女傭用炭火熨斗和含水噴霧方式替我熨衣服、會逢買新褲子例必要把拉鍊割去改開鈕門和釘上鈕子 —— 我大可以不斷列舉下去的;總之就是做盡時下自以為很有品味者所不惜待價求勝做的事,而且很有信心要較諸做得猶出色多倍。

老鼠箱

我想說:很多時候,只要你有適當的情緒和心境,鬧市中你還可能忽然喜見一些歷史悠久,平日匆忙視而不察的東西和事態 —— 縱使它們會以新面貌的姿態出現,但無論如何,如果我們能貫串古今看事態、有著融合理智和感性的敏銳觀察力,總能從中體味到一點浪漫、一點氣氛來的。

對於公眾電話亭,我就有著這種浪漫的情懷,很淡薄的,在可遇而不可求的剎那間看到了,往往還要禁不住萌生。

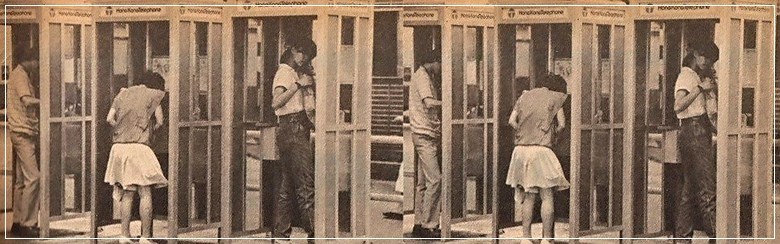

記憶中小時候的電話亭是綠色的

當然,電話這現代科技產物仍然未能積聚夠詩意足以撩起我們的幻想,而且,一般人對於它搗毀了情書藝術的寶貴傳統這彌天大罪還未能饒恕。我以為這點偏執和抗拒是值得同情的:電話,實在對現代人際關係造成災禍 —— 無疑它方便了音訊的傳達,但却抹煞了言者聽者應有的心思、鼓吹了加倍的言不及義、侵犯了個人的安寧 —— 我們都在彼此信手可喚而疏遠,縮萎成一陣耳邊的微弱聲線了。

但我以為自己與一般保守懷舊者不同:如果他們只樂於慨嘆情書的藝術和浪漫已死,那麼除此之外我還是心有不甘地企圖從取而代之的電話身上打主意,深信只要用者能言之有物、聽者多情,給以新義一定可能使這現代傳情達意的工具披上一層詩情畫意的色彩的。

電影《阿飛正傳》中出現那個電話亭也是綠色的

電話在香港難得如在外地般帶浪漫意義,原因是可以明白的:

香港地方實在細小,通電後往往旋即能會面;無阻隔難免會感沒有甚麼浪漫色彩可言。

本地的電話收費廉宜、人人到處皆有,而且不計距離、不限時間劃一收費,濫用之餘彼此從不念及心思和價值等問題 —— 例如戀愛中的青年習慣「煲電話粥」,不外是哼哼唧唧,言不及義而已。

原文附圖

居住環境狹窄以致通電話時背境例必傳來嬰孩哭吵聲、麻將搓拍聲、電視噪聲等,大煞風景,殊無氣氛。

凡此種種,電話只給予我們無窮挖苦的笑料,卻未能帶來半點浪漫的聯想和回憶。

原文附圖

我想,對於我們這一代,只有公眾電話亭 —— 尤其舊式的那種 —— 却是別具浪漫色彩的。我們未必對其中的電話有甚麽好感,但那電話亭,至少它曾是我們幼時尋覓零用錢的銀庫,也是我們年青時人約黃昏後的會合點。